| 2025.3.21 |

アルティウスリンク株式会社

金融機関関連の帳票処理業務に「fiシリーズ」を導入、月5万枚以上の帳票を画像データ化

社内業務にも「fiシリーズ」と「DynaEye」を活用。シフト表の入力を自動化し年間36時間を削減

右から、飯塚政明さん、竹本仁美さん、佐々木裕省さん。

コンタクトセンター・BPOサービスの大手、アルティウスリンク株式会社(東京都渋谷区)が請け負っている大規模BPO案件の一つに、金融機関関連の事務センター業務があります。月に平均20万枚の帳票を受け付けて事務処理を行うこの業務には「RICOH fi Series」(以下、fiシリーズ)が導入され、毎月5万枚以上の帳票をスキャンして画像データにする役割を担っています。また社内業務では「fiシリーズ」とともに「DynaEye」も活躍しており、250人のシフト表の入力自動化により年間36時間の削減という成果を上げています。金融機関関連業務の現場である同社の東陽町DCセンター(江東区)を訪ね、詳しいお話をうかがいました。

アルティウスリンク株式会社

業種:BPO

従業員数:約5万7000人(2024年3月時点)

主要サービス:コンタクトセンター・BPOサービス、エンジニア派遣、ITアウトソーシング、システムインテグレーション、人材派遣 ほか

- 課題

- 帳票20万~30万枚の画像データ化とデータエントリー業務の際に他社スキャナーと複合機を使用したがスムーズにデータ化できず、業務がうまく進まなかった。

- 解決法

- 他部署で高い評価を得ていた「fiシリーズ」を導入して帳票スキャンを円滑化。また「DynaEye」を導入してOCR処理によりデータエントリーを自動化。

- 効果

- 以来、「fiシリーズ」と「DynaEye」を継続して使用中。現在は金融機関関連の事務センター業務に「fiシリーズ」を活用しているほか、「DynaEye」の機能を活かして社内業務の時短にも成功。

1. 帳票20万~30万枚の画像データ化とデータエントリー業務に「fiシリーズ」と「DynaEye」を導入

アルティウスリンク株式会社 法人ビジネス統括本部 CX第2本部 ビジネスソリューション2部 第1ユニットから、ユニット長代理の飯塚政明さん、業務マネージャーの竹本仁美さん、チーフスーパーバイザーの佐々木裕省さんにお話をうかがいます。はじめにアルティウスリンク株式会社の成り立ちと事業内容を教えてください。

飯塚さん 当社は、りらいあコミュニケーションズ株式会社と株式会社KDDIエボルバが経営統合して2023年9月に発足した会社です。主軸の事業はルーツの2社がともに大手として手がけてきたコンタクトセンター・BPOサービスで、この東陽町DCセンターでは金融機関関連企業の事務センター業務を請け負っています。

かなり規模の大きなお仕事である旨をうかがっています。

飯塚さん そうですね、銀行・証券会社・保険会社などの金融機関が扱う各種サービスの申込書など、帳票の受付と事務処理を一括してお引き受けしています。件数が非常に多くオペレーションも複雑なため、当センターでは現在250席の人員で対応しており、これは全社的にもかなり大規模な部類に入ります。

法人ビジネス統括本部 CX第2本部 ビジネスソリューション2部 第1ユニット ユニット長代理の飯塚政明さん。

法人ビジネス統括本部 CX第2本部 ビジネスソリューション2部 第1ユニット 業務マネージャーの竹本仁美さん。金融機関関連業務の全体をマネジメントする立場で、「fiシリーズ」と「DynaEye」の導入を主導しました。

法人ビジネス統括本部 CX第2本部 ビジネスソリューション2部 第1ユニット チーフスーパーバイザーの佐々木裕省さん。社内のシステム担当としてデジタル活用による業務効率化に携わっています。

東陽町DCセンターでは長期間にわたってPFU製品をご活用になっているとか。具体的な業務フローをうかがう前に、これまでの経緯についてお聞かせください。

竹本さん 当センターでは2019年に「fiシリーズ」と「DynaEye」を導入し、当時手がけていた業務をかなり効率化した実績があります。

その業務は現在と同じクライアント企業から2017年にスポットで受注したもので、2か月で20万枚の帳票を画像データ化し、データエントリーもするというものでした。そこで新たにスキャナーを導入して帳票の画像生成とバーコードによる識別を行い、データエントリーは画像を見ながら手入力することにし、PFUをはじめ数社のスキャナーを使い比べて検討しました。このときはPFUのショールームを訪問して製品を見せてもらい、説明も受けましたが、社内の意見によって他社スキャナーの導入が決まりました。

ところが残念なことに、導入したスキャナーは使い勝手が悪く、サポートを頼んでもすぐに来てくれないといった問題もあって業務がまったく進まなくなったため、やむを得ず複合機によるスキャンに切り換えました。ただ、複合機でもバーコード読み取りはできたものの、スキャンし直す場合などのオペレーションがものすごく複雑になってしまいました。

複合機で20万枚はいかにも大変そうです。

竹本さん もう本当に、二度と同じことはしたくないと思うくらいの状況に陥ったので、やはりスキャン専用機が必要だろうと。

そこに折よく、当社の別の拠点にPFUの「fiシリーズ」を導入した部署があったので話を聞いてみると、「機能が多彩でコンパクト、すごく使い勝手がよい」とのことでした。そこで1台を借りてきて当センターの業務に使ってみたところ、使い勝手・スピード・汎用性の高さ、いずれも非常に優れていたので2019年に「fiシリーズ」を導入しました。

さらに、同じ年に同じ業務を30万件の規模で請け負ったとき、手入力からOCR処理に移行させるためにOCRソフトウェアの「DynaEye」も導入しました。このときはPFUのサポートを受けながら、「DynaEye」でデータエントリーしたCSVを人が確認・修正するフローを構築し、効率をかなり上げることができました。「fiシリーズ」も「DynaEye」も、私たちが期待した通りの性能でした。

当時は「fiシリーズ」の中から、どの機種を何台導入されたのでしょうか。また、「DynaEye」の製品名も教えてください。

竹本さん 当初はA4サイズを取り込めればよいということで、A4スキャナーの「fi-7180」を複数台購入し、いくつかの業務で使用しました。その後、業務の幅が広がってA3サイズも頻繁に取り込むことになったので、A3スキャナーの「fi-7460」を9台、追加で購入しています。OCRソフトウェアは「DynaEye EX」です。

当時導入された「fi-7180」「fi-7460」と「DynaEye EX」は今でも使用されているのでしょうか。

竹本さん はい、「fiシリーズ」の耐久性に頼りつつ、メンテナンスしながら使っています。特に「fi-7460」は今なお金融機関関連業務のメインスキャナーです。

「DynaEye EX」もかなり古い製品ですが、今でも現役です。現在はフローの都合により金融機関関連業務では使用していませんが、のちほど詳述する社内業務に「fi-7180」とセットで活用しており、効率化に役立てています。

2018年に導入した「fi-7460」。現在も金融機関関連業務のメインスキャナーです。

2. 「fiシリーズ」でスキャンした画像データに「PaperStream Capture」 の機能でユニークコードのファイル名を付与

現在の金融機関関連業務について、概要を教えてください。

竹本さん クライアント企業の事務センターという位置づけの当センターには毎日、全国各地の金融機関から申込書などの帳票が郵送されてきます。当センターではこの帳票を受け付けて事務処理の進捗を管理し、すべての事務処理を行います。

先ほどお話しいただいた数年前のスポット業務同様、受け取った帳票をスキャンして画像データ化し、データエントリーもなさるのですね。

竹本さん そうです。受け付けてデータエントリーをし、もし帳票に不備が見つかれば、軽微なものを除いて必ず金融機関にお返しします。そのほかにもさまざまな事務作業があり、実態はかなり複雑です。すべての事務処理が完了したら、クライアント企業に画像データとテキストデータを、先方指定のファイル形式で納品します。

一日あたり何件を受け付けるのでしょうか。

竹本さん 平均すると一日9,000件、1か月で20万件というところです。過去には一日に2万件を受け付けたこともあります。ただしクライアント企業に納品する際のデータ容量に制限があることから、暫定的な処置として、スキャンする帳票を一部に絞っています。そのため、1か月のスキャン枚数は現在のところ5万2000枚ほどです。

それでも受け付ける帳票の4分の1以上を毎日「fi-7460」でスキャンしているのですね。スキャンする帳票はさまざまな種類があると考えてよいでしょうか。

飯塚さん 申込書に加えて各種の変更届や解約届などもあり、それぞれに金融機関ごとのフォーマットが存在するため、帳票の種類は非常に多くなります。

竹本さん 帳票は現在、60パターンほどありますね。また、帳票は基本的にA4ですが比率が正確ではなく、長さや幅が微妙に違っていることがしばしばあります。紙の厚みもまちまちで、かなり厚いものや、複写式伝票のようにペラペラな紙も混じっています。そうした場合、紙の状態に応じてスキャナーの設定を変更していると大きなストレスになりますが、「fiシリーズ」はサイズや厚みが異なる紙を混載しても問題なくスキャンできるので、作業がとても楽です。その点が「fiシリーズ」を使う最大のメリットだと思います。

スキャン対象の帳票について、受付以降の具体的なフローを教えてください。

竹本さん 帳票が届いたら、社内ツールでバーコードを生成して紙に印刷します。この紙を帳票の上に重ね、1セットずつクリアファイルに収めます。このバーコードは帳票1件に対応するユニークコードで、スキャン時に「fiシリーズ」の標準添付ソフトウェア「PaperStream Capture」の「バーコード認識機能」で読み取り、画像データのファイル名にします。

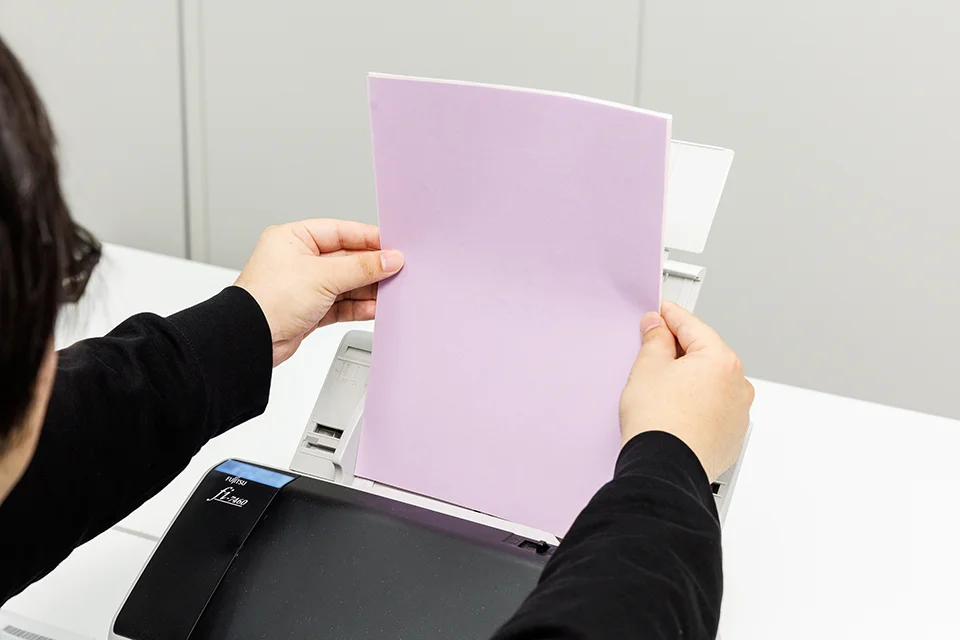

帳票(この写真ではダミーとして色紙を使っています)の上にバーコードを印刷した紙を重ね、1件ずつクリアファイルに収めます。

竹本さん 次にクリアファイルを帳票の内容・期限・処理方法などに応じて仕分けし、それぞれの担当グループに回します。このときは紛失を避けるため、一定のバッチ単位で帳票を移動させます。作業全体を通して、各担当者はクリアファイルから帳票を何度も出し入れして確認を重ね、責任を持って作業した証拠となるサインをバーコードの紙に書き込みます。

帳票をスキャンするときは、バーコードの紙を重ねたままクリアファイルから取り出して「fi-7460」にセットし、1件ずつ取り込みます。画像データにはバーコードの数字がファイル名として付与され、特定のフォルダーに保存されるので、その番号をキーにして簡単に検索して参照できます。なお、バーコードを印刷した紙は画像データから削除し、2枚目以降の帳票本体だけを保存する設定にしています。

クリアファイルからバーコードの紙と帳票を取り出し、重ねたままセットします。

スキャンすると「PaperStream Capture」の機能によりバーコードの数字が画像データのファイル名として付与されます。

スキャンは何組も重ねて一気にスキャンするのではなく、クリアファイル単位で1件ずつ作業を進めるのですね。

竹本さん そうしています。「fi-7460」と「DynaEye EX」を追加で導入するきっかけになったスポット業務では何件も重ねてスキャンすることもありましたが、そのときは帳票のタイプが一定で、はじめからユニークコードとしてのバーコードが帳票自体に印刷されていたので、一気にスキャンして一気にOCR処理をすることも簡単でした。現在の業務ではバーコードが別紙で帳票の種類も多いので、クリアファイルを一つずつ処理していく方法をとっています。

「PaperStream Capture」はバーコードを間違いなく認識しますか。

竹本さん まったく問題がありません。

佐々木さん 読み間違えたことは今に至るまで1件もないはずです。

竹本さん 唯一の注意点は、同じ型で目的の異なるバーコードが帳票自体に印刷されていると、2枚目・3枚目であっても何かしらのエラーが発生する可能性があるということです。ですから帳票にバーコードがあることに気づいたら上に付箋を貼り、隠してからスキャンするようにしています。

以前に他社のスキャナーや複合機でバーコードを読み取っていたときと比べて、効率は上がっていますか。

竹本さん 上がりました。他社スキャナーも複合機もかなりストレスが大きかったのですが、「fiシリーズ」に置き換えてからはスキャン時の給紙、バーコード読み取り、ともにストレスがなくなっています。

スキャン後の画像データ確認はどのタイミングでなさっていますか。

竹本さん スキャン担当者が保存前に画面でチェックしています。ただ、大量にあるので見落としも発生します。たとえばペラペラの複写式帳票が静電気や粘着物の影響でバーコードの紙にぴったりくっついて一緒に送られ、バーコードの紙が削除された結果、データが存在するのに開くと白紙状態ということが稀にあります。これを見落としても、納品前に当社のシステムが画像データとテキストデータを照合する段階で発覚するので問題は生じませんが、日付とバッチ番号を頼りに帳票を探し出して再度スキャンすることになります。

3. 「DynaEye」で250人のシフト希望を読み取りCSV出力。年間36時間の入力業務を完全に削減

続いて、「fi-7180」と「DynaEye」を活用されている社内業務についてうかがいます。どのような業務でしょうか。

飯塚さん 従業員のシフトを編成する業務で活用しています。人数が多いので、スキャナーとOCRソフトウェアがあると非常に便利です。

竹本さん 具体的には、従業員が提出する1か月のシフト希望を記入した紙を「fi-7180」でスキャンし、「DynaEye」でOCR処理したのちにCSVファイルを自動でExcelファイルにし、シフト表を作るというものです。ここでのポイントは用紙で、読み取りやすい設計のものを自社で作成しました。

どなたがお作りになったのでしょうか。

佐々木さん 私が担当しました。

竹本さん 2020年、せっかくの「DynaEye」を金融機関関連業務では使わなくなったため、もったいないので社内業務に転用したらどうかと考えて依頼したところ、「DynaEye」のマニュアルを読んでマスターし、マークシート方式の用紙を作ってくれました。

マークシート用紙の設計と、読み取り結果をExcelに反映させる仕組みの構築を佐々木さんがお一人でなさったのですか。

竹本さん そうです。PFUのサポートも受けることなく一人でコツコツと、楽しそうに取り組んでいました。

佐々木さん ただ、さすがに最初は大変でした。手書きだとその人の癖や、使うペンの太さも読み取り結果に影響します。1か月くらい試行錯誤した結果、この業務には手書きよりも塗りつぶしのほうが適していると判断し、マークシート方式を選択しました。

「楽しそうに取り組んでいました」と竹本さん、「大変でしたよ」と佐々木さん。

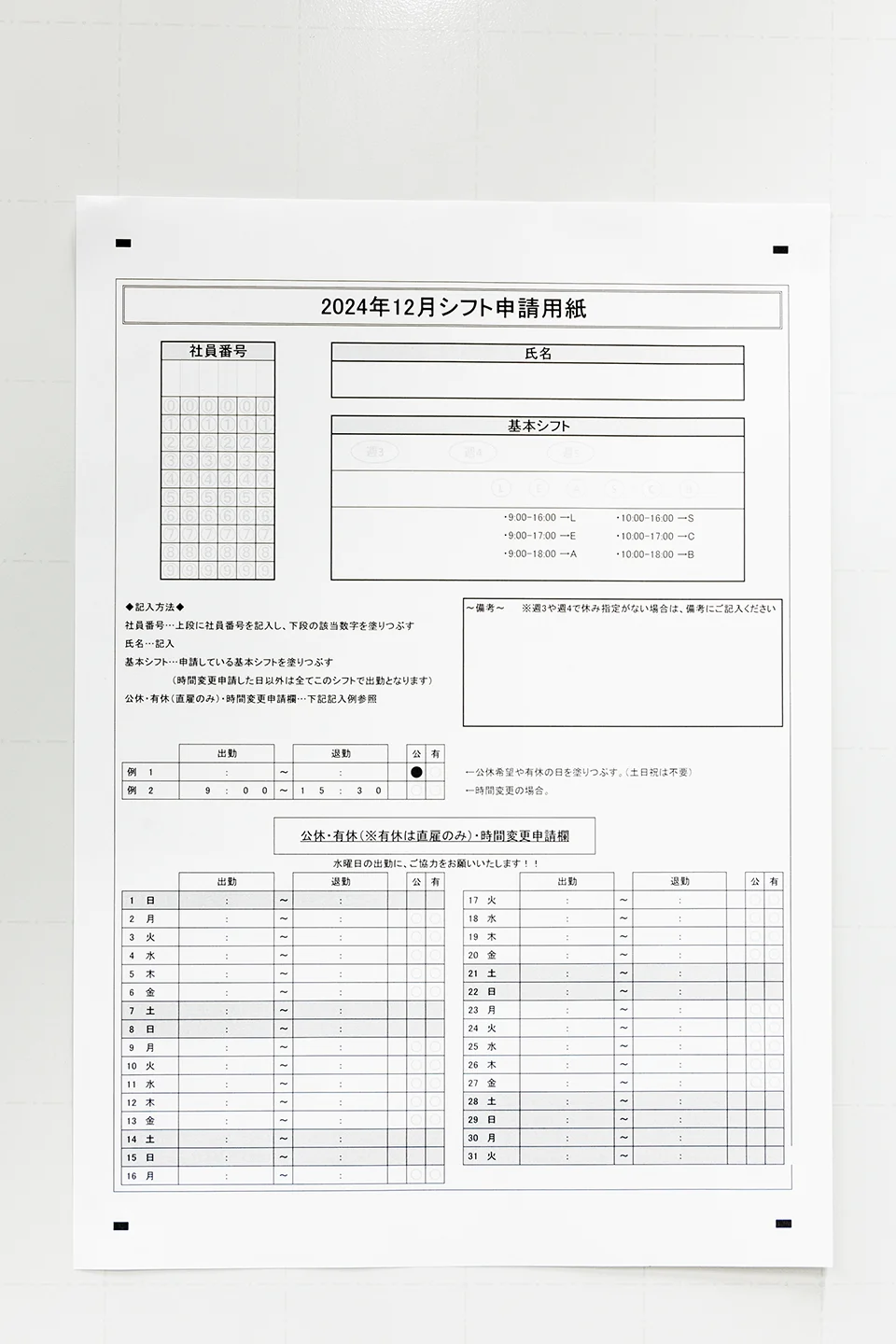

佐々木さん 作った用紙は1枚が1か月分で、社員番号の数字と、基本シフトや時間帯の記号、公休・有休の○印を塗りつぶす形式です。塗りつぶされた項目の読み取り方を「DynaEye」で書式定義してあり、用紙の四隅には読み取り範囲を指定する基準マークを配置しています。また、マークシートではない項目として、早退したいときなどに数字を書き込む欄も設けています。

佐々木さんが作ったマークシート方式のシフト希望記入用紙。1か月1枚で、その月に週何回、どの時間帯で出勤したいかを申告します。

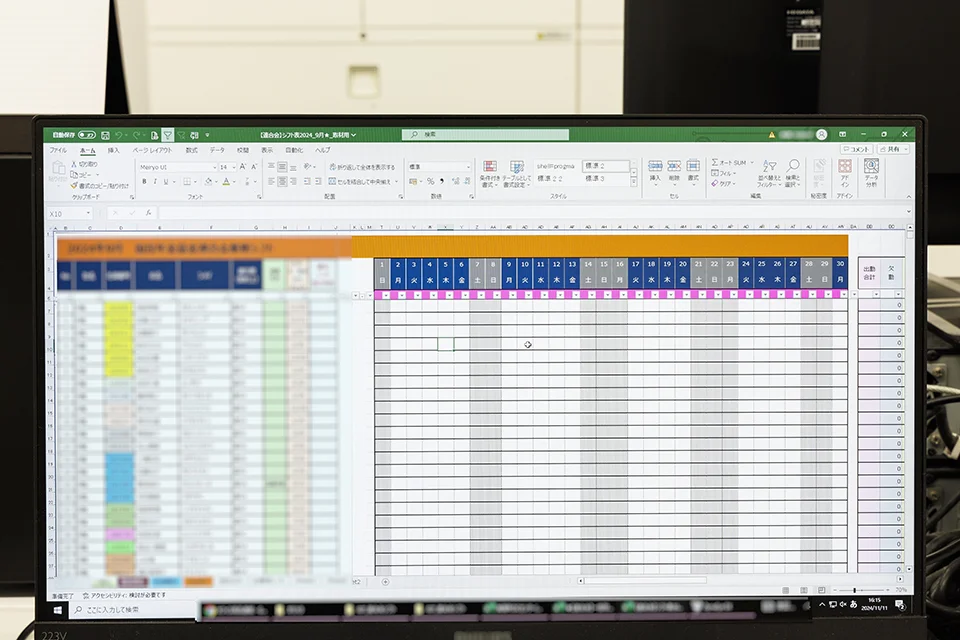

用紙を「fi-7180」でスキャンし、「DynaEye EX」で読み取ります。

読み取り結果がExcelのシフト表に自動で入力されます。

竹本さん 当センターは従業員の数が多いため、2020年以前は専任者が月に一度、3時間くらいかけてシフト希望をExcelに入力していましたが、この仕組みのおかげで3時間がゼロになりました。

読み取り結果の確認は行わないのでしょうか。

竹本さん 出来上がったシフト表を紙で貼り出して申請者本人に確認してもらい、誤りがあればそこだけ修正します。ですから「fi-7180」で人数分の紙をスキャンする数分を除いて、所要時間は本当にゼロになっています。

年間で36時間の削減ですね。

竹本さん シフト担当にはさまざまな業務が付随するので、入力に費やしていた時間が完全に削減されたのは大きな効率化です。現在「fi-7180」はシフト担当の席に1台を置き、用紙が提出されたらすぐスキャンできるようにしています。

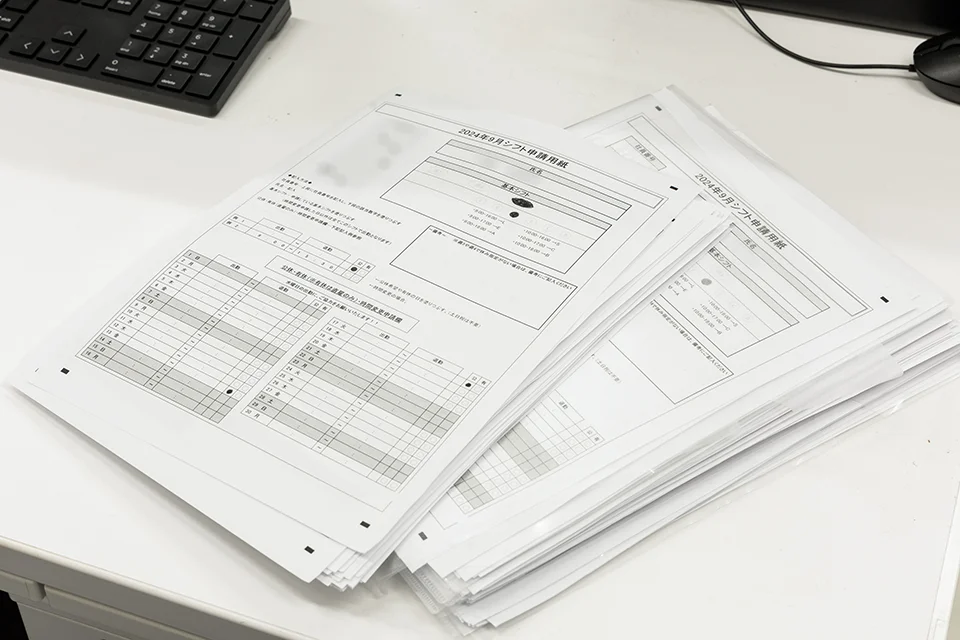

集まった用紙の一部。以前はこれを見ながら、250人分のシフト希望を手で入力していました。

用紙が提出されたらいつでもスキャンできるよう、「fi-7180」は担当者のデスクに置かれています。

「DynaEye」の使い勝手について、佐々木さんのご感想をお聞かせください。

佐々木さん できることがとても多く、そのぶん難しくもあったというところです。特に最初の1か月間は設定や用紙の設計にかなりの時間がかかりましたが、なんとか独力で乗り切りました。

冒頭で、他部署で使用していた「fiシリーズ」を試して導入を決定されたお話をうかがいました。もし他部署での「fiシリーズ」の活用法や選択の理由などがおわかりでしたらお聞かせください。

竹本さん その部署でのスキャン対象には大小の添付書類が多く、中には名刺サイズのものまであるということでした。それを何十万件も受け取るので、どうしたらスムーズに画像データ化できるだろうかと考え、「fiシリーズ」に白羽の矢を立てたと聞きました。やはりサイズや紙質を問わずに混載してスキャンできるところに魅力を感じたようです。

当センターで使っていた他社のスキャナーとの比較でいえば、機能の多彩さはほぼ同等でも、使い勝手は「fiシリーズ」のほうがはるかに優れていると感じます。「fiシリーズ」は少し設定を変えたいときなどの操作がわかりやすく、簡単です。また品質が高く、故障が少ない点にも助けられています。

「fi-7180」は6年、「fi-7460」は5年という長期にわたってお使いいただいています(※)。現在の状態はいかがでしょうか。

※取材は2024年11月

竹本さん 非常に長く酷使していますので、交換可能な部品以外の箇所に多少の劣化が認められ、そろそろ新しい機種に買い換える時期だろうとは思っています。ただ故障をしないので、メンテナンスをPFUに依頼する機会は少なく、自分たちで掃除や部品交換をしながら使っています。

PFU製品を長らくご愛用いただきありがとうございます。また「fiシリーズ」と「DynaEye」が大規模なBPO業務を推進するための一助となれて幸いです。本日はありがとうございました。

※Excelは、マイクロソフトグループの企業の商標です。