| 2025.5.22 |

株式会社福井銀行

公金業務のデジタル化により「処理済み通知書の現物を返却しない運用」を日本で初めて実現

運用フローに「fi-8150」と「DynaEye 11」を組み込み自治体の多様なニーズに対応

業務支援グループ 業務支援チーム 事務ゼロ推進課の伊井隆詞さん(右)と大綱一恵さん。

株式会社福井銀行(福井県福井市)では、福井県内の17自治体の協力を得て、日本の金融機関で初めて「納付書や領収済通知書の現物を自治体に返却しない公金業務」を実現しました。これは帳票のイメージデータを自治体と共有するクラウドベースのサービスを活用したもので、サービスの一部フローには「RICOH fi Series」(以下、fiシリーズ)とAI-OCRソフトウェア「DynaEye」が導入され、重要な役割を担っています。福井市内にある福井銀行事務センターを訪ね、サービスの全体像と「fiシリーズ」「DynaEye」が果たす役割を詳しくうかがいました。

株式会社福井銀行

業種:金融

本支店91店舗・出張所7店舗/合計98店舗(2024年3月31日現在)

- 課題

- 新サービスの運用開始に伴い、一部の自治体から、より高解像度でスキャンしたイメージデータの納品やデータ集計作業の支援といった追加要望を受け、解決法を探していた。

- 解決法

- 高解像度スキャンに「fi-8150」、集計のためのOCR処理に「DynaEye 11」を活用したフローを構築し、新サービスの運用に追加。

- 効果

- 解像度と集計表の課題が解決したことで、該当自治体を含めて福井県内17自治体のサービス利用が実現(2025年2月時点)。帳票輸送コストの削減や自治体の業務効率化も果たされている。

1. イメージデータを共有するサービスの導入で公金業務のデジタル化を実現、自治体と銀行の事務作業を効率化

このたび福井銀行では、日本の金融機関で初めて「納付書や領収済通知書の現物を自治体に返却しない公金業務」を実現されました。これは、公共料金の納付書や税金の領収済通知書をスキャンしてイメージデータをクラウドベースの文書管理システムに保存し、自治体がいつでも収納費目・収納金融機関・収納日・金額等で検索・閲覧できるようにする画期的なサービス(以下、イメージ照会サービスと表記)の導入によるものです。その詳細と、一部フローに組み込まれている「fi-8150」と「DynaEye 11」の役割を具体的にお聞かせいただくにあたり、業務支援グループ 業務支援チーム 事務ゼロ推進課 為替公金口振デジタルシフトチーフの永田弥生さんに、公金業務デジタル化の背景などをうかがいます。はじめに事務ゼロ推進課の役割から教えてください。

永田さん 福井銀行事務センターでは、当行の営業店窓口でお客様からお預かりした納付書や領収済通知書などに基づく事務作業を集中的に担っています。それと同時に、金融機関の後方事務がDXの時代にどうあるべきかという観点から事務作業のデジタル化を進めており、これを主導するのが事務ゼロ推進課です。

デジタル化の対象となる事務作業のうち、永田さんご自身は為替・公金・口振(口座振替)の3分野をチーフとして重点的に担当されているのでしょうか。

永田さん はい、預金関係以外の代表的な業務である為替・公金・口振のデジタル化を企画して実行しています。これらは長い歴史を持つという点で共通していますが、それぞれ別種の帳票をお預かりするため、事務作業の内容やデジタル化の方法は少しずつ異なります。本題の公金業務では、「お客様からお預かりした納付書や領収済通知書の原本を自治体様に返却せずに済ませる」ことと、なおかつ「自治体様と当行の双方にメリットを生じさせる」ことをデジタル化推進の大方針として方策を探り、最終的にイメージ照会サービスを導入して2024年4月に運用を開始しました。

このイメージ照会サービスは、システムインテグレーターが文書管理システムを軸にして公金業務向けに作り替えてくれたもので、全体として非常に優れた仕組みです。

福井銀行事務センターの外観。福井銀行の後方事務を一手に担っています。

業務支援グループ 業務支援チーム 事務ゼロ推進課 為替公金口振デジタルシフトチーフの永田弥生さん。

納付書や領収済通知書の原本を返却しない運用は国内で初めての実施とうかがっています。紙での運用にはどのような問題があったのでしょうか。

永田さん 公金業務に対する従来の考え方は、紙でお預かりした納付書や領収済通知書は契約終了後に紙のまま自治体様にお返しするというものでした。ただ、当行で受け付ける公金の支払は一日平均1,000件以上、年間では80万件以上になるため、帳票の仕分けや発送などに相応のコストがかかっていました。また、自治体様も金融機関から返送されてきた帳票を厳重に保管するためのスペースが必要ですから、当然一定のコストを要していたことになります。

そこでコストの原因となる帳票を、県民の方から銀行に渡った段階でデータ化することにしたのですね。

永田さん その通りです。今はオンラインでの支払や納税もできるようになりつつありますが、紙の納付書や領収済通知書がなくなることは現実的にまだまだ考えられませんから、金融機関が率先してそれらをデータ化することには大きな意味があります。

データ化のためのスキャンには、多くの銀行が備えている大型のソーター(帳票を自動で素早く仕分ける機械)をお使いとうかがいました。もともと大量の帳票をトレースするためにソーターで生成していたイメージデータを、イメージ照会サービスにも流用されたということですね。イメージデータを紙の代わりとして活用することに、法的な壁はなかったのでしょうか。

永田さん 紙の保存を定めた法律があるのだろうと多くの方が考えますが、実はありません。ですから自治体様と金融機関との間で保存期限のルールを含めた契約を交わしさえすれば、イメージデータを保存して原本扱いすることが可能です。当行ではイメージ照会サービスにイメージデータを保存する期限を、電子帳簿保存法に準じて7年と定めています。

なお、イメージデータ化したあとの納付書や領収済通知書の原本も、すぐに廃棄することなく当行で保管しており、その期限はデータよりも長い10年としています。これらの書類が裁判の証拠として使われる場合には原則的に紙の原本を求められるため、多くの自治体様が念を入れて10年間保管されているとのことでしたので、その実態に合わせました。

公金業務のデジタル化に対し、自治体からはどのような反応がありましたか。

永田さん 最初は多くの自治体様から、従来通り紙での運用が望ましいというご意見をいただきました。デジタル化は当行から自治体様へのご提案であり、納付書や領収済通知書はもともと自治体様が発行された帳票ですから、自治体様が抵抗感を抱かれるのも当然だったと思います。ですからシステム導入までの2~3年間に何度も自治体様をお訪ねしたり、自治体様に当センターの業務の流れをご覧いただいたりしながら交渉を進めました。

その結果、現在では多くの自治体様がデジタル化のメリットを理解して当行の方針に納得してくださり、前向きに取り組んでくださっています。一部の自治体様はイメージ照会サービスのご利用を機に、他業務のデジタル化も検討されているとうかがっています。

現在、いくつの自治体がイメージ照会サービスを利用しているのでしょう。

永田さん 福井県には自治体が県を含めて18自治体あり、当行で指定金融機関を受託しています。現在はそのうち17自治体がイメージ照会サービスを利用してくださっています(※)。

※2025年2月の取材時点

ほぼすべての自治体が利用するようになった結果、公金業務はどのくらい効率化されましたか。

永田さん 当行では郵便局や配送会社に運送を委託するコストがなくなったほか、帳票をミシン目で切り分ける作業や自治体別・種類別に仕分ける作業、発送のために荷造りをする作業もほぼ削減しており、現場のオペレーターの人数も減らすことができました。自治体様でも、消し込み(売掛金を入金と照合して消す作業)の際に従来は紙の原本を1枚ずつめくって照合していましたが、イメージ照会サービスでは画面上でできるため作業効率は上がっているはずですし、今後は帳票保管の手間とコストも削減されます。それぞれにメリットがあったと思います。

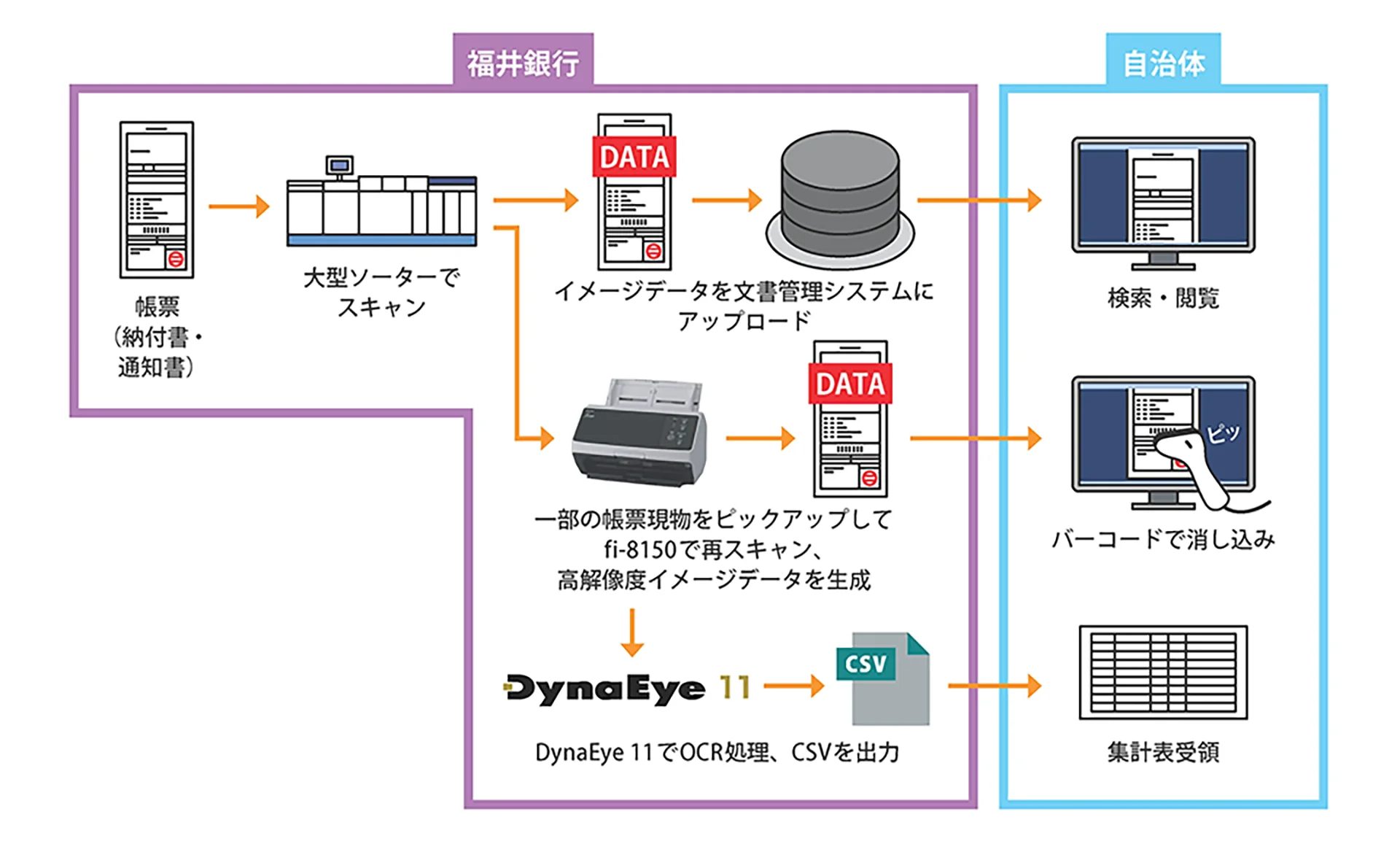

イメージ照会サービスにおいて、「fi-8150」と「DynaEye 11」はそれぞれどのような役割を果たしているのでしょうか。「fi-8150」から教えてください。

永田さん 公金業務に料金系と税金系があるうち、PFU製品は主として料金系に活用しています。料金の領収済通知書には、支払時に読み取るのとは別のバーコードが付いているものがたくさんあります。これは自治体様が消し込みをするときに使う作業用のバーコードで、従来は金融機関から通知書が返ってきた段階で自治体様がバーコードリーダーを使って読み取っていました。

これがイメージ照会サービスになると紙を返却しないため、自治体様はPC画面に表示したイメージデータ上のバーコードを読み取ることになりますが、当行のソーターによるスキャンでは全体のデータ量を考慮して解像度を低めに設定しているため、バーコードがぼやけて読み取れないケースが発生しました。そこでソーターによるスキャンのあとで、該当する通知書だけを「fi-8150」で再スキャンし、高解像度のイメージデータを生成して自治体様にお渡しすることにしました。

なお「fi-8150」は、イレギュラーな帳票を個別にスキャンするケースに備え、イメージ照会サービスとともに3台を導入していました。それが役に立ちました。

公金の業務スペースには3台の「fi-8150」が設置されています。

「fi-8150」はコストパフォーマンスの高いA4高速スキャナーです。1分間に50枚・100面をスキャンします。

一方の「DynaEye 11」はどのような目的でお使いでしょうか。

永田さん 「DynaEye 11」は自治体様のオーダーに応じて、通知書の集計表を作成するために使用しています。

自治体様には当行から当日の収入を一覧にして報告していますが、一部の自治体様では、たとえば当日に住民票発行手数料が何件、体育館使用料が何件というような、独自の集計表をお作りになっていました。これは当行の報告よりも細分化されたものなので、自治体様での数え直しが必要になりますが、作業上、イメージデータを画面で見るよりも帳票の枚数を数えたほうが手っ取り早い局面が発生します。そこで当行が自治体様に代わって集計表を作成することになりました。

具体的には、該当する帳票を「fi-8150」で再スキャンし、そのイメージデータを「DynaEye 11」で読み取ってテキスト化します。それを基に当行でExcelの集計表を作成し、自治体様に提供します。

一種の作業代行を引き受けられたのですね。「DynaEye 11」もイメージ照会サービス導入当初からシステムに含まれていたのでしょうか。

永田さん いえ、「DynaEye 11」は自治体様からオーダーを受けたあと、2024年11月に導入しました。

もし「DynaEye 11」がなければオペレーターの方がテキストを手入力することになったのでしょうか。

永田さん おそらく入力はせず、自治体様に帳票を返却していたと思います。もともと一部の税金系帳票に関しては手数料を頂戴した上でリストにする業務が存在しますが、料金系帳票にはそれがありませんので、通知書をお返しするよりほかに手がありません。そうなるとデジタル化の大方針から外れてしまいます。「DynaEye 11」にはかなり助けられたというところです。

イメージ照会サービスが求められる背景と、画期的なサービスであることがよくわかりました。

永田さん 「帳票を返却しない運用」を初めて実施した金融機関として、現在当行では業界新聞などにリリースを掲載しています。メリットが大きいシステムですので、広まることを期待しています。

福井銀行ではイメージ照会サービスの運用開始に伴い発生した自治体からの要望(イメージデータの解像度アップと集計表作成)に対応するため、「fi-8150」と「DynaEye 11」を活用しています。

2. 「fi-8150」で再スキャンし「DynaEye 11」でOCR処理。自治体のオーダーに応えてサービスを補完

ここからはイメージ照会サービス、ならびに「fi-8150」「DynaEye 11」の具体的な運用フローについて、業務支援グループ 業務支援チーム 事務ゼロ推進課の伊井隆詞さんと大綱一恵さんにお話をお聞かせいただきます。県民の方が福井銀行の窓口で税金や料金の支払をすると、銀行の内部ではどのような作業が行われるのでしょうか。

伊井さん お客様に納付書や領収済通知書とお金をお持ちいただくと、窓口では入金された金額を本部に送金します。そして当日に受け付けた納付書や通知書をすべてメールバッグに収納し、当行のメールカー(郵送物等運搬車)に載せて当センターに送ります。メールバッグは翌日、センターに到着します。

センターではメールバッグを受け取った担当チームが集計作業に入ります。どの店舗のメールバッグにも複数の自治体の帳票が入っているので、ソーターで自治体別の振り分けを行い、次に自治体ごとにソートして種類別に振り分けます。

業務支援グループ 業務支援チーム 事務ゼロ推進課の伊井隆詞さん。主に行内業務のデジタル化を担当しています。

同じく大綱一恵さん。公金業務の実務をマネジメントする立場で、「DynaEye 11」の書式定義の担当でもあります。

最初にソートするときイメージデータの生成も同時に行っているのですね。データはカラーでしょうか、モノクロでしょうか。

伊井さん カラーでスキャンしています。このイメージデータもソーターによって自治体別に振り分けられるので、それぞれをイメージ照会サービスの自治体別バインダーに保存し、各自治体様にご覧いただけるようにします。

その後に「fi-8150」で再スキャンする帳票を引き抜くのでしょうか。

伊井さん そうです。自治体別・種類別に振り分けられた中から該当するものをピックアップします。

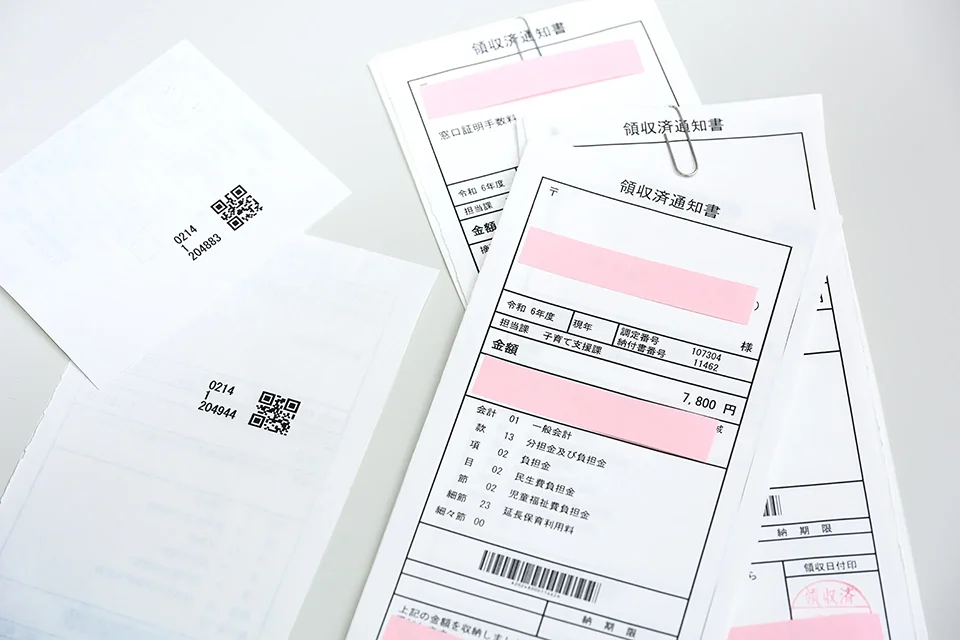

なお、「fi-8150」による再スキャンでは帳票の両面を同時に読み取っています。帳票の裏面にはソーターの機能で通番のQRコードを印字してあるので、裏面もイメージデータ化しておけば、再スキャンしたデータがどの帳票のものなのかが検索で確実にわかります。両面スキャンが簡単にできる「fi-8150」が手元にあって助かりました。

帳票の裏面(写真左側)にはQRコードの形式で通番が印刷されています。

両面同時スキャンが可能な「fi-8150」は裏面にQRコードのある帳票のスキャンにうってつけでした。

自治体から集計表作成のオーダーを受けたとき、どのような経緯で「DynaEye 11」を導入することにしたのでしょうか。

伊井さん テキスト化のため、まず2024年6月に「fi-8150」の標準添付ソフトウェア「PaperStream Capture」での読み取りを試しましたが、読み取り結果を修正する方法が当行のフローにマッチしませんでした。そこでPFU様から紹介を受けていた「DynaEye 11」を試用させてもらったところ、当行が望むことが全部できるとわかったので導入を決め、11月から稼動を開始しました。

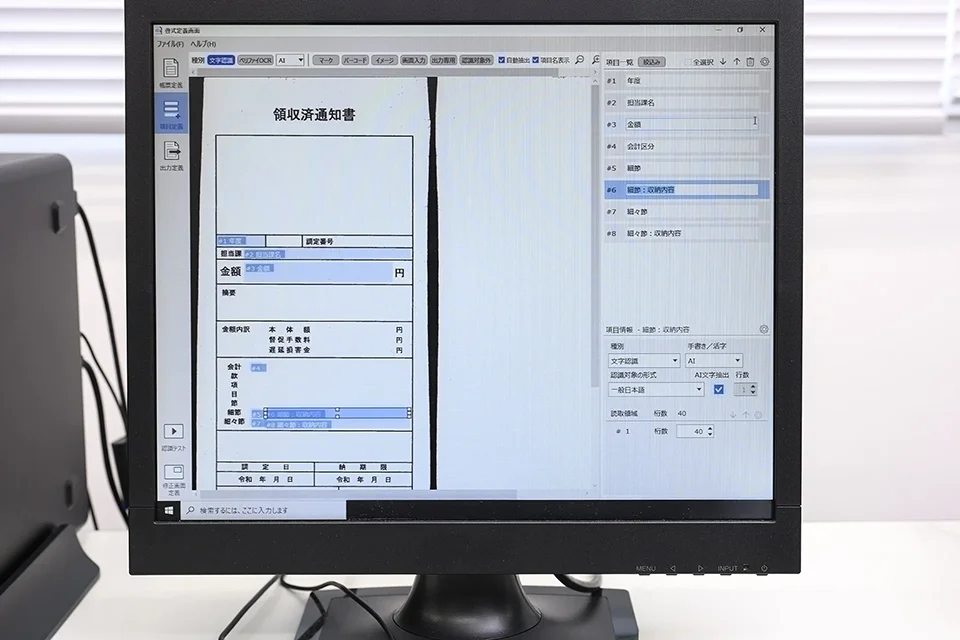

「fi-8150」でスキャンしたイメージデータを「DynaEye 11」に送ると、OCR処理が始まります。

「DynaEye 11」確認・修正画面。OCR処理後に読み取り結果の確認と修正が可能です。なお後述するように、福井銀行の業務では修正が発生することはほとんどないそうです。

再スキャンする帳票のうち、解像度が求められるものと、集計表のために「DynaEye 11」で読み取るもの、それぞれ何自治体分あるのでしょうか。また、「DynaEye 11」で読み取る帳票は何種類あるのでしょう。

伊井さん 自治体数は高解像度のイメージデータ生成が5自治体、集計表作成が2自治体です。帳票の種類は自治体様ごとに15~40種類あり、支払が発生したものを「DynaEye 11」で読み取っています。一日に読み取る枚数は1自治体につき30枚前後です。

「fi-8150」と「DynaEye 11」を活用することで、それらの自治体もイメージ照会サービスを利用しやすくなったのですね。

伊井さん そうですね、汎用性が高く小回りの利く「fi-8150」と「DynaEye 11」が、イレギュラーな課題への対応手段としてサービスを補完しているという図式です。

高解像度のデータや集計表を自治体に送ったら、イメージ照会サービスに保存されているデータを、再スキャンしたデータに更新するのでしょうか。

伊井さん それは行っていません。イメージ照会サービスに保存されているデータはそのままにし、再スキャンしたデータは別途保存しています。ただし再スキャンデータは自治体様の確認が終われば不要になるので、一定期間が過ぎたら消去しています。

「DynaEye 11」に対する評価をうかがいます。導入はスムーズに進みましたか。

伊井さん 最初はわからないことがたくさんありましたが、試行期間の2か月でPFU様のサポートを受けながらトレーニングし、問題なく運用できるようになりました。

帳票のどのような箇所を読み取っているのでしょうか。

伊井さん 帳票の種類を確定するために、羅列された情報から特定の項目を読み取ります。中には自治体コードや科目コード、金額コードなどが連なった40桁の数字もあるので、多いときには帳票が一日100枚を超える状況で間違いなく入力するにはAI-OCRが不可欠です。

読み取り箇所を指定する書式定義はすべて大綱さんがなさっているとうかがいました。書式定義で苦労されたことはありますか。

大綱さん 「DynaEye 11」の書式定義は、一度慣れるとすごく簡単にできます。今では新しい書式の帳票が来ても、特に苦労することなく定義できるようになりました。特にAI機能の設定が簡単なのがよいですね。手書きと印字が混在している帳票も、AIでの読み取りを選択することでほとんど正しく読み取れます。

現在までにいくつの定義を登録されましたか。

大綱さん これまでに15くらいの書式定義を登録しています。

「DynaEye 11」の書式定義画面(左)はとてもシンプル。直感的な操作でスムーズに書式定義を作成し登録できます。

伊井さん 読み取り精度については公金担当のオペレーターからも、手書き文字を含めてかなり高いと聞いています。読み取りエラーが発生するのは紙の汚れが文字に見える場合や濁点がかすれている場合などに限られており、読み取り結果の確認時に修正入力をすることはほとんどないようです。

イメージ照会サービスに対する自治体の声は届いていますか。

伊井さん まとまったご感想をうかがう機会はまだありませんが、自治体様としては帳票を保管することなく、いつでも簡単に見られる状況になりましたから、間違いなく便利に感じてくださっているはずです。

「fiシリーズ」と「DynaEye」がイメージ照会サービスを展開する上での一助となれて幸いです。本日は詳しくお聞かせくださり、ありがとうございました。

※Excelは、マイクロソフトグループの企業の商標です。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。