| 2025.8.20 |

留萌市役所

紙で届く約6,000枚の給与支払報告書をAI-OCRで読み取り、「税務LAN」に連携

設定不要で即運用可能な「DynaEye 給与支払報告書OCR」が給報入力業務を効率化

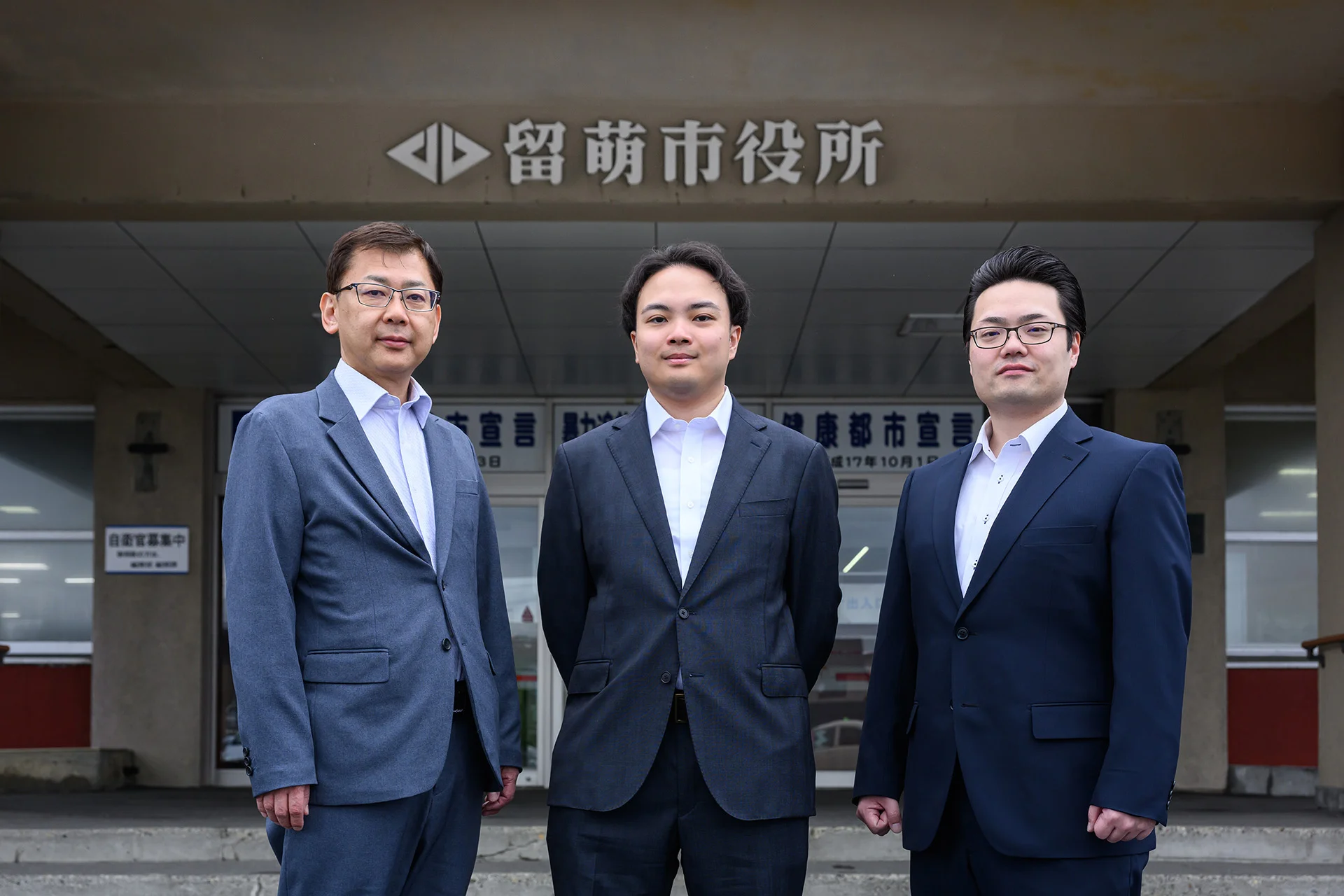

左から税務課 課長の佐伯忠昭さん、市民税係 主事の山口雄大さん、市民税係 係長の黒田亮さん。記事では黒田さんと山口さんにお話をうかがいました。

北海道留萌市では、紙で提出される給与支払報告書約6,000枚の記載内容を住民税課税支援システム「税務LAN」に手入力していましたが、令和6年分から給与支払報告書の読み取りに特化したAI-OCRソフトウェア「DynaEye 給与支払報告書OCR」を導入し、給与支払報告書のイメージデータから抽出したテキストを「税務LAN」に取り込む運用を開始しました。留萌市役所を訪ね、その背景や導入効果について詳しくうかがいました。また、「DynaEye 給与支払報告書OCR」で出力したCSVファイルを「税務LAN」にスムーズに取り込むための変換プログラムを開発して留萌市に提供したメーカー・商社の株式会社ムサシに、同プログラムの詳細をお聞きしました。

留萌市役所

業種:自治体

人口:1万7864人(令和7年5月末)

総面積:297.81km2

市名の由来:アイヌ語「ルルモッペ」(汐が奥深く入る川)

- 課題

- 紙の給与支払報告書約6,000枚の入力処理に手間と時間がかかり、残業も発生して職員の負担になっていた。特に令和6年分の処理時には定額減税の影響による状況悪化が憂慮された。

- 解決法

- 専用のAI-OCRソフトウェア「DynaEye 給与支払報告書OCR」とムサシが開発した変換プログラムを導入し、給与支払報告書から抽出したテキストを「税務LAN」に取り込む運用を開始。

- 効果

- 入力後のチェックなど各工程に時短と効率アップを体感。令和6年分の業務を無事に乗り切ることができた。

1. 季節業務の給報入力が日常業務に上乗せされ、夜遅くまでの残業が長期間発生

留萌市 総務部 税務課 市民税係 係長の黒田亮さんにお話をうかがいます。また、市民税係 主事の山口雄大さんにもご同席いただきます。北海道北部で日本海に接する留萌市は、「世界三大波濤」の一つに数えられる激しい波濤が見られる地であるほか、江戸時代から昭和にかけてニシン漁の一大拠点だったことでも知られています。現在もなお、数の子の加工が盛んだとか。

黒田さん 塩数の子加工品の生産量は当市が日本一ですね。また近年はニシンの大群が沿岸に押し寄せて産卵をし、そのために海が白く濁る現象「群来(くき)」が観測されることもあり、往時の光景が再び見られるようになったと注目されています。

留萌市を一望できる「千望台」からの風景。長い防波堤に囲まれた留萌港は北海道の物流拠点港です。

沿岸では海が時化のときに荒々しい波濤が見られ、インドのマドラス、スコットランドのウィックとともに「世界三大波濤」と呼ばれています。

留萌市では、給与支払報告書の読み取りに特化したAI-OCRソフトウェア「DynaEye 給与支払報告書OCR」を導入し、令和6年度から業務に活用されているとうかがっています。その詳細をお聞かせいただくにあたり、所属されている税務課の構成と、市民税係の担当範囲を教えてください。

黒田さん 税務課は賦課と徴収に分かれており、賦課については資産税係と市民税係に二分されています。私が所属する市民税係では個人住民税、法人市民税、軽自動車税、国民健康保険税などを賦課する業務を担当しています。このうち「DynaEye 給与支払報告書OCR」を導入したのは個人住民税の賦課業務で、製品名のとおり、給与支払報告書からのテキスト抽出に活用しています。

留萌市 総務部 税務課 市民税係 係長の黒田亮さん(左)と主事の山口雄大さん。「DynaEye 給与支払報告書OCR」の導入を二人で主導しました。

給与支払報告書(以下、略称の「給報」と表記)について、どのような書類なのかを改めて教えてください。

黒田さん 給報は個人住民税を算出するための第一段階となる重要な根拠資料です。1月1日時点で留萌市に住民票がある方に給与を支払っている事業主に、どの受給者にいくら支払ったかを給報によって市役所に報告していただきます。市役所ではその記載内容を根拠にして、市民の皆様に賦課する個人住民税の税額を計算します。

留萌市には何枚の給報が届くのでしょうか。

黒田さん 令和6年の実績は1万1850枚でした。そのうち6,227枚が電子申請です。

電子申請が半分を超えているのですね。

黒田さん 電子申請の割合は年を追うごとに少しずつ上がっています。ただ、それでもまだ半分弱、令和6年であれば5,623枚が紙給報として市役所に届くため、入力の手間はどうしてもかかります。ここ数年は紙給報5,000~6,000枚の入力に苦心する状況が続いています。

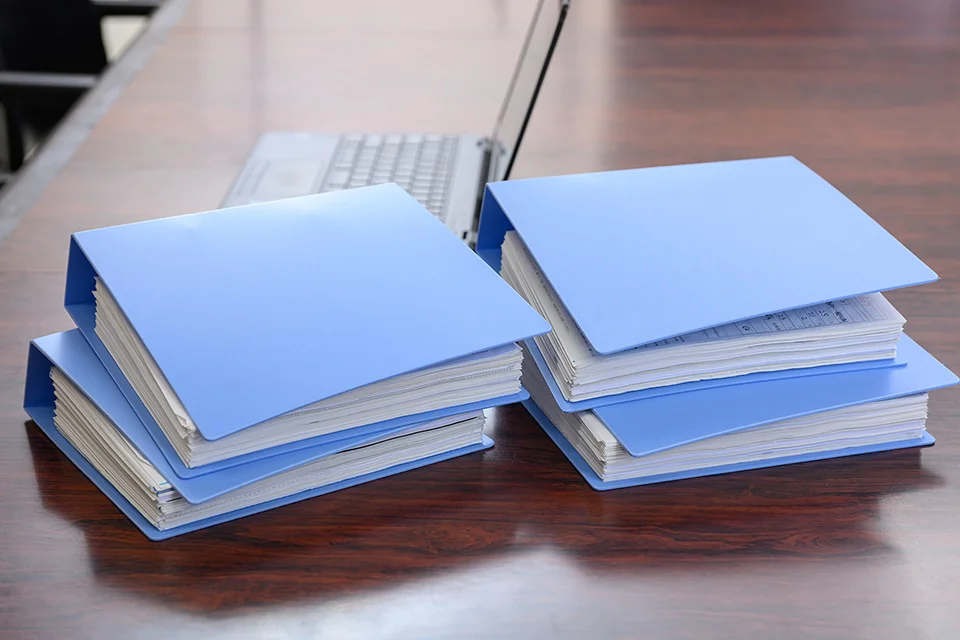

令和6年度に紙で提出された給与支払報告書の一部。分厚いバインダー何冊分にもなります。サイズは基本的にA5です。

給報が市役所に届いてから個人住民税が算出されるまでの大まかな流れを教えてください。

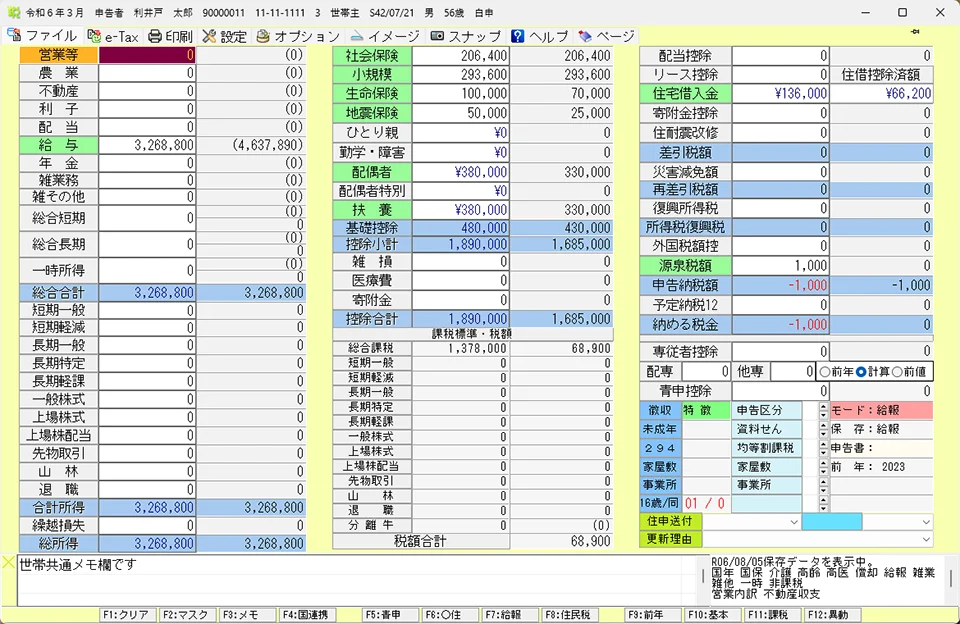

黒田さん 提出された給報を確認してから、当市で導入している住民税課税支援システム「税務LAN」(株式会社リードコナン)に給報の記載内容を入力し、それが正しいかどうかを人の目とシステムでダブルチェックします。合っていれば入力業務が完了します。

その後は、給与支払を受けているご本人様が確定申告をしていれば確定申告が優先されますし、給与から住民税を天引きされている特別徴収者で年末調整を受けている方の場合、確定申告がなければ給報どおりで間違いないということになって、あとは扶養控除の額などを検査するという流れになります。

参考まで、電子申請の場合は提出されたデータをそのまま「税務LAN」に連携させるのでしょうか。

黒田さん 基本的にはそうです。電子申請の給報は地方税ポータルシステム「eLTAX」で送られてくるので、その受給者が正しく留萌市で課税できる対象者かどうかを確認して「税務LAN」に取り込み、記載内容を「税務LAN」上でチェックします。

給報提出のピークはいつ頃でしょう。また、紙給報は何人体制で入力するのでしょうか。

黒田さん 給報の提出期限は毎年1月末日と決まっているため、1月中旬から徐々に増え、1月31日の前後に最も集中します。たくさんの給報が一度に届くので、追いつくように必死で入力することになります。

紙給報の入力作業は市民税係の正職員で手分けして行います。現在の人数は私を含めて5人です。これとは別に税務課の会計年度任用職員も数人いますが、税額に影響する業務は正職員が行うことにしています。日常業務に季節業務が上乗せされるため、業務時間内で処理することが難しい場合は残業せざるを得ない状況になります。

かなり遅くまで残業することになるのでしょうか。

黒田さん 給報の入力は終わりの見えにくい業務で、2か月以上続きます。そのため日々の残業はしっかりと区切りをつけようという方針のもと、夜9時を過ぎたら切り上げるようにしていましたが、日常業務との兼ね合いでもっと遅くまで居残るケースもしばしば発生します。

給報からシステムに入力する項目の数はいくつあるのでしょうか。

黒田さん 項目の総数は100か所以上ありますが、そのうちの何項目に記載があるかは人によって異なり、わずかな項目で済むこともあれば、多くの項目を入力することもあります。よく記載がある項目や、滅多に記載のない項目はだいたい決まっています。

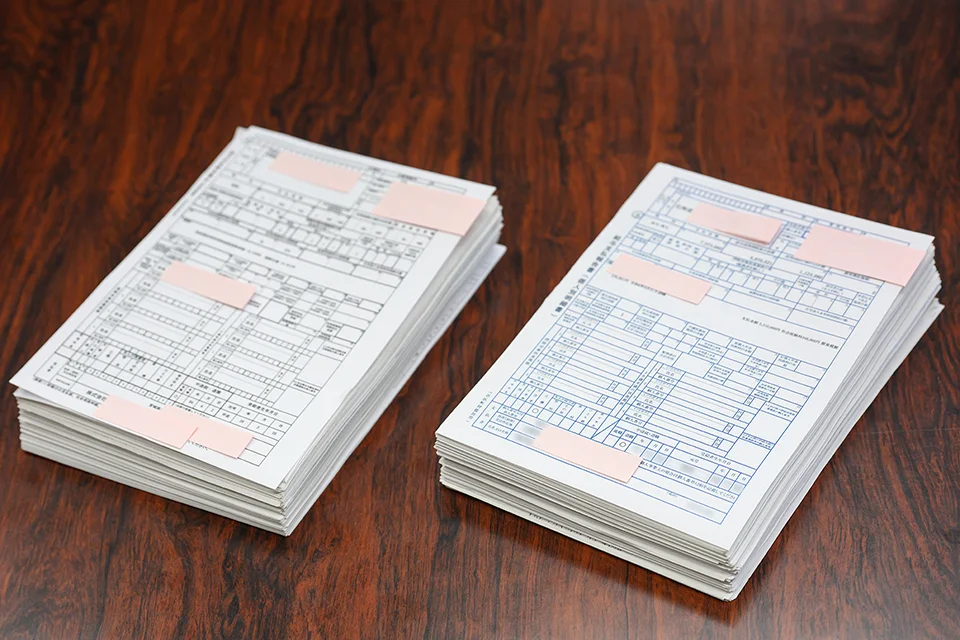

給与支払報告書(個人別明細書)には100か所以上の項目があります。

令和5年度までの入力作業の様子を再現してもらいました。A5の紙を見ながらの手入力は負担が大きく、多くの自治体を悩ませています。

給報に誤りがある場合はどうしていますか。

黒田さん 給報提出時に頭紙として添付していただく総括表に記載された人数と、給報の枚数が異なっている場合、窓口への提出でしたらその場で確認し、郵送でしたら電話で確認を取ります。

また、システムに入力した時点で記載内容の誤りが判明してエラーが表示されることがあり、この場合も電話で確認します。軽微な誤りであれば当方で修正する旨を伝えて控えの修正を依頼しますが、多くの場合は再提出をお願いしています。最終的にデータが整ったら、入力者とは別の者がチェックをかけて完了です。

エラーを効率よく解決するためには、事業所が営業している日中に入力作業を行うのが望ましいということでしょうか。

黒田さん そういうことになります。ただ給報の提出が集中し始めて時間外での作業が多くなると、エラーが出たときの確認は翌日に持ち越すこともあります。

概要をうかがっただけで大変な業務であることがよくわかります。

黒田さん そこで、紙給報の入力を省力化するために導入したのが「DynaEye 給与支払報告書OCR」です。入力に費やしている手間と時間を削減し、残業による職員の負担を軽減しようという狙いです。

2. 大量の給報をまとめて夜間にOCR処理し、システムへの取り込みを円滑化

「DynaEye 給与支払報告書OCR」はメーカー・商社の株式会社ムサシから紹介を受けて導入されたとうかがっています。最初にこのソフトウェアを知ったとき、どう思われましたか。

黒田さん ちょうど紙給報の入力に活用できるデジタル技術がないだろうかと考えていたところだったので、令和6年8月にムサシ様から「DynaEye 給与支払報告書OCR」の紹介を受けて強く興味を惹かれました。ただ令和6年度の予算が決まっていたこともあり、その時点では令和7年度に向けて検討しますとお返事しました。

しかし、令和6年度には税制改正に伴う所得税額の特別控除、いわゆる定額減税が適用されるという特殊な事情があり、それに関する内容が給報の摘要欄に記載されることが決まっていました。これによって業務が煩雑になり、例年よりも手間と時間がかかることが確実視されていたので、予算を付けてでも「DynaEye 給与支払報告書OCR」を導入すべきであろうと考え直し、導入に踏み切りました。やや急ぎ足で、9月か10月にはムサシ様と具体的な導入手続きの話を始めたと記憶しています。

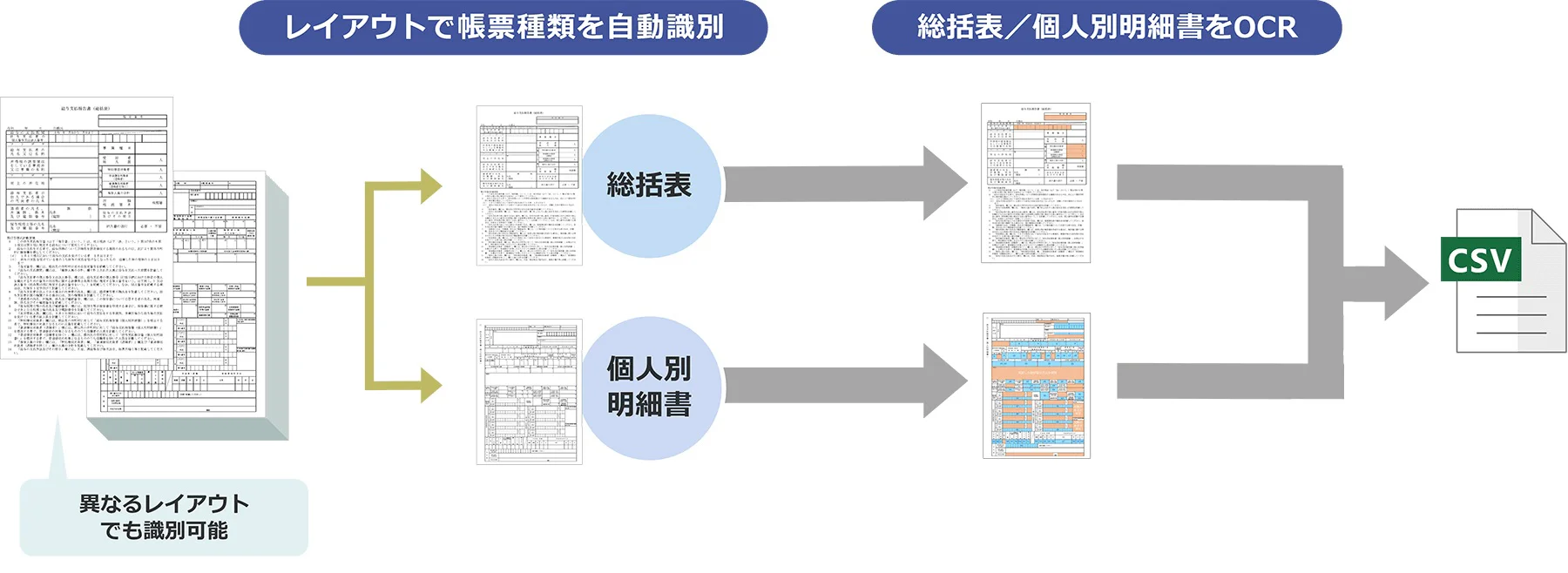

「DynaEye 給与支払報告書OCR」は、紙で提出された給与支払報告書のイメージデータからテキストを抽出してCSVファイルで出力する、給与支払報告書に特化したAI-OCRソフトウェアです。総括表と個人別明細書(異なるレイアウトでも可)を自動で識別するため、仕分け不要で一気に処理できます。手書き文字にも対応しており、活字と手書きが混在していても読み取りが可能です。

導入決定にあたり、「DynaEye 給与支払報告書OCR」の何が決め手になりましたか。

黒田さん OCRの読み取り精度です。AI-OCRを導入しようと決めてから、「DynaEye 給与支払報告書OCR」のほかに2社のソフトウェアを導入候補に挙げ、計3社にテスト用の給報イメージデータを送って精度を試しました。その結果、最も精度が高かったのが「DynaEye 給与支払報告書OCR」でした。

どのようなテストデータで試されたのでしょうか。

黒田さん 手書き文字をどこまで認識できるか試したかったので、きれいに書いたものと、あまりきれいではない状態のものを送って処理してもらいました。その読み取り結果を比較したところ、なかなかの接戦ではありましたが、きれいではない字の読み取り精度で「DynaEye 給与支払報告書OCR」が少しリードしていました。それが導入の決め手です。

紙給報の入力作業自体をBPO事業者にアウトソーシングする案もあったのでしょうか。

黒田さん 案としてはありましたし、過去には外部に委託した実績もあります。ただアウトソーシングでは、何月何日までに給報を集めてナンバリングしなければならないというように、依頼のための下処理に手間がかかります。ところが給報の場合、いつどれだけ到着するかが把握できず、現実的には1月末日以降にも届くため、取りまとめにくいのが実情です。紙給報が何万枚も届く自治体であればアウトソーシングも有効かもしれませんが、当市の規模であれば内部で処理できるに越したことはありません。

「『DynaEye 給与支払報告書OCR』の紹介を受け、予算を付けてでも導入しようと思いました」と黒田さん。

「DynaEye 給与支払報告書OCR」導入後の具体的なフローをうかがいます。給報は電子と紙で受付から担当を分けたのでしょうか。

黒田さん 受付については担当を分けていませんが、枚数の集計と取りまとめについては、電子も紙も同席の山口主事が行いました。そのほかにも、紙給報のスキャンによるイメージデータ生成、「DynaEye 給与支払報告書OCR」によるイメージデータの読み取り、CSVで出力されたテキストデータの「税務LAN」への取り込みまでを担当してもらいました。作業期間の短縮に大きく貢献してもらったと思います。

のちほど山口さんにもコメントをいただきます。令和6年分はすべて「DynaEye 給与支払報告書OCR」で読み取ったのでしょうか。

黒田さん 令和6年度に関しては定額減税という特殊な要素が存在していたため、入力の自動化を急ぐのではなく、業務の着実かつ正確な完遂を目的に据えました。そのため、導入前に手書き文字認識精度のテストは行いましたが、基本的に手書きではなく活字で、なおかつ1事業所あたり10枚以上の給報だけを「DynaEye 給与支払報告書OCR」で読み取ることにしました。

活字で枚数の多い事業所の分をAI-OCRで処理できれば、全体の効率が大きく上がりますね。

黒田さん それに加えて、作業に慣れてからは枚数の制限を外し、10枚に満たない事業所も活字であれば読み取ることにしました。最終的には紙給報の約50パーセントを「DynaEye 給与支払報告書OCR」で処理しました。

認識精度はいかがでしたか。

黒田さん だいぶ高かったと思います。あくまでも体感ですが、90パーセントを超える精度でした。読み取りエラーが発生したのは、事業所独自の書式で数字の間に細い点線が入っているものや、摘要欄の記載が枠線にかかっているものなど、ケースが限られていました。

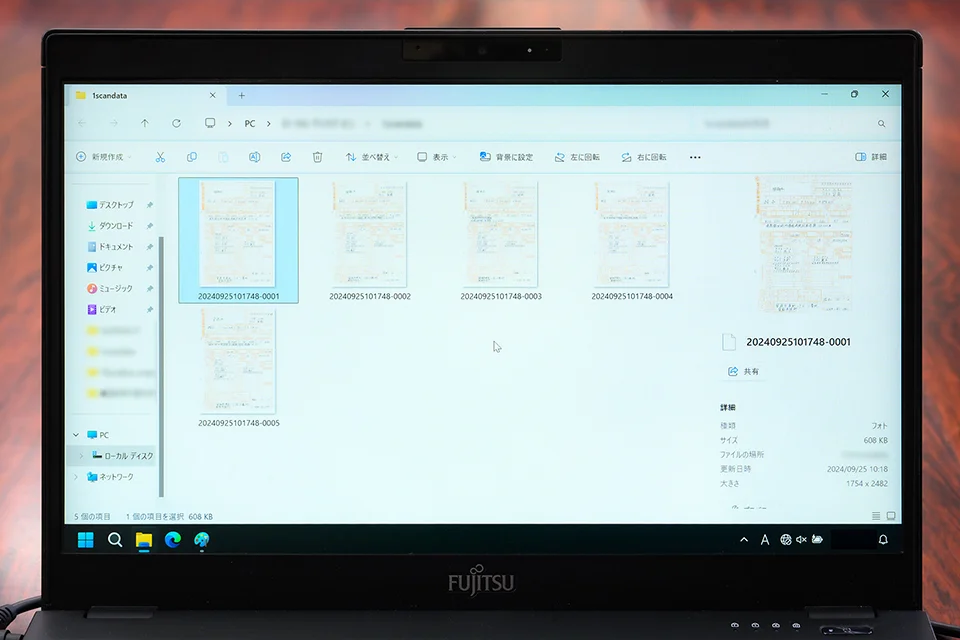

紙給報をスキャンして生成したイメージデータ。これを「DynaEye 給与支払報告書OCR」で読み取ります。

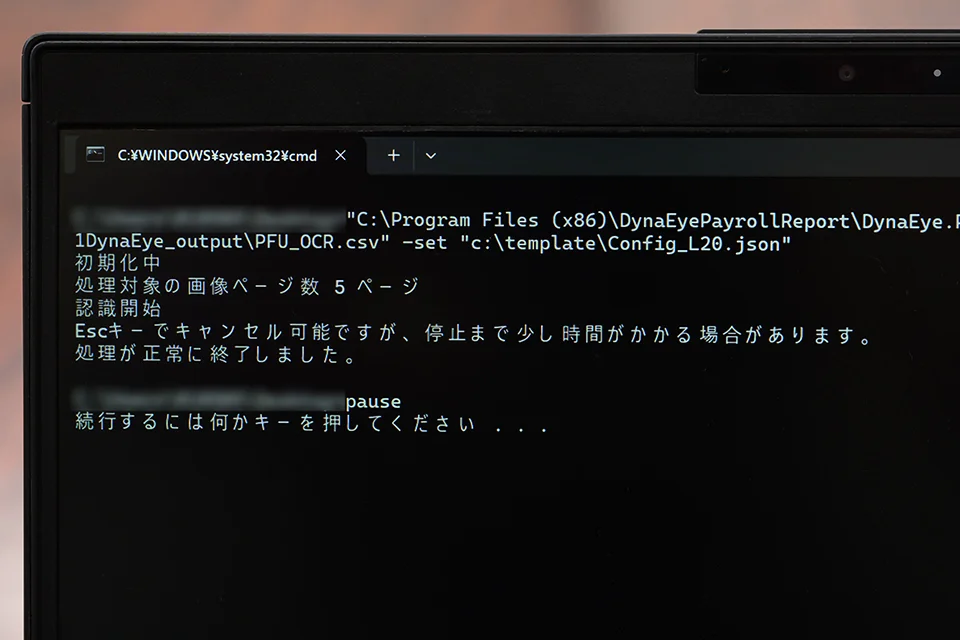

「DynaEye 給与支払報告書OCR」は1帳票あたり平均1.5秒以内で認識します。読み取りの進行状況はコマンドプロンプトの画面に表示されます。

手書き給報は従来通りに手入力をしたのですね。

黒田さん そうです。手書きの場合は1事業所あたりの枚数が少なく手分けしやすいので、手書きはすべて手入力にしました。

続いて、「税務LAN」へのテキスト取り込みについてうかがいます。「DynaEye 給与支払報告書OCR」で出力したCSVファイルを「税務LAN」に取り込むにあたり、ムサシの開発による変換プログラムをお使いになったとか。

黒田さん 「DynaEye 給与支払報告書OCR」で出力したCSVを自動で「税務LAN」に取り込むには、CSVを「税務LAN」の入力フォーマットに合わせて整える必要があります。そのための仕組みをムサシ様に作ってもらいました。

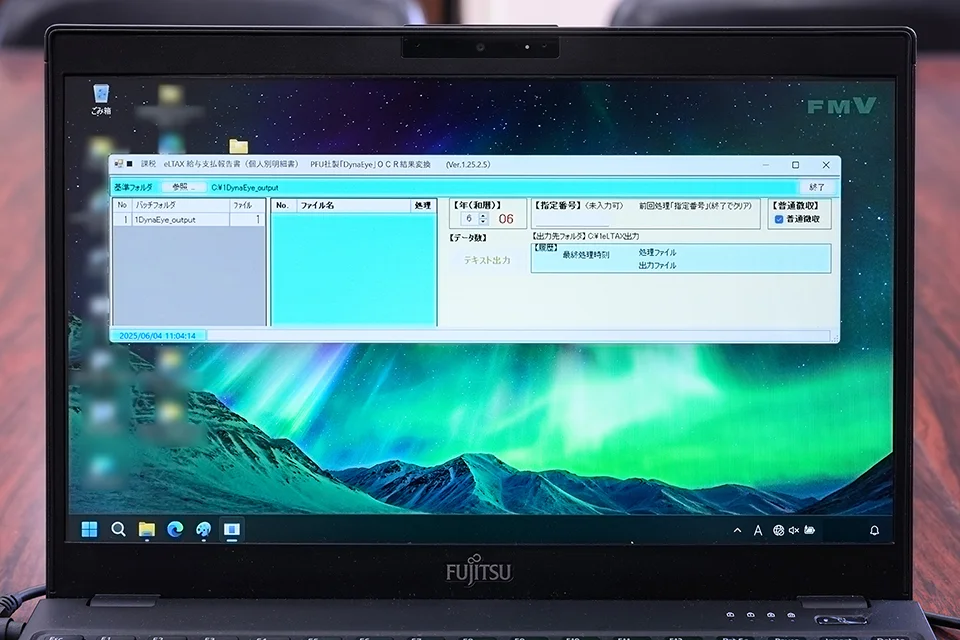

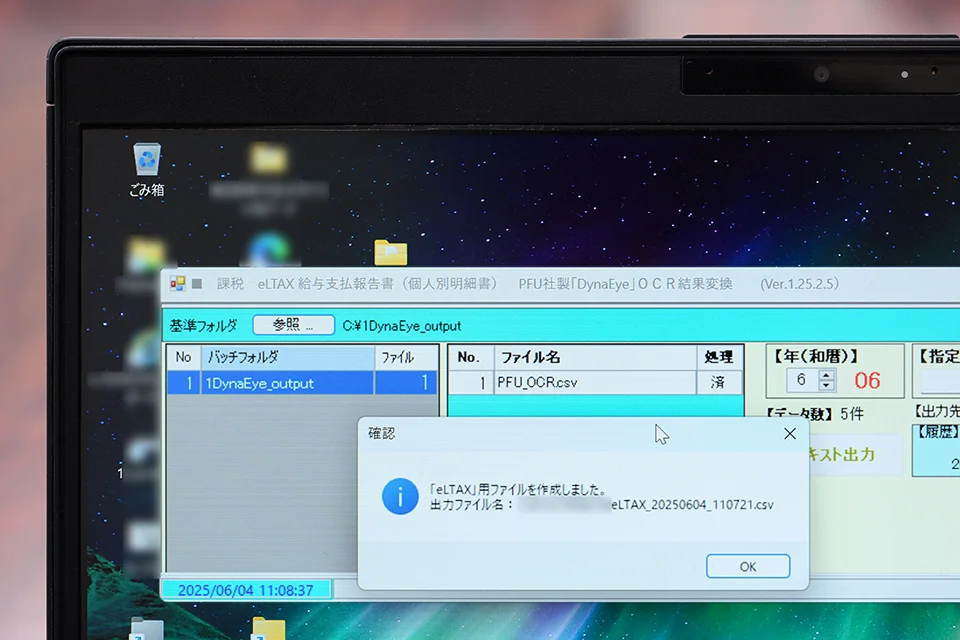

変換プログラムの画面より。「税務LAN」に自動で取り込めるよう、CSVの項目数や並び順を整えます。

変換プログラムの詳細については、この記事の最終章でムサシのご担当にお話をうかがいます。変換プログラムを使用した「税務LAN」へのCSV取り込みも山口さんが担当されたのですね。

山口さん そうです。今回のAI-OCRソフトウェア導入にあたっては、市役所のデジタル担当部署との相談も含めて、実務を全体的に担当しました。

「DynaEye 給与支払報告書OCR」のセッティングも山口さんがなさったのでしょうか。

山口さん 私が担当しましたが、「DynaEye 給与支払報告書OCR」に関しては特にこちらで新たに何かを設定する必要もなく、そのまますぐに運用できました。

「『DynaEye 給与支払報告書OCR』はすぐに運用を開始できました」と山口さん。AI-OCR導入における実務上の立役者です。

CSVを「税務LAN」に取り込んだら、次はどのような工程に進むのでしょうか。

黒田さん 確認作業です。電子申請と同様、その受給者が留萌市で課税してよい方かどうか、また記載内容に誤りがないかをダブルチェックします。確認は元の紙給報と「税務LAN」の画面を見比べながら行う方法のほか、令和6年度からは給報のイメージデータと「税務LAN」のデータを同一画面上に並べて照合することも可能になりました。

ここまでのフローに、先ほど詳しくうかがったエラー発生時の事業所への確認作業も随時加わるのですね。

黒田さん そうですね、そこは本質的に変わっていません。ただ、AI-OCRソフトウェア導入の副産物として紙給報のイメージデータを保存するようになったので、「税務LAN」に入力済みのデータに何かおかしい点があって給報を確認したいとき、イメージデータを検索すればすぐに見られるようになりました。これまではファイリングした紙の原本をめくって確認していましたが、その手間が省けた分、楽になりました。

画面上だけで確認が完了するケースが増えたのもAI-OCR導入の副産物です。

3. 例年と異なる業務に時間を取られながらも、AI-OCRの効果で業務期間を乗り切った

「DynaEye 給与支払報告書OCR」の導入による時短などの効果があればお聞かせください。

黒田さん 効率化の実績を数字でお伝えできればよいのですが、定額減税や人員の異動など例年にない要素が加わったため、以前との比較は難しいというのが正直なところです。とはいえ、これもまた体感の話になりますが、手入力からAI-OCRによる読み取りに移行して省力化した分、確実に楽にはなっています。

特に、我々が退勤したあとの夜間に「DynaEye 給与支払報告書OCR」を稼働させて給報を読み取らせておくことで、時間を有効に使えるようになり、滞りがちだった他業務にも手を回せるようになりました。

山口さん 夜間の読み取りは、受給者が何百人もいる事業所の給報に有効です。総括表を区切りにして統合した何社分ものイメージデータを一度に処理し、翌日の午前中にテキストデータを総括表ごとに分割することで、「税務LAN」への取り込みまでを効率よく進められます。

懸案だった定額減税はどのようなところに影響しましたか。

黒田さん 摘要欄の処理です。定額減税関係の記載は、ガイドラインこそあったものの事業主ごとに記載方法が変わることが避けられず、また例年は記載のない部分でもあったため、記入漏れがないよう注意深く確認し、入力する必要がありました。

摘要欄以外の項目に関して、手入力とOCR処理に正確さの違いはありましたか。

黒田さん 「税務LAN」上でのチェック時の体感としては、手で一から入力した場合に比べてエラーの数が少し減ったように思われます。

山口さん ヒューマンエラーを抑制できたので、チェックにかける時間は従来に比べてかなり短縮されているはずです。そこはAI-OCR導入の効果だと思います。

残業時間は減りましたか。

黒田さん 残念ながら減りませんでした。定額減税は新しい話だったため、勉強するための時間も取られました。それに加え、私と山口主事が令和6年4月に配属されたばかりで業務に慣れておらず、全体の処理能力が少し落ちていたことも影響していると思います。ただ、そうした事情を含めて考えると、作業期間を大過なく乗り切れたこと自体が「DynaEye 給与支払報告書OCR」の効果だったともいえます。

令和7年分以降は手書きの給報も読み取るご予定でしょうか。

黒田さん そうですね、この一年で作業に慣れたので、一見して読めそうにないものを除き、手書きの給報も読み取るつもりです。さらには、誰がいつ別部署に異動になっても業務を継承できるよう紙給報の効率的な処理方法を確立して、誰にでもわかる形に整えたいと考えています。

「DynaEye 給与支払報告書OCR」が留萌市役所の業務効率化の一助となれて幸いです。本日は詳しくお聞かせくださり、ありがとうございました。

4. CSVを自動で「税務LAN」に取り込むための変換プログラムを株式会社ムサシが開発

ここからは株式会社ムサシ 札幌支店 営業課 課長の島崎誠さんに、留萌市役所の「DynaEye 給与支払報告書OCR」導入にあたってムサシが開発した変換ソフトについてうかがいます。はじめにムサシの事業内容と、留萌市役所に「DynaEye 給与支払報告書OCR」を紹介した経緯を教えてください。

島崎さん 当社は東京に本社を置き、全国に18の支店・営業所を持つメーカー・商社で、情報・産業システム、印刷システム、金融汎用システム、選挙システム、紙・紙加工品などさまざまな商材やサービスを提供し、お客様の事業をサポートしています。PFU製品も当社が扱う商材の一つです。

その中で令和6年にPFUから紹介を受けた「DynaEye 給与支払報告書OCR」は、給報処理の効率化に苦慮する自治体様が多い現状にあって、非常に有望な製品であると判断されました。そこで札幌支店では北海道全域の自治体様に「DynaEye 給与支払報告書OCR」を紹介するローラー営業を、令和6年5月から実施しました。その一環として同年8月に留萌市役所様を訪問したところ、黒田様が「DynaEye 給与支払報告書OCR」の有効性をいち早く見抜いてくださり、令和6年度中の導入と運用開始を決定してくださいました。

なお、札幌支店が全国の支店・営業所に先駆けて道内にローラー営業をかけた背景には、前述の選挙システムがあります。当社の選挙システムは全国で高いシェアを有しており、特に北海道では179ある市町村のうち約160自治体に導入していただいています。そうしたご縁がすでにあるため、幸いなことに多くの自治体様が当社の名前を認識してくださっており、「DynaEye 給与支払報告書OCR」のような新しい商材のお話もしやすい環境でした。ローラー営業は現在も継続しており、現時点で留萌市様と、もう1市に「DynaEye 給与支払報告書OCR」を導入していただいています。

株式会社ムサシ 札幌支店 営業課 課長の島崎誠さん。

自治体ごとに反応の違いはありますか。また、違いがある場合、何が要因だと思われますか。

島崎さん 反応は3パターンに大別されます。要因は紙給報の枚数、すなわち自治体の規模だと考えられます。集まる枚数が1,000~2,000くらいの自治体様では、多少大変でも手入力を続けますとおっしゃるケースが目立ちます。逆に、紙給報が1万枚を超える場合はすでにアウトソーシングされており、内部作業に戻すご意向をお持ちではない自治体様が多く見られます。

「DynaEye 給与支払報告書OCR」に対して最も鋭く反応されるのはその中間、まさに留萌市様がそうであるように、数千枚から1万枚くらいの紙給報の処理に悩まれている自治体様です。それに加えて黒田様が指摘されたとおり、アウトソーシングしているものの下準備がむしろ大きな手間になり、最終的には相当数を職員の方が手入力する結果になっている自治体様も、かなり強く興味を示してくださいます。

「DynaEye 給与支払報告書OCR」で出力したCSVファイルを「税務LAN」に取り込むための変換プログラムについてうかがいます。どのような変換を行うプログラムなのでしょうか。

島崎さん 住民税課税支援システムは各種ありますが、それぞれが独自の仕様になっており、入力する項目の数や並び順が異なっています。「DynaEye 給与支払報告書OCR」が給報の個人別明細書に準じて125の項目からテキストを抽出するのに対して、たとえば「税務LAN」の場合は項目数がもっと多く、並びもシステム独自の順番です。自動で取り込むためには、CSVファイルの内容をシステムの仕様に合わせる必要があります。

システム側の項目数が多い場合は空欄が生ずることになるのでしょうか。

島崎さん 生じますが、もともと人によっては空欄が多い書類なので、それ自体が問題になることはありません。ただシステムによっては、頭紙として添付される総括表に記載されている事業者番号などの項目を、個人別明細書のデータに逐一追加しなければならない場合があります。変換プログラムの開発では、その部分をどうするかに工夫の余地がありましたが、現在では基本的な方法が確立されています。

変換プログラムの画面より。

「税務LAN」(2024年版)の画面より。

今後は北海道以外の都府県でも「DynaEye 給与支払報告書OCR」を積極的に紹介してくださるご予定でしょうか。

島崎さん そうですね、遠からず北海道での導入事例を全社で共有しますので、各地で動きがあると思います。「DynaEye 給与支払報告書OCR」は目的と仕組みが非常に明快で説明しやすく、お客様も理解が容易な商材です。日本全国で1,700超ある自治体の中には、こうした製品を待ち望んでいるお客様が数多くいらっしゃるはずです。積極的に展開していければ何よりであろうと考えています。

「DynaEye 給与支払報告書OCR」に対するこまやかなサポートに感謝いたします。詳しくお話しくださり、ありがとうございました。

※税務LANは、日本国内における株式会社リードコナンの登録商標です。