| 2025.9.4 |

株式会社大塚商会

繁忙期の源泉徴収票・利子補給通知書の入力業務を効率化!AI-OCRで年間75時間の作業時間を削減

「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」の導入で、給与計算業務の省人化と個人情報保護に配慮した安全な運用環境を構築

左は株式会社大塚商会 人事総務部 給与課 課長の長谷部拓也さん。右はインタビューを受けていただいた山崎真依さん。

株式会社大塚商会(東京都千代田区)では、従来、社員の前職の源泉徴収票や銀行から届く財形の利子補給通知書の内容を、目視確認しながらExcelへ手入力し、ダブルチェックするという方法で対応してきました。この作業には多くの時間を要し、特に繁忙期にはチェック担当者の業務負荷が大きくなることが課題でした。こうした課題を解決するため、2025年3月に「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」を導入。AI-OCRの活用による手入力作業の大幅削減と省人化を実現しました。その結果、年間で約75時間の業務時間短縮を実現することが見込め、貴重な人的リソースをより付加価値の高い業務へ振り向けることが可能となりました。本記事では、導入までの経緯や具体的な運用について、人事総務部の山崎真依さんに詳しくうかがいます。

株式会社大塚商会

業務:その他業務

主な事業:IT関連機器やソフトウェアの販売などを行うシステムインテグレーション事業と、サプライ供給、保守、教育支援などを行うサービス&サポート事業

従業員数: 7,949名(2024年末日)

- 課題

- 給与計算業務において、社員の前職の「源泉徴収票」や「財形の利子補給通知書」の情報をExcelへ手入力する作業に時間がかかるほか、課内でのダブルチェックが繁忙期と重なるためチェック者の負荷も高くなっていた。

- 解決法

- 紙を見ながら行っていたExcelへの入力作業を、源泉徴収票と利子補給通知書をスキャンしてPDF化し、「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」で必要な情報をテキスト化する運用に変更。定型・準定型帳票の両方に対応できる製品を導入することで帳票処理の効率化を図り、さらにオンプレミス型の採用により、個人情報保護にも配慮した安全な運用環境を構築した。

- 効果

- 手入力やダブルチェック作業が省力化され、源泉徴収票で年間約50時間、利子補給通知書で約25時間の業務時間を削減。その他にも、在宅勤務の推進、単純作業に充てていた役職者の稼働を本来の業務にかけられるようになるメリットがあり、全体の効率化と業務負担の軽減につながった。

1. 課題は情報の手入力作業と繁忙期に重なる入力結果のチェック作業

株式会社大塚商会 人事総務部 給与課 主任の山崎真依さんにお話をうかがいます。はじめに、株式会社大塚商会の事業内容を簡単に教えてください。

山崎さん 大塚商会では、お客様企業のIT化による生産性向上やコスト削減を支援するために、オフィスで必要とされるIT機器やAIなどの最新テクノロジーの導入を支援し、ワンストップでサポートすることで、「お客様の困りごとを丸ごと解決」しています。

次に山崎さんの所属部署と担当されている業務について教えてください。

山崎さん 給与関係の業務を行う部署に所属しています。自社の業務に加えて一部のグループ会社の給与計算業務も担当しています。私は大塚商会本体のメインの給与計算担当として業務を行っています。

株式会社大塚商会 人事総務部 給与課 主任の山崎真依さん。

今回ご導入いただいた「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」は、給与関係のどのような業務で使用されているのでしょうか。

山崎さん 社員の前職(アルバイトを含む)の「源泉徴収票」や、銀行から届く「財形の利子補給通知書」の情報を給与計算システムに登録する業務で使用しています。

これまで「源泉徴収票」や「財形の利子補給通知書」の情報は、目視で確認しながらExcelに手入力していましたが、枚数や項目数が多いため作業に時間がかかっていました。

また、大切な給与に関する情報ですので、入力担当者のチェックだけで確定データとすることができないため、課内で入力項目のダブルチェックを行っていました。このチェック作業の依頼を課内業務の繁忙期に行う必要があることが課題でした。

AI-OCRを導入する前は、紙の帳票を見ながら情報を手入力していたため、とても時間がかかる作業でした。

手入力したデータを他者にダブルチェックしてもらっている様子。繁忙期と重なるため負担にならないように配慮しながら依頼する必要がありました。

このようなことから、手入力作業とそれに関わるチェック作業を効率化したいと考え、2025年3月頃に「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」を導入しました。

今回は大塚商会のショールームでお話をうかがいました。

ショールームには、A3カラー複合機に業務用イメージスキャナーを融合した新しいデバイスやRICOH fi Seriesも展示されています。

2. AI-OCRを導入し、入力・チェックの作業時間を年間約75時間短縮

AI-OCRで読み取っているのは「源泉徴収票」と「財形の利子補給通知書」なのですね。では、それぞれの帳票の入力業務について教えてください。

■源泉徴収票の入力業務の改善について

源泉徴収票は年間で500~600枚ほど処理されているとうかがっていますが、多い月は何枚ほど処理されますか。

山崎さん 8月から9月に新入社員の源泉徴収票がまとまって届くので、2か月間で400枚ほど処理することになります。それ以外は、中途入社の社員の源泉徴収票なので、届く時期にバラつきがあります。3~4か月分をまとめて50枚ほどそろった段階で作業しています。

源泉徴収票はどのような形で届くのでしょうか。

山崎さん 新入社員の源泉徴収票はすべて紙で届きます。中途入社の方は入社時に使っているシステムがありますので、最近では紙の源泉徴収票での提出よりも、システムにPDFを添付する方が多いです。

源泉徴収票の情報を給与計算システムに入力する目的を教えてください。

山崎さん 12月に行う年末調整では、弊社での収入とアルバイトや前職での収入を含めて精算しなければならないと決まっています。両者を合算して計算するために、源泉徴収票を回収して給与計算システムに前職給与の情報を取り込んでいます。

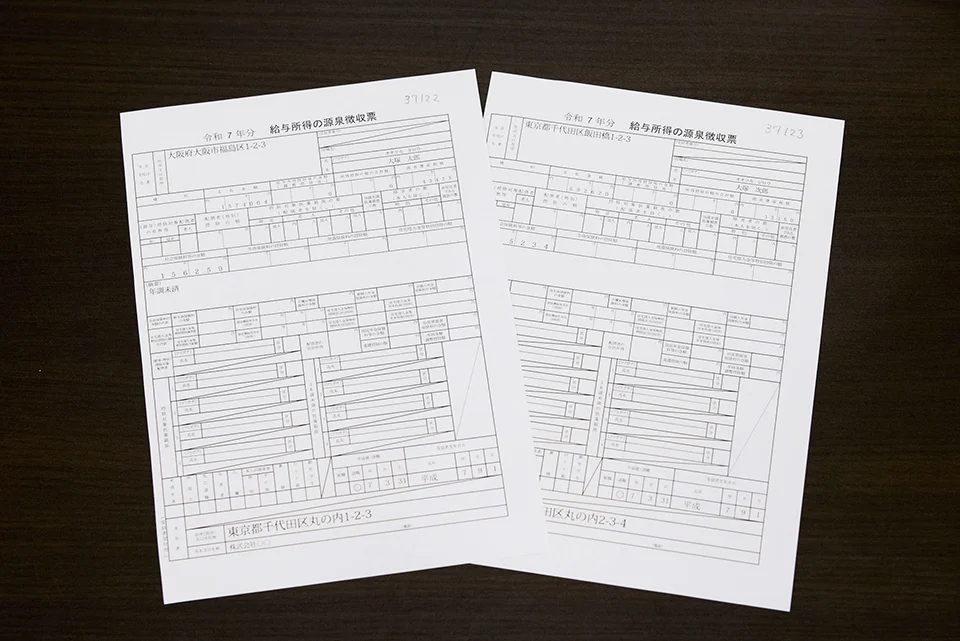

源泉徴収票のフォーマットは企業によって異なるのでしょうか。

山崎さん そうですね。国税庁のページに標準的なフォーマットがあるので、基本的には同じ形式で同じ内容のものになりますが、やはり企業によって違いがあります。紙のサイズは、A4サイズ、A5サイズ、はがきサイズなど様々ですし、レイアウトがほぼ同じでも、企業によって縮尺が違っていたり項目欄のサイズが異なったりします。

まとまって届く紙の源泉徴収票のサンプル。企業によって、サイズやレイアウトが異なります。

次に紙の源泉徴収票を給与計算システムに取り込むまでの流れについてお聞かせください。

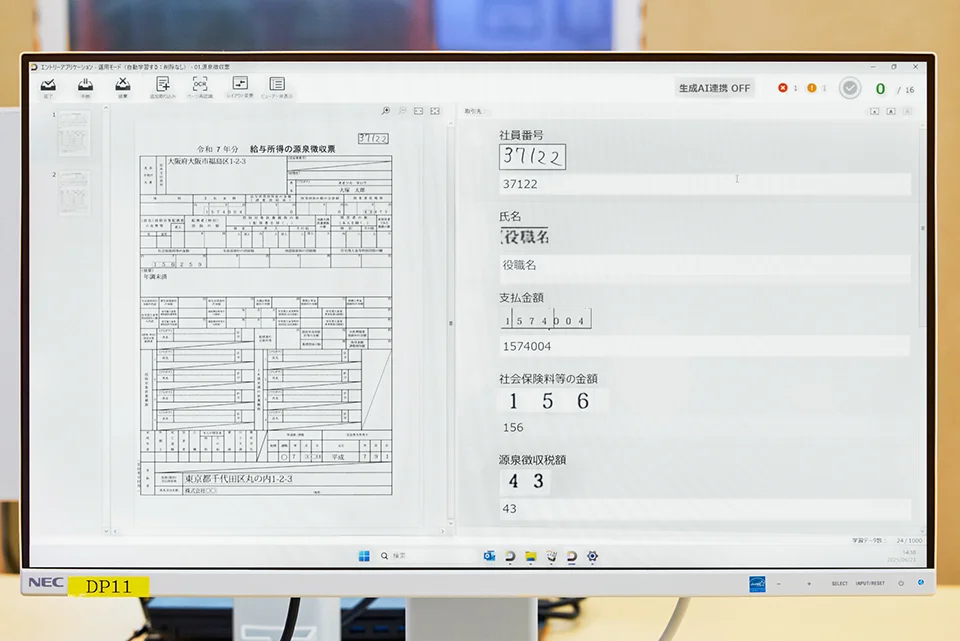

山崎さん 届いた紙の源泉徴収票は複合機でスキャンしてPDF化し、そのあと「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」で読み取っています。読み取る項目は、氏名、支払金額、源泉徴収税額など年末調整に必要な項目だけです。

読み取った内容はほぼ正確ですが、企業によってレイアウトが異なるため、読み取り位置がどうしてもずれる場合がありますので、DynaEyeの画面上で読み取り位置を修正したり、数字に間違いがあれば訂正したりしています。

読み取り内容のチェック・修正が終わったらデータをCSVで出力し、給与計算システムに取り込むための形式に加工後、給与計算システムに取り込んでいます。

源泉徴収票はエントリーアプリケーションを使用します。エントリーアプリケーションは、企業によってレイアウトが異なる帳票を柔軟に読み取ります。

読み取った内容のチェックはどのようにされているのですか。

山崎さん これまでは手入力だったので入力担当者と課内の他者によるダブルチェックを行っていました。「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」の導入後は、手入力していた作業をAI-OCRが代わりに読み取り・出力してくれるため、1名でデータの作成からチェックまでを担当する形になりました。

課題となっていた他者へのチェック依頼が不要になったのですね。

山崎さん はい、そうです。

スキャンした後の紙の源泉徴収票ですが、こちらは紙とデータのどちらで保管されているのでしょうか。

山崎さん 紙で届く源泉徴収票の方が多いこともあり、紙を保管しています。年末調整に関わる書類ですので、法で定められている7年間、今までどおりファイリングして保管し、複合機でスキャン(データ化)したPDFファイルはOCR後に破棄しています。

導入が2025年3月ですので、AI-OCRを活用した「源泉徴収票」の入力作業が本格的に始まるのはこれからだと思います。現段階で想定されている導入の効果についてお聞かせください(取材は2025年6月に行いました)。

山崎さん 導入による一番の効果は、作業の効率化と省人化です。これまでは入力作業を1名が行い、ダブルチェックは役職者2名に分担して依頼していました。ですので、「源泉徴収票」の入力・チェック作業を3名で行っていたことになります。これが、「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」の導入によって、入力からチェック・システム登録までの作業を1名で行えるようになります。

入力作業を含めた年間の作業時間としても、トータルで65時間ほどかかっていたものが約15時間に短縮されるので、年間で50時間ほどの業務短縮を見込んでいます。

画面上で読み取り結果を確認・修正します。画像と比較しながらチェックできるので目線の移動が少なく効率的です。

これまでチェックを担当されていた方のチェック作業が不要になったということで、その時間を別の作業に使えるようになるなどの効果もありますか。

山崎さん チェック作業は私より上の役職の方に依頼しており、依頼時期は11月、12月です。今年はチェックをお願いしないとなると、その方は別の業務に、より多くの時間をかけられることになり、業務負担の軽減と企業の生産性向上につながると考えています。

単純作業ともいえるチェック作業にかけていた時間を有効に活用できるということですね。その他にも、導入前には想定していなかったメリットがあれば教えてください。

山崎さん 紙の書類をデータ化することで、紙が手元になくても作業できるようになります。これまでは紙を使うために出社していましたが、紙をPDF化する作業以外は在宅勤務でも作業できるようになります。この点もメリットだと思います。

大塚商会のショールームでの在宅勤務イメージ。

■利子補給通知書の入力業務の改善について

次に、財形の利子補給通知書の入力業務についておうかがいします。源泉徴収票と同じく、利子補給通知書の金額などの情報を給与計算システムに入力する目的を教えてください。

山崎さん 福利厚生の一環として財形貯蓄をしている社員に対し、半年に一度、利子補給を行います。この利子補給の金額は給与扱いになるため給与課税する必要があるので、利子補給額を給与計算システムに取り込みます。財形の利子補給通知書は、銀行から専用の用紙で送られてきます。

紙の利子補給通知書は、何行の銀行からどれくらいの頻度で届くのでしょうか。

山崎さん 紙の利子補給通知書は、3行の銀行から春と秋の年に2回、年間150枚ほど届きます。

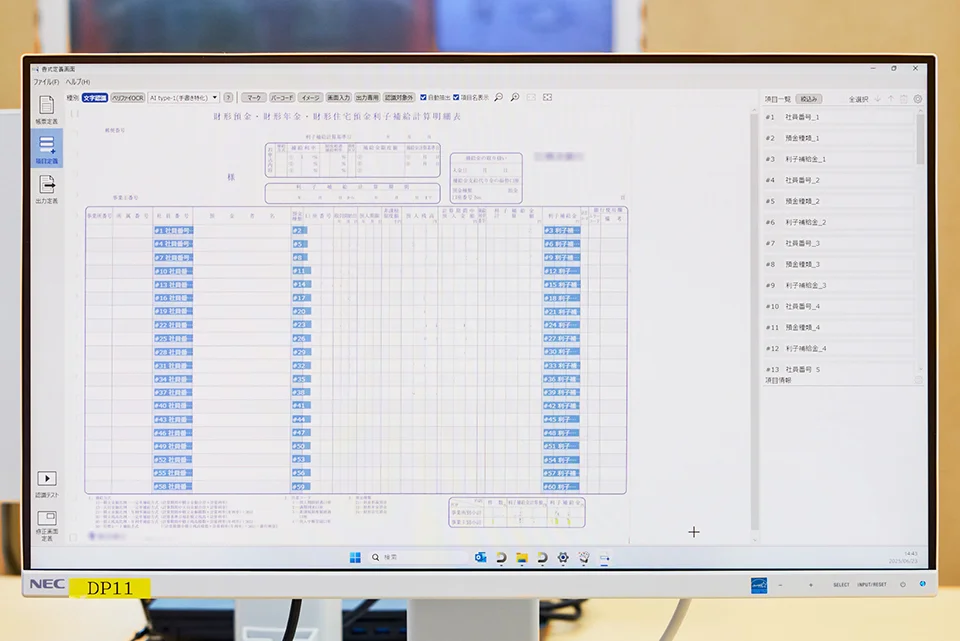

3行から届く、それぞれの利子補給通知書のサンプル。銀行ごとにレイアウトが固定の定型帳票です。

紙の利子補給通知書の情報を給与計算システムに取り込む、AI-OCRを導入する前の流れと課題を教えてください。

山崎さん 導入前は、銀行から利子補給通知書が届いたら、利子補給の金額や社員番号の情報をExcelに手入力し、課内でダブルチェックをして給与システムに取り込んでいました。

課題としては、手入力作業に時間がかかることと、月の中旬は業務が集中するのですがその時期にチェックを依頼しなければならないことでした。

次にAI-OCR導入後の流れをお聞かせください。

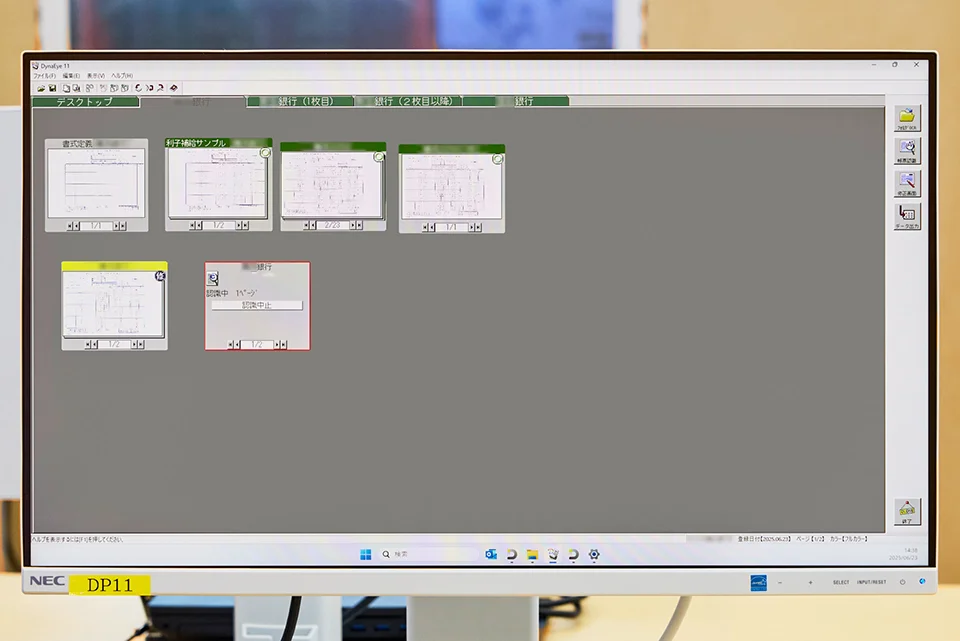

山崎さん 届いた紙の利子補給通知書は複合機でスキャンしてPDF化し、そのあと「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」で読み取ります。利子補給通知書は、銀行ごとにレイアウトが固定の定型帳票で、読み取る場所の修正なども不要ですので、そのままCSVに出力します。その後のチェック方法は源泉徴収票と異なり、データと紙の利子補給通知書の情報を照らし合わせて行い、取り込み用のデータを作成しています。

標準アプリケーションの書式定義画面です。利子補給通知書はレイアウトが固定なので標準アプリケーションを使用します。

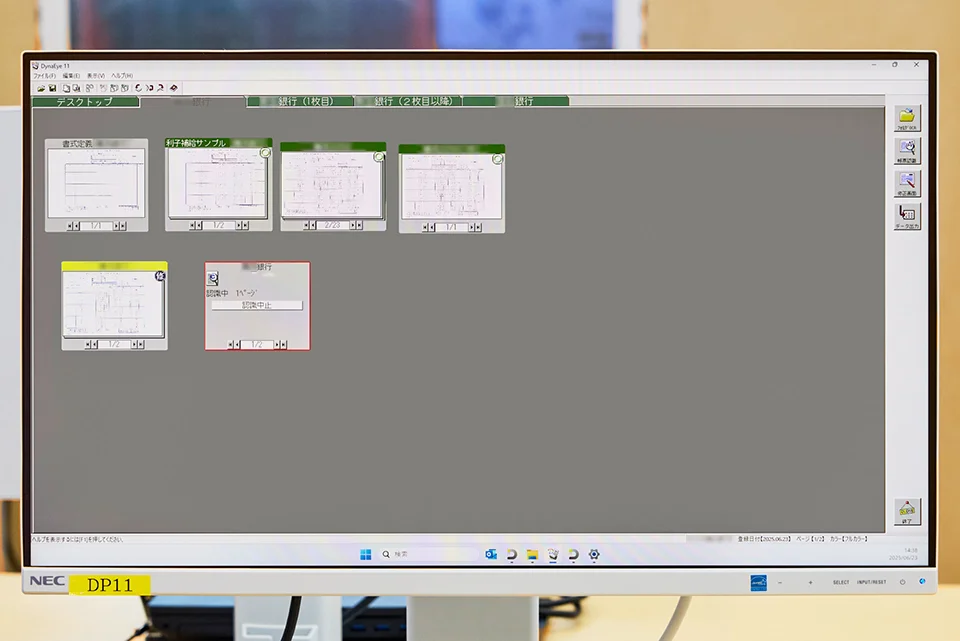

スキャンした利子補給通知書を「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」で読み取り中の画面。進行状況を確認できます。

チェック方法以外の流れは源泉徴収票の場合と同じで、こちらもダブルチェックが不要になり、課題だったチェックの依頼をする必要がなくなったということでよろしいでしょうか。

山崎さん はい。流れは同じになります。ダブルチェックは行わない形になりました。

紙の利子補給通知書の保管は、源泉徴収票と同じく7年間保管されているのでしょうか。

山崎さん 利子補給通知書自体に保管義務はなく、会社として控えを取っていますが保管期間は特に定められていないので、紙のまま5年ほど保管しています。

こちらも現段階で想定されている導入の効果についてお聞かせください。

山崎さん 作業人数が2名から1名に半減しました。作業時間も、年間で35時間かかっていたところが10時間ほどで対応できるようになり、25時間ほどの業務短縮を見込んでいます。

また、源泉徴収票の業務と同様に、在宅勤務でも対応が可能になったこともメリットだと思っています。

AI-OCRを活用した運用の流れや効果について詳しくお話いただき、ありがとうございました。次に、「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」を導入いただいた背景についておうかがいします。

3. オンプレミス型で、定型帳票と準定型帳票に対応できることが「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」導入の決め手

「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」は、大塚商会様でも販売していただいていると思いますが、今回はどのような経緯で導入されたのでしょうか。最初からAI-OCRの導入を検討されていたのですか。

山崎さん いえ、最初はRPAの利用を考えていました。そのことを社内の営業支援担当部署であるデジタルドキュメント課に相談したところ、RPAよりもOCRの技術を導入することで紙の情報をスムーズにデータ化できるのではないかというアドバイスをいただきました。

その後、弊社内で販売している商材の中からOCRソフトを探そうと考えていたところ、デジタルドキュメント課から「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」を紹介いただきました。

他社のソフトとも比較したとうかがっていますが、「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」の導入を決めたポイントはございますか。

山崎さん 人事総務部は個人情報を多く扱う部署で、OCRを利用したいデータにも個人情報が含まれるため、オンプレミス型が良いと思っていたので、そこがポイントになりました。

また、今回の導入では、身近なところにある少ない枚数の紙書類に対するちょっとした業務をOCRによって効率化することが目的でしたので、「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」は年間6,000ページまでの読み取りであれば低コストで利用でき、やりたいこととマッチしており魅力的でした。

「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」は、レイアウトが固定の定型帳票とレイアウトが異なる準定型帳票の両方に対応できますが、その点もご採用のポイントになりましたか?

山崎さん はい。今回、財形の利子補給通知書は定型帳票でしたが、源泉徴収票は読み取る項目はほぼ同じでもサイズ感が異なる準定型帳票でしたので、両方に対応できる点も導入の決め手になりました。

「6,000ページという上限まで利用できるLite版は、スモールスタートにマッチしていて魅力的でした。」と話す山崎さん。

導入前に無償評価版を使用されたとお聞きしました。

山崎さん はい。導入を検討しているときに、無償評価版をインストールしました。実データでの事前検証の際に、PFUがサポートしてくれたおかげで導入後の運用をイメージでき、安心して導入できると感じました。

無償評価版を使用した際の感想をお聞かせください。

山崎さん どれくらいの読み取り精度なのだろうというところから入ったのですが、想像していたよりも読み取りが早く、正確なデータが出力されたので驚きました。

インストールやOCRの定義はどなたが担当されたのでしょうか。OCRの定義設定は難しくなかったですか。

山崎さん PCへのインストール作業は私が行いました。OCRの定義は、評価版利用期間にPFUのご担当者にサポートいただきました。その定義をもとに私の方で少し変更を加えて現在の定義設定にしました。最初は初めての操作で戸惑うこともあったのですが、製品のマニュアルがわかりやすかったので読むだけで設定できました。

最後に今後の展望や将来的に進めていきたいことなどがあればお聞かせください。

山崎さん そうですね、他にもまだ手入力している作業は残っているので、そういったところで積極的にAI-OCRを活用していきたいと思います。

時間がかかる手入力の作業を減らして、それ以外の業務で時間を有効に使えるようにして給与課全体の業務効率化を図りたいと考えています。

本日は詳しくお聞かせくださり、ありがとうございました。「DynaEye 11 Entry Lite AI-OCR」が大塚商会様における給与計算業務の効率化に貢献できましたことを、嬉しく思います。

※Excelは、マイクロソフトグループの企業の商標です。