| 2025.10.8 |

アイサンコンピュータサービス株式会社

OCR専用機を汎用イメージスキャナーとAI-OCRに置き換え、製造業の伝票入力を効率化

「fi-8190」の給紙性能と「DynaEye 11」の「ベリファイOCR」機能を活用し、作業時間を短縮

左から、山田浩司さん、大久保俊子さん、廣瀬浩一さん。

アイサンコンピュータサービス株式会社(愛知県大府市)では、親会社の愛三工業株式会社 から受託している伝票のデータエントリー業務において、旧来のOCR専用システムを「RICOH fi Series」(以下、fiシリーズ)と「DynaEye」に置き換え、運用を開始しています。リプレースの結果は良好で、「fi-8190」の高い給紙性能と「DynaEye 11」の「ベリファイOCR」機能によってOCR作業が効率化し時短に成功したほか、これまでスキャンできずに手入力していた帳票のOCR化も実現の見込みが立っています。同社を訪ね、現在のフローや新旧の比較など、詳しいお話をうかがいました。

アイサンコンピュータサービス株式会社

業種:IT

主要な事業:システム受託開発、パッケージソフト導入・販売、インフラ構築・IT機器販売、ITサポートサービス

- 課題

- 長らく使用していたOCR専用システムの保守終了を受け、新しいシステムが必要になった。また旧来のシステムでは処理できなかった帳票のOCR化も望まれていた。

- 解決法

- システムインテグレーターの紹介を受け、A4高速スキャナー「fi-8190」とAI-OCRソフトウェア「DynaEye 11」を導入。

- 効果

- 「fi-8190」の給紙性能と「DynaEye 11」の「ベリファイOCR」機能によりOCR処理の高速化と効率化が実現し、月約8時間の時短に成功。課題だった帳票のOCR化も実現の目処が立ち、 月約25時間の削減が見込まれている。

1. 旧来のシステムをPFU製品に置き換え、OCR処理の代替と長年の課題解決を狙う

アイサンコンピュータサービス株式会社 エンタープライズシステムチーム リーダーの山田浩司さん、エンタープライズシステムチーム コアシステムユニット 担当員の廣瀬浩一さん、パンチャーの 大久保俊子さんにうかがいます。はじめにアイサンコンピュータサービスの成り立ちと事業内容を教えてください。

廣瀬さん 当社は親会社である愛三工業株式会社(以下、愛三工業) の電算部門が1984年に独立して設立されたシステム開発会社で、自動車関連製造業のお客様を対象に、設計管理システムや生産管理システムの受託開発、パッケージの生産管理システム「ACSEEDⓇ (アクシード)」の販売および導入支援サービス、インフラ提案構築などを展開しています。

愛三工業はトヨタ自動車関連の自動車部品メーカーとして知られています。アイサンコンピュータサービスの顧客もトヨタ自動車関連企業が多いのでしょうか。

山田さん 当社のお客様は基本的にトヨタ自動車のサプライチェーン上にある企業です。我々エンタープライズシステムチームが販売する「ACSEEDⓇ」もそうしたお客様を対象に開発した生産管理システムで、自動車業界特有の「見込み生産」に対応している点が特長です。「ACSEEDⓇ」は愛三工業の基幹システムでもあります。

エンタープライズシステムチーム リーダーの山田浩司さん。

エンタープライズシステムチーム コアシステムユニット 担当員の廣瀬浩一さん。

パンチャーの大久保俊子さん。

このたびアイサンコンピュータサービスでは、長年使用してきたOCRシステムをPFUのA4高速スキャナー「fi-8190」とAI-OCRソフトウェア「DynaEye 11」に置き換え、2025年4月から運用を開始されました。どのような業務にお使いでしょうか。

廣瀬さん 当社が親会社の愛三工業から受託しているデータエントリーです。愛三工業が仕入先様から受領する各種伝票の内容を基幹システムの「ACSEEDⓇ」に入力する業務で、当社が30年以上にわたって行っているものです。

データエントリーの道筋は、OCR処理による自動入力と、パンチャーによる手入力の2つに大別されます。私自身はSEとして愛三工業の基幹システムも見ていることから、パンチャーの大久保とともに当業務を担当しています。

大久保さんはOCR処理と手入力の両方をなさっているのでしょうか。

大久保さん そうですね、OCR処理か手入力のどちらかで、すべての伝票をデータエントリーします。

OCRシステムを「fi-8190」と「DynaEye 11」にリプレースされた背景をお聞かせください。

廣瀬さん 旧システムはOCR専用スキャナーとOCRソフトウェアから成る高性能なものでしたが、メーカーがOCR事業を縮小することになったため、代替的な更改案が提示されました。しかし大きな更改費用がかかる上に、当社の役員から改善を指示されていた業務上の問題が解決できないことがわかったので、システムインテグレーターの紹介を受けてPFUの業務用イメージスキャナーとAI-OCRソフトウェアにリプレースすることにしました。

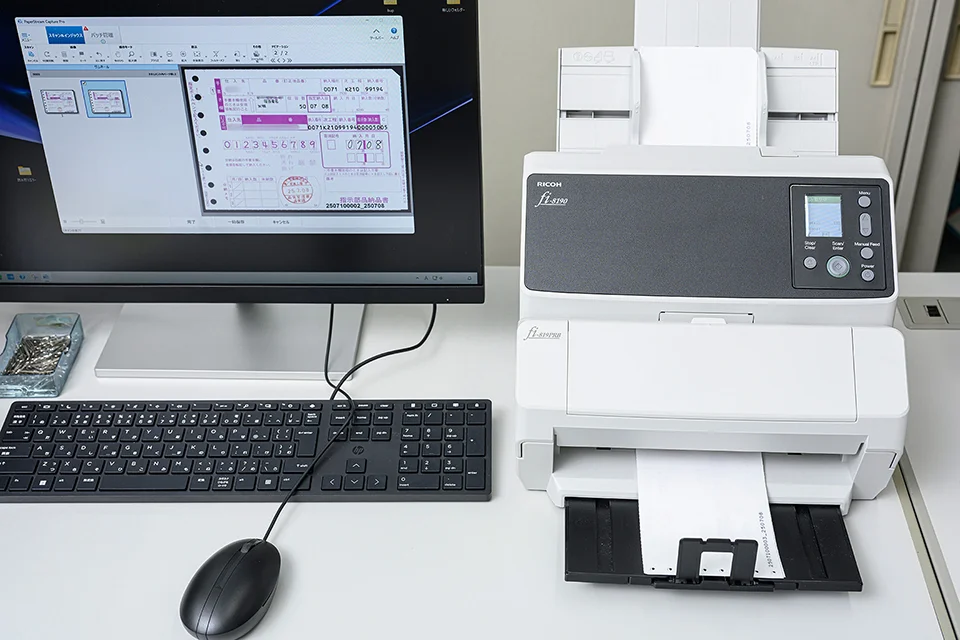

アイサンコンピュータサービスではA4高速スキャナー「fi-8190」(右)とAI-OCRソフトウェア「DynaEye 11」(左PC画面)を導入しました。「fi-8190」の台数は予備機を含めて2台です。また「fi-8190」に裏面インプリンタ「FI-819PRB」をセットして使用しています。

どのような問題の解決に悩まれていたのでしょうか。

廣瀬さん 当社としては現在パンチャーが手入力している伝票もOCR処理に移行させたかったのですが、手入力の対象となる帳票は4枚綴りのうちの1枚で非常に薄く、従来のOCR専用スキャナーでは紙詰まりが発生するためスキャンできなかったのです。これが解決しないのであれば更改の意義が薄れます。

山田さん 手入力からOCRへの移行は、当社にとって非常に重要な課題です。というのも全国的な労働人口の減少を受け、パンチャーを務めてくださる人材の確保が非常に難しくなっているからです。特に若い世代ではパンチャーという職種に就く方の数が激減しています。業務が存在するのに人がいないという苦境を脱するためには、OCRによる機械化・自動化が欠かせません。

現在は大久保さんがお一人で手入力しているのでしょうか。

大久保さん 今は私ともう一人でエントリーしています。まずどちらかが入力して、次にもう一人が同じものを入力して、その2回の入力内容に相違があったらエントリーシステムが音を鳴らして知らせてくれるので、もう一度交代して入力します。

そこまで念を入れてなさるのですね。

大久保さん 人間がすることなので、意外な間違いがけっこう発生するんですよ。

山田さん そういう業務ですから、伝票が多い月末や月初にはエントリーが深夜までかかることもあり、会社として解決しなければならない問題になっていました。それもあって手入力分のOCR化が望まれたところにシステム更改の話が持ち上がり、PFU製品を選択する方向に話が進みました。

手入力からOCRへの移行はすでに始まっているのでしょうか。

廣瀬さん 現在(※)はテスト段階のため、データエントリーは従来どおり、OCR処理と手入力の2系統に分かれたままです。ただ「fi-8190」ならば手入力分の薄い伝票も紙詰まりを起こさずにスキャンできることを確認済みです。今後はOCRへの移行と、並行して電子取引も推進し、2年後には手入力を完全に廃止する方針です。

※2025年7月の取材時点

2. 「DynaEye 11」の「ベリファイOCR」機能が効果を発揮、OCR処理が効率化

ここからは廣瀬さんと大久保さんに「fi-8190」と「DynaEye 11」によるOCR処理の具体的なフローをうかがいます。はじめにOCR処理の対象となる帳票がどのようなものか教えてください。

廣瀬さん OCR処理する帳票は「かんばん部品納品書」「指示部品納品書」「副資材納品書」の3種類です。いずれも旧システムでのスキャンに対応するようハガキ程度の厚さの紙に印刷された、愛三工業グループ共通の伝票です。用紙はあらかじめ親会社から各仕入先様にお渡ししています。

どのくらいの大きさなのでしょう。

廣瀬さん 未使用の状態では納品書と受領書が一体になっているため横長ですが、親会社が受け取るのはミシン目で切り取られた納品書部分で、かんばん部品納品書と指示部品納品書が縦10.1cm×横13.9cm、副資材納品書が縦10.1cm×横15.2cmのカード状です。これを「fi-8190」でスキャンし、生成したPDFのイメージデータを「DynaEye 11」で読み取ります。

読み取る文字は活字でしょうか、手書き文字でしょうか。

廣瀬さん 仕入先様別・物品別に機械印字してある活字の英字・数字と、仕入先様が納入時に手書きする日付や数量の数字、両方を読み取ります。

OCRで読み取る3種類の伝票(上から指示部品納品書、かんばん部品納品書、副資材納品書)。いずれもサイズと厚さが官製ハガキに近い帳票です。

参考まで、各伝票がどのような取引に対応しているのかを教えてください。かんばん部品納品書の「かんばん」は、トヨタ自動車独自の生産管理方式として世界的に知られている「かんばん方式」 に関係するのでしょうか。

廣瀬さん そのとおりです。 かんばん部品納品書はトヨタ自動車の工場やサプライチェーンに適用されている「かんばん方式」の 伝票で、前月の発注・生産・出荷の記録に基づく次月分の仕入数を仕入先様にお知らせし、納品を依頼するというものです。

一方、指示部品納品書は、定期的に回っているかんばん部品では数量が足りないときに随時発注するための伝票です。増産・減産は経済の状況や国際情勢などの影響によってどうしても発生するので、この伝票で対応します。

3番目の副資材納品書は、親会社の工場で使用する資材、たとえば工具や軍手といったものを発注するための伝票です。

いずれも愛三工業から仕入先に、どの取引に該当するのかを知らせて発注をかけ、仕入先は指定の伝票で納品するのですね。それぞれ枚数はどのくらいになるのでしょうか。

廣瀬さん 2024年度の実績は次のとおりです。

かんばん部品納品書: 約1万3000枚/年(約1,100枚/月)

指示部品納品書 : 約7,000枚/年(約600枚/月)

副資材納品書 : 約1万8000枚/年(約1,500枚/月)

伝票はどのくらいの頻度でアイサンコンピュータサービスに届くのでしょうか。

大久保さん 親会社が近くにあるので、一日に2回、こちらから受け取りに出向きます。

愛三工業に毎日出向き、専用のバッグに入った伝票を受け取ります。

受け取った伝票のうち、かんばん部品納品書・指示部品納品書・副資材納品書の3種類を「fi-8190」でスキャンするのですね。

廣瀬さん そうです。全体の流れは下記のとおりです。

〈OCR処理の流れ〉

帳票受け取り→内容確認・件数チェック→受付登録(受付ナンバー取得)→「fi-8190」でのスキャンと「DynaEye 11」での読み取り(受付ナンバー付与)→基幹システム(ACSEEDⓇ)にデータ連携

件数チェックと受付登録は、伝票枚数とエントリー後のデータ数が合致しているかどうかがわかるよう、伝票の枚数をあらかじめシステムに登録する作業です。

OCR処理分は伝票の種別ごとにスキャンするのでしょうか。

大久保さん そうですね。チェックと登録が終わった束から「fi-8190」に流していきます。

「fi-8190」に対する評価をお聞かせください。

大久保さん 3種類のカード状帳票に関しては紙詰まりがまったくありません。今のところ発生件数ゼロ です。

廣瀬さん スキャンのスピードも速く、以前のスキャナーが乗用車だとすると「fi-8190」はF1マシンのように感じられます。紙詰まりがないことと併せて、PFUのスキャナーは給紙性能が段違いに高いですね。

「fi-8190」は毎分90枚・180面をスキャンするA4高速スキャナーです。本体がコンパクトで、裏面インプリンタと組み合わせてもさほど広い場所を必要としません。

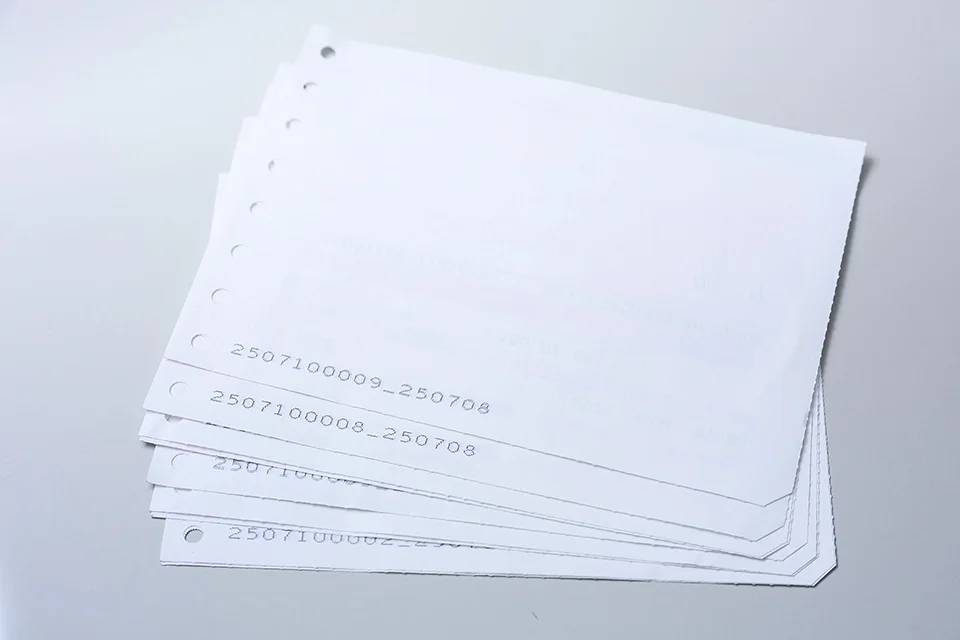

裏面インプリンタを活用すると、スキャンした帳票に通番を印字できます。通番は「DynaEye」で出力するCSVにも連携され、帳票とデータの管理に役立ちます。

続いて「DynaEye 11」での読み取りについてうかがいます。読み取る項目は機械印字された英字・数字と、仕入先が手書きした数字とのことでした。認識精度はいかがでしょうか。

大久保さん 読み取り結果はほぼ合っています。これでよいかどうか確認を促す赤文字がよく表示されますが、確認してみると正しく読み取れている場合がほとんどです。

従来のOCRエンジンとAI-OCRエンジンの2つがそれぞれ文字を読み取り、自動で突合して不一致になった箇所だけを効率的に確認できる「ベリファイOCR」機能によるものですね。

廣瀬さん 「ベリファイOCR」は他社製品にない機能で、システムインテグレーターから「DynaEye 11」の紹介を受けた時点で興味を抱きました。実際に運用してみると、オペレーターは赤文字で表示された箇所だけを確認すればよく、修正も帳票イメージを同一画面上で見ながら行えるため、作業効率が上がっていると思います。

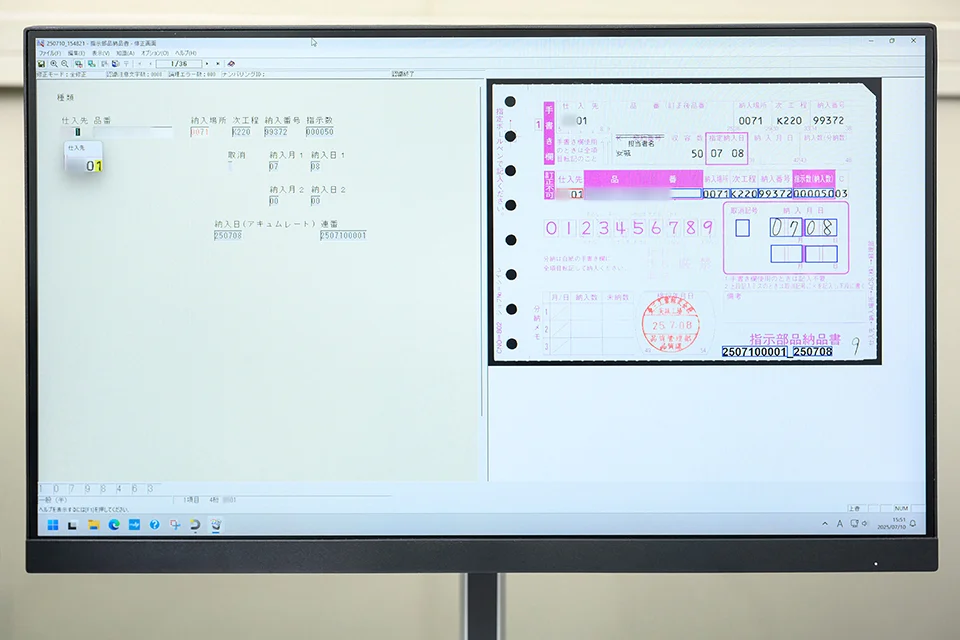

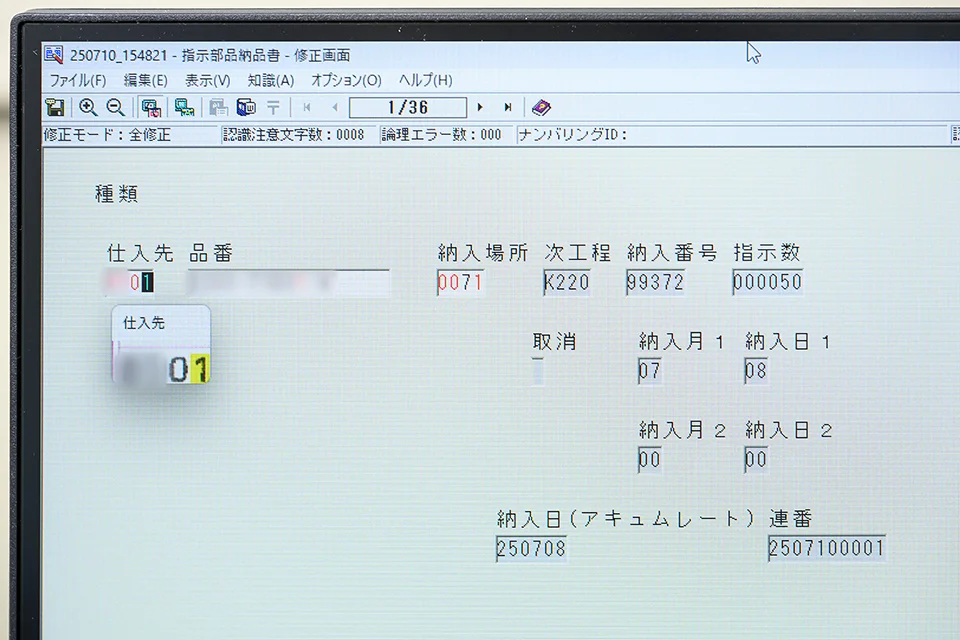

「DynaEye 11」の読み取り結果確認画面。イメージデータと照合しながら確認と修正ができます。

「ベリファイOCR」機能では、要確認と判断された文字が赤で表示されます。確認不要の項目は背景がグレーになり、確認をスキップすることもできます。

活字と手書き文字、どちらの認識率が高いでしょうか。

廣瀬さん 意外なことに手書き文字のほうが高いようです。機械印字した活字が、伝票に印刷された枠線ぎりぎりの大きさであることが影響していると考えられます。枠線はロットによって印刷の濃度が異なっており、濃い枠線が文字に干渉したときなどに文字として認識されるケースが発生します。

大久保さん スキャンした伝票の画像がすごく鮮明だし、OCRの性能も高いので、枠線を「1」と認識するようなことも起こるんだろうなと思います。あと、紙がすごく古くて日焼けしている伝票も読み取りにくい場合がありますね。

廣瀬さん そうした伝票由来の読み取りエラーをできるだけ排除するために、枠線や紙の色を写りにくくする「DynaEye 11」の「拡張ドロップアウトカラー」機能を活用しています。ここは運用にあたって最も工夫したところです。

「DynaEye 11」によるCSVの出力後、自動で「ACSEEDⓇ」に連携するのでしょうか。

廣瀬さん 「ACSEEDⓇ」はJISコードなので、それに対応するよう文字コードを変換してから連携させています。以前のOCR専用システムでも同じ運用をしていました。

今回のリプレースにより、実際の操作やフローがどのように変わりましたか。

廣瀬さん たとえば、以前のシステムでは帳票の束を読み取ったテキストデータが常に同一のファイル名で保存される仕様だったので、データが上書きされないよう、生成したデータにリネームと変換処理を施して「ACSEEDⓇ」に連携させてから次の束のスキャンと読み取りを行っていました。そのため作業の流れを一度止めていましたが、現在はその必要がなくなりました。

また、以前のスキャナーはダブルスタッカーを装備しており、読み取れなかった帳票や向きを間違えてセットした帳票はエラー用のスタッカーに排出されるので、その帳票を見て修正したり、向きを直して再スキャンしたりしていました。この仕分けは便利でしたが、リプレース後は「DynaEye 11」の画面上でエラーの確認・修正が完結するようになり、作業がよりシンプル化されました。

以前のシステムは帳票1枚をスキャンするたびにソフトウェアが読み取り、エラーが出たらスキャナー側にフィードバックする方式だったのですね。

廣瀬さん そうです。スキャナーとソフトウェアが一体化していて、常にスキャンと読み取りが同時進行するため、あまり速くスキャンできないという難点がありました。冒頭で触れたようにOCRの性能自体は高く、ダブルスタッカーも優れた仕組みですが、当社の業務には汎用性の高いPFU製品がマッチするようです。

大久保さん 以前は何かあったらその都度対応する感じでした。長いことそうしてきたので、新しくなってしばらくの間は戸惑いもありましたけど、今は慣れたのでダブルスタッカーよりこっちのほうがいいなと思います。あと、以前は画像が見にくい場合があり、エラーが出ていなくても心配になって紙の原本と照合することもありました。今は画像がすごく鮮明で信用できるから、そういうことはなくなりました。

廣瀬さん 「fi-8190」と「DynaEye11」の組み合わせでは、スキャンとOCR処理がはっきり分かれているのがよいですね。それぞれが高速で稼働して得られた読み取り結果を画面上で確認・修正すればよいので、作業時間は短くなっています。「fi-8190」で生成したPDFを独立したデータとして保存・閲覧できるのも、何かを確認したいときに紙帳票を探す手間が省けるという点でメリットがあります。汎用製品の組み合わせにより、専用システムに勝るとも劣らない結果を得られるとわかったのは収穫といえます。

3. 月約8時間の時短に成功したほか、手入力のOCR化で月約25時間の削減も見込む

現在OCR化をテスト中の、手入力分伝票の概要をうかがいます。どのような内容で、何枚になるのでしょう。

廣瀬さん 材料仕入、部品・材料支給、出荷情報といった各種の伝票があり、総数は年間7万枚に及びます。そのほとんどが複写式で、当社にやって来る時点では非常に薄いペラペラの帳票になっています。これらを「ACSEEDⓇ 」に連携するまでの流れは次の通りです。

〈手入力の流れ〉

帳票受け取り→内容確認・件数チェック→受付登録(受付ナンバー取得)→パンチ(データエントリーシステムを使用)→基幹システム(ACSEEDⓇ)にデータ連携

年間7万枚もの帳票をお二人で手入力されているのですね。OCRへの移行を控え、スキャンのテストでは薄い伝票も紙詰まりゼロに近い成績で給紙できているでしょうか。

廣瀬さん 伝票には綴じるための穴があいており、そちらを先に差し込むと引っかかることがありますが、逆向きにすると紙詰まりはほとんど起こらないようです。

「fi-8190」と「DynaEye 11」の導入による時間短縮やコスト削減などの効果を、もし数字で表せたら教えてください。

廣瀬さん 当社で試算した結果は次の通りです。なおOCRと手入力、それぞれの月間処理枚数は見込みです。また手入力分については、現状のパンチャー2名体制を2年後までに1名にする予定です。

| 作業1 | 作業2 | 作業3 | 所要時間 | |

| 旧システム |

スキャニング&OCR認識 |

抜き取りベリファイ |

メディアコンバート |

|

| PFU製品 |

スキャニング(fi-8190) |

OCR(DynaEye 11) |

メディアコンバート |

|

| 時短見込み | 7.6時間/月 | |||

| 作業1 | 作業2 | 作業3 | 所要時間 | |

|

現状の |

3回のパンチ入力作業 |

― |

メディアコンバート |

|

| PFU製品 |

スキャニング(fi-8190) |

OCR(DynaEye 11) |

メディアコンバート |

|

| 時短見込み | 25.2時間/月 | |||

「fi-8190」と「DynaEye 11」を導入された決め手を改めて教えてください。

廣瀬さん 紹介を受けてから「fi-8190」のデモ機と「DynaEye 11」の無償評価版を試用させてもらいました。その結果、「fi-8190」は紙の厚さの違いを問わずにスキャンできる給紙性能と、以前のOCR専用スキャナーに比べるとかなり小型・軽量であることにも魅力を感じ、導入を決めました。

「DynaEye 11」導入の決め手になったのは、やはり「ベリファイOCR」機能です。期待したとおり、実際にカード状伝票のOCR処理では作業が従来よりもスムーズになりました。

また、「DynaEye 11」がオンプレミス型のAI-OCRソフトウェアだったことも決め手の一つです。セキュリティの観点からクラウド型を候補から外し、オンプレミス型で画期的な機能を持つソフトウェアを探していたので、「DynaEye 11」はうってつけの製品でした。

「fi-8190」と「DynaEye 11」の使い勝手についての感想をお聞かせください。

廣瀬さん 「fi-8190」はすでに述べた高い給紙性能とスキャンスピードのほか、タッチパネルがシンプルで直感的に操作できるのもよいですね。

「DynaEye 11」のインストール・設定・書式定義は、一部にPFUとシステムインテグレーターのサポートを得ながら私が行い、前述の「ドロップアウトカラー」機能の設定に時間をかけたほかは、特に苦労もなく完了しました。

驚いたのは、マニュアルも読まずに感覚で設定したにもかかわらず、CSV出力までが正しくできたことです。さすがに認識精度を上げるための調整はマニュアルを見て実際に動かしながら行いましたが、直感的にできる部分も多く、個人的には触りやすいソフトウェアだと感じています。定義画面と運用画面が分かれているのも、不要な定義変更のリスクが減るという点で好ましい設計です。

また「fi-8190」と「DynaEye 11」の連携全体で何よりも素晴らしいのは、「PaperStream Capture」と「DynaEye 11」の設定を調整することで認識精度を格段に上げられる点です。

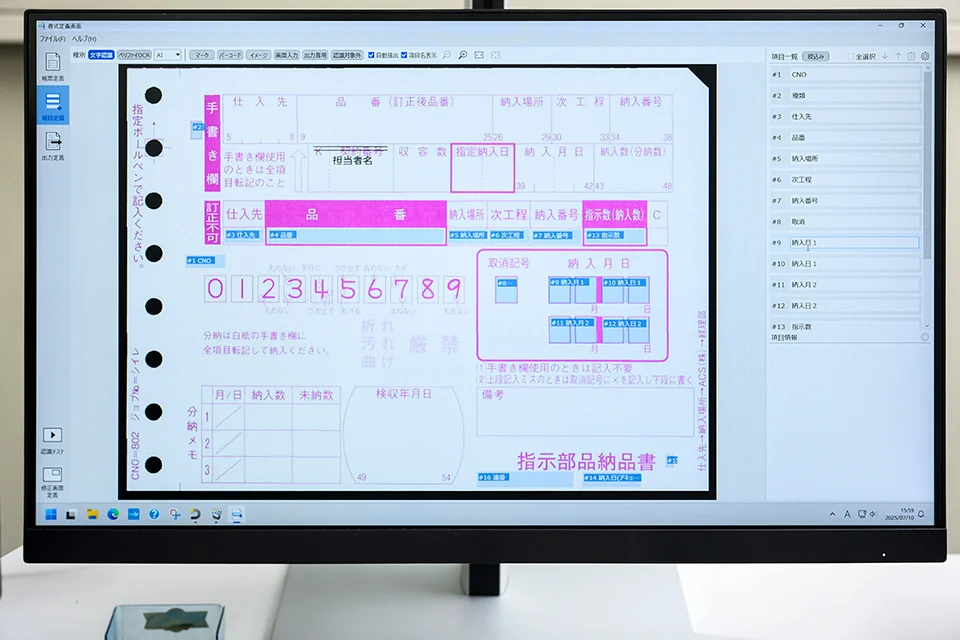

「DynaEye 11」の書式定義画面。シンプルな操作で直感的に読み取り箇所を指定できます。

終わりに総評をいただけますか。

廣瀬さん OCR専用システムを汎用製品の組み合わせに置き換えることで、最新のAI-OCR技術を導入する際のハードルは下がると実感しました。導入コストも、当社の場合は旧システムの更改に比べて100万円程度の軽減に成功しています。OCR専用システムの保守終了などに対応するための方策として、選択肢の一つになり得ると思います。