| 2025.4.10 |

紙の管理から脱却!健康診断結果をデジタル化する理由とその効果

健康診断の結果をどのように管理していますか?

多くの健診センター、企業、医療機関、そして健康保険組合では、いまだに紙の台帳やファイルで健診データを保管しているケースが少なくありません。しかし、紙の管理には多くの課題があり、これらの課題を解決する手段として、電子化が注目されています。

この記事では、健康診断結果(健診結果)を紙のままで管理することによる問題点とそれを解決する電子化のメリット・方法を紹介します。

なお、1章の内容については日本人間ドック健診協会の監修を受けています。

1. 健康診断結果を管理・活用する際の問題点

健康診断が実施されると、受診者ごとの結果が健診センターや医療施設で記録されます。この記録は、「健康診断結果(健診結果)」として紙または電子データで健康保険組合や企業に提供されます。健康保険組合では加盟企業や加入者の健康診断結果を一元的に管理しますし、各企業では自社の従業員の健康診断結果を管理します。これらにより、健康診断結果の活用が可能になります。(*1)

ここでは、健診結果が届いてから企業が行うことの流れと管理・活用する際の問題点を簡単に説明します。

1-1. 健診結果が届いてからの流れ

健診結果が届いてから企業が行う一般的な流れは次のとおりです。(*1)

-

健診結果を受領する

従業員の自宅に届く場合は、コピーを提出してもらいます。 - 健診結果を従業員に通知する

- 異常があった従業員に再検査を促す

- 労働基準監督署に健康診断結果報告書を提出する(常時雇用する労働者が50人以上いる場合)

- 健診結果を保管する

- 従業員の健診結果を分析し、健康管理施策を立案・実施する

1-2. 健診結果を管理・活用する際の問題点

健診結果を紙のまま管理・活用していると、次のような問題が発生します。当たり前のことだと思われているかもしれませんが、これらを解決して効率化できたら良いと思いませんか?

- 分類・ファイリングして保管するため手間と時間がかかる

- 保管する書庫などのスペースが必要。保管コストがかかる

- 探しにくく、必要なときにすぐに取り出だせない

- 紛失や焼失のリスクがある

これらは、紙の健診結果をスキャンして電子化することで解決できます!

2. 健康診断結果の電子化がもたらすメリット

健診結果を電子化すると、紙の管理費用のコストダウン、および業務の効率化ができます。

2-1. 保管スペースを削減できる

定期健康診断結果の保管期間は5年間です。再検査の二次健康診断結果の保存は義務付けられていませんが、紙で保存する場合はかなりの量になり書庫や保管スペースが必要です。

健診結果は電子データでの保存も認められています。紙の健診結果を電子化して保存し、紙を廃棄することで保管スペースが不要になります。あわせて紙を保管するための管理作業や保管場所のコストも削減されます。

空いたスペースは他の業務で活用できるので、企業にとっては大きな魅力です。

2-2. 必要な情報をすぐに検索できる

多くの場合、紙の健診結果を保管する際は、探しやすさを考慮して分類・ラベリングしてからファイリングします。このように対応しても、大量の紙の中から人の手で情報を探すのは大変です。

電子化すると、PCやタブレット上で「氏名」や「患者番号」などのキーワードを入力するだけで必要な情報を瞬時に検索できます。産業医面談に必要な情報をすぐに表示したり、従業員の健康施策を検討する際に過去の健診結果を容易に表示したりできるので、業務効率が飛躍的に向上します。

さらに、共有サーバーに保存することで健診結果を共有できるので、関係者間の作業効率が向上したり、迅速に意思決定できたりします。

2-3. セキュリティが強化できる

電子化するとデータの閲覧権限を細かく設定したり、バックアップを容易に作成したりできるので、紙の管理と比べ情報漏洩やデータ消失のリスクを大幅に低減できます。

また、クラウドサービスを活用することで、遠隔地からデータにアクセスできる環境を構築することもできます。これにより、リモートワークやオンライン面談などが可能になります。

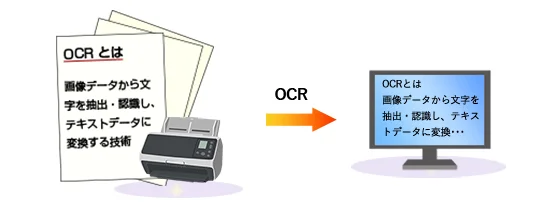

2-4. データに変換して活用できる

電子化した健診結果は、OCRを利用すればテキストデータに変換できるので、今まで行えていなかった分析や管理ができるようになります。これにより、従業員の健康管理施策の検討などに活用しやすくなります。

電子申請の原則義務化に伴うデータ化の必要性

- 2025年1月から、定期健康診断結果の報告を含む労働安全衛生関係の一部手続きにおいて、電子申請が原則義務化されました。電子申請が困難な場合は、経過措置として紙の「定期健康診断結果報告書」での提出も認められていますが、あくまでも一時的な措置です。電子申請に対応するためにも、健診結果をデータ化して管理・保管する必要性は高まっています。

- 「定期健康診断結果報告書」は、厚生労働省が提供する「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用し、表示される項目を順に入力するだけで作成できます。入力後、そのまま電子申請することも可能です。健診結果をデータ化するとデータが管理しやすくなり、入力項目に必要な集計が正確にかつ効率的に行えるようになります。

3. 健康診断結果を電子化する方法

ここでは、紙の健診結果をスキャンして電子化する方法をご紹介します。

電子化するには、主に2つの方法があります。

- 複合機のスキャン機能で電子化する。

- スキャン専用機(スキャナー)を利用して電子化する

おすすめの方法は、「スキャン専用機(スキャナー)の利用」です。スキャン専用機は、大量の紙の健診結果を高速に電子化できるだけでなく、スキャンに有用なさまざま機能が備わっています。

たとえば、健康保険組合では健診結果が複数の企業から送られてきます。その多種多様の健診結果を一括して電子化する際に上下の向きや傾きを自動的に補正したり、氏名やID、企業名などの文字情報をファイル名やフォルダー名に設定したりでき、管理作業が効率化できます。

なお、「複合機とスキャン専用機の違い」については、次の記事で詳しく説明しています。違いを知りたい方は、ご一読ください。

PFUでは、スキャン専用機である業務用イメージスキャナー「RICOH fi Series(fiシリーズ)」を販売しています。次にそのfiシリーズを活用した事例をご紹介します。

4. 導入事例

業務用イメージスキャナー「fiシリーズ」は健康診断だけでなく、さまざまな場面で利用されています。ここでは、医療機関での活用事例をご紹介します。その他の業種や業務での活用事例については、こちらでご紹介していますのでご覧ください。

4-1. 慶應義塾大学病院(電子カルテから診療記録の参照が可能になり、病院全体で情報共有がスムーズに)

日々発生する膨大な診療記録を電子化するため「fiシリーズ」を導入。紙の紹介状や同意書を電子化し、電子カルテと連携することで患者様の情報の一元管理を実現しました。紙書類はスキャンセンターで一括して電子化するほか、各部門でも適時に電子化しています。これにより、医師や看護師は診療記録に迅速にアクセスでき、病院全体での情報共有が向上しました。また、紙の診療記録をe-文書法に沿った電子データとして保存することで紙の診療記録を廃棄できるようになり、紙を原本保管していたときと比べて保管スペースがかなり減りました。

4-2. 医療法人社団 新長田眼科病院(事務作業効率化でスタッフを増員せずに医療業務の遂行を実現)

問診票や紹介状、お薬手帳などの紙書類をスキャンしてデータ化し、バーコードを使って電子カルテに自動保存するシステムを導入。「fiシリーズ」の高い給紙性能と画像補正機能により、スキャン前に行っていた書類をサイズ別・紙質別に仕分ける作業の手間が削減でき、受付での書類・保険証のスキャン作業の効率化と円滑化を実現しました。

5. 健康診断結果の電子化を試してみましょう!

今回は、健診結果や紙資料を電子化する方法やメリットについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

スキャナーを使った健診結果や紙資料の電子化を試してみたいと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

導入事例でご紹介した「fiシリーズ」は、無料で2週間お試しいただけます!実際に自社の紙書類をスキャンしてみてください。

また、業務用スキャナーって何ができるの?どんな特長があるの?と思われた方は、無料でダウンロードできる資料で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

紙資料の電子化は業務効率の向上だけでなく、組織全体のパフォーマンスを高めるための第一歩です。ぜひ、この機会に取り組んでみましょう!

*1: 日本人間ドック健診協会の監修を受けています。