| 2025.7.15 |

株式会社井田商店

納品書のイメージ画像をOCR処理し、ファイル名の付与とフォルダーへの仕分けを自動化

「PaperStream Capture Pro」の「帳票レイアウト識別」機能で電帳法「スキャナ保存制度」にらくらく対応

井田浩一さん(左)と四方夏希さん。井田商店本社前にて。

大阪府大阪市の株式会社井田商店はアルミやステンレスなど金属素材の卸を営む企業です。同社では、60に及ぶ仕入先から受け取る納品書などの紙書類を電子帳簿保存法(電帳法)の「スキャナ保存制度」に沿ってデータ化し保存する作業を効率化するため、「RICOH fi Series」(以下、fiシリーズ)と有償ソフトウェア「PaperStream Capture Pro」を導入しました。これらの活用により、多様な帳票を手早くイメージデータ化し、電帳法の検索要件を満たすファイル名付与とフォルダーへの仕分け保存を自動で行えるようになります。同社を訪ね、導入の背景と、今後どのような効率化が実現するのかを詳しくうかがいました。

株式会社井田商店

業種:流通

事業内容:非鉄金属、アルミニウム、ステンレス、エンジニアプラスチックの卸・寸法切り・小売り

- 課題

- 電帳法「スキャナ保存制度」への対応にあたり、仕入に必ず付随する納品書など、大量の紙書類のイメージデータ化と保存に手間と時間がかかっていた。

- 解決法

- A4コンパクトスキャナー「fi-800R」と、手書き文字のAI-OCRなど高度な機能が搭載された有償のイメージキャプチャリングソフトウェア「PaperStream Capture Pro」を導入。

- 効果

- 複合機から「fi-800R」への移行でスキャン作業の時短が即座に実現。また近々本格運用が始まる「PaperStream Capture Pro」により、イメージデータへのファイル名付与と仕分け保存が自動化され、「スキャナ保存」が最大限に効率化される見込み。

1. 手動でのリネームと保存の手間をなくすために「PaperStream Capture Pro」を導入し「スキャナ保存」を完全自動化

株式会社井田商店 代表取締役社長の井田浩一さんと、営業チームの一員で経理も担当されている四方(しかた)夏希さんにうかがいます。はじめに井田商店の成り立ちを教えてください。

井田さん 当社は私の祖父が1962年(昭和37年)に設立した、金属素材の卸を営む会社です。今でこそ当社ではアルミやステンレスなどの非鉄金属全般からエンジニアプラスチックまでを取り扱っていますが、創業当時は真鍮の丸棒を専門的に扱い、機械加工業のお客様に販売していたと聞いています。

高度経済成長期に創業して業績を伸ばされたのですね。ホームページを拝見すると、現在は金属素材を個人に小売りする事業も展開されています。こうした小口の販売はいつ、何をきっかけにして始められたのでしょうか。

井田さん 個人のお客様への販売は、現在会長を務めている私の父が始めました。その意図について深く話したことはありませんが、規模の大きな同業他社と同じ土俵で勝負しても分が悪いことは明らかですから、別の戦い方を模索し、小口のインターネット販売に活路を見出したのだろうと思います。

小口の小売りはDIYをなさる方や模型を作られる方、個人でインテリア工務店を営んでおられる方など多くのお客様にご利用いただき、売上高こそ創業以来の卸業には及びませんが、現在では当社の重要な事業に成長しています。

株式会社井田商店 代表取締役社長の井田浩一さん。同社の3代目社長としてDXに取り組んでいます。

井田商店営業チームの一人、四方夏希さん。経理業務も担当しています。

井田商店では2025年1月に、A4コンパクトスキャナー「fi-800R」と有償のイメージキャプチャリングソフトウェア「PaperStream Capture Pro」を導入されました。その目的は電子帳簿保存法(電帳法)「スキャナ保存制度」への対応を円滑化するためとうかがっています。どのような書類をスキャンして保存するのでしょうか。

井田さん 主に仕入に伴う支払関係の書類です。

四方さん いちばん多いのは仕入先からいただく納品書で、あとは請求書と領収書ですね。それらが毎日発生するので、スキャンしてデータを保存します。

電子取引が増えている昨今ですが、業界的に紙が多く残っているといった事情があるのでしょうか。

四方さん あると思います。紙は非常に多いです。

井田さん 請求書などをデータでいただくことはもちろんありますが、納品書だけは仕入れた商品に必ず紙で付いてきます。同じ仕入先から同じ日に届く場合も、午前便・午後便というように荷物が分かれていればそれぞれに納品書が付随します。現在コンスタントに取引をしている仕入先が50~60件ある中で、すべてがデータで完結する仕入先はほとんどありません。

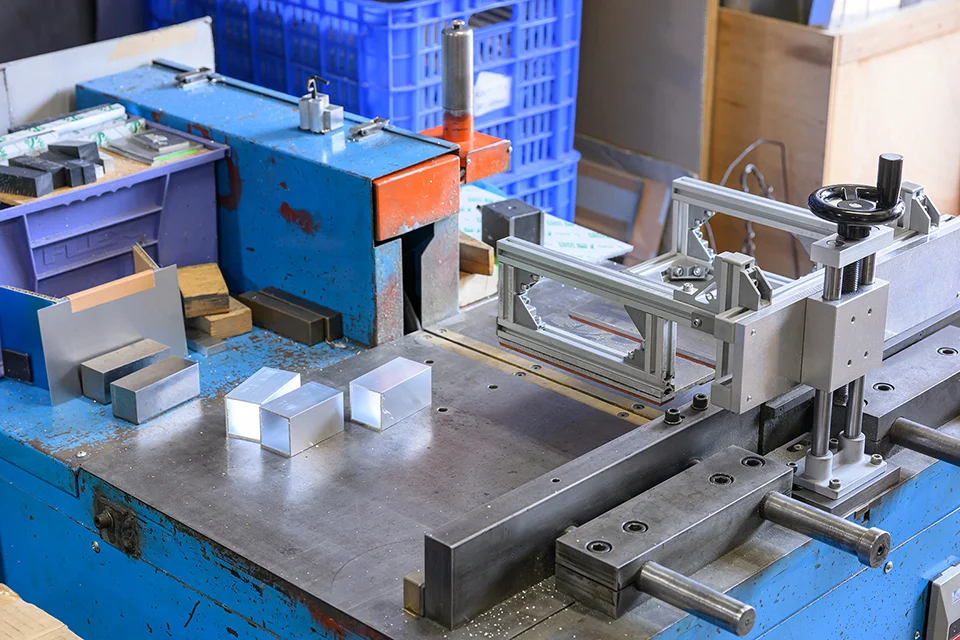

井田商店では顧客の注文に応じて金属素材を仕入れ、指定があれば切断もして販売します。

一日を通して数々の商品が納入されます。それぞれの商品には納品書が必ず付随します。

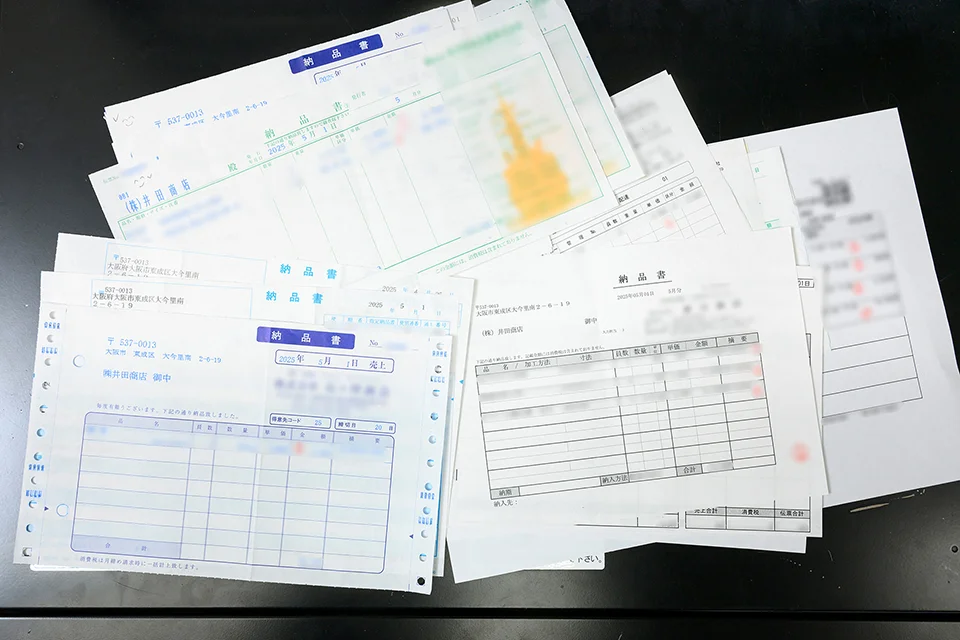

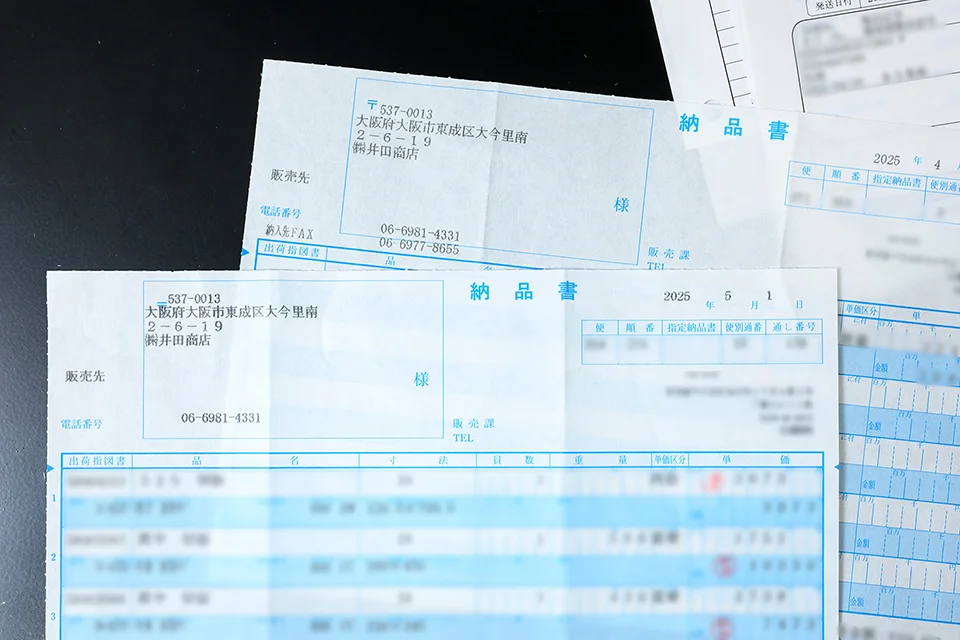

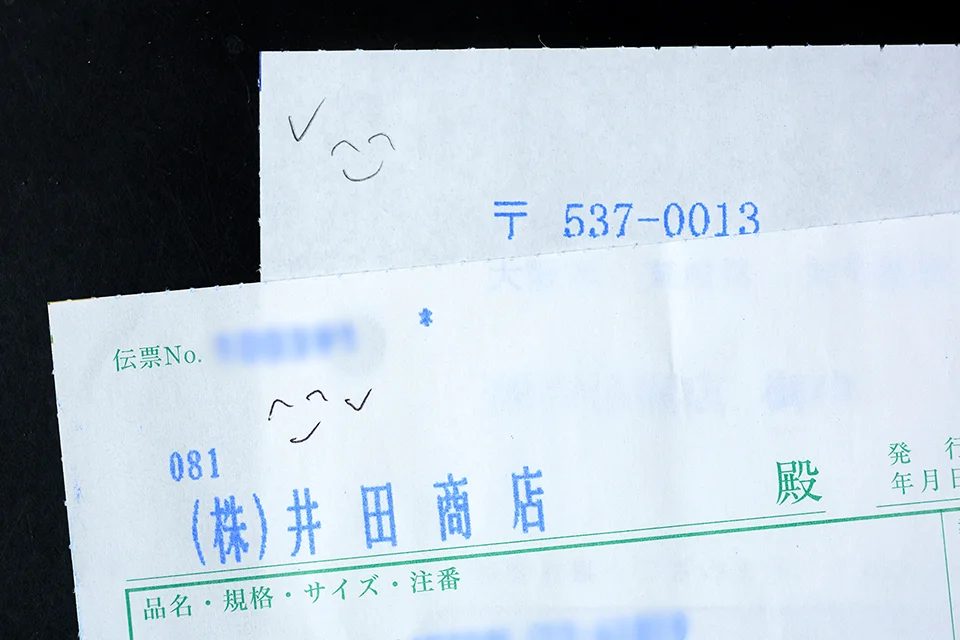

ある日のスキャン対象書類。最も多いのは納品書です。サイズ、紙質、書式は仕入先によって異なります。

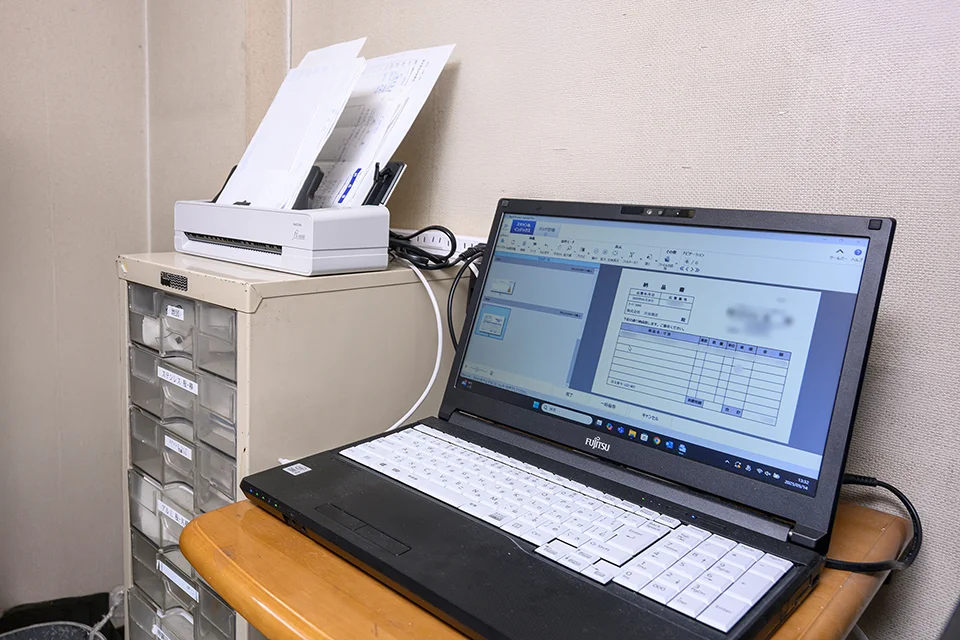

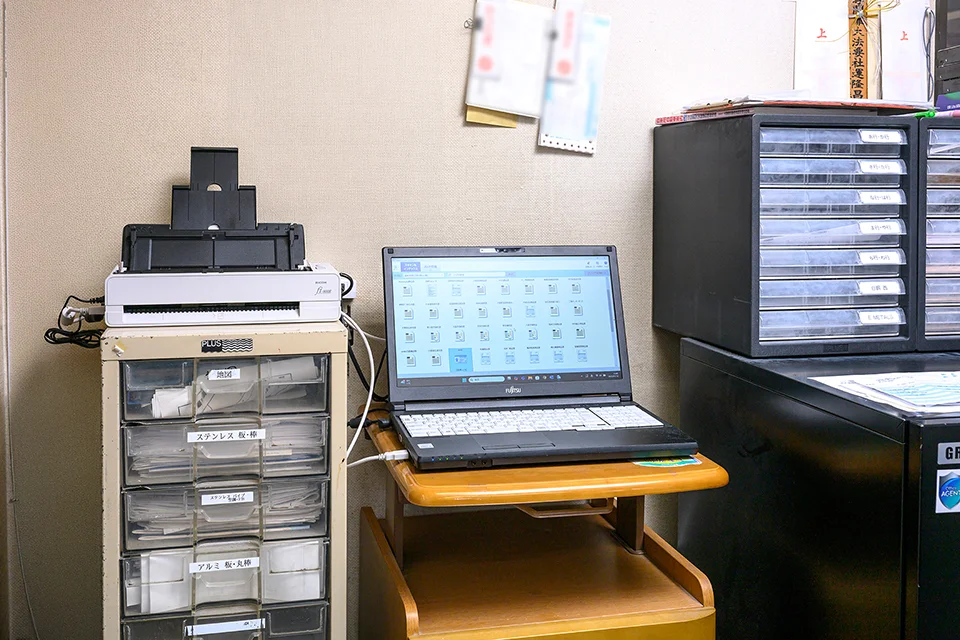

書類を「fi-800R」(左奥)でスキャンしてイメージデータ化し、「PaperStream Capture Pro」でファイル名付与と仕分け保存を行います。

納品書の前に見積書も紙で届くのでしょうか。

井田さん 見積書はたいていFAXで送られてきますが、紙への出力は行わず、インターネットFAXで受け取ったデータをそのまま保存しています。

では、電帳法「スキャナ保存制度」の対象になる紙の書類は、発生順に納品書、請求書、領収書ということになるのですね。

井田さん そうです。ただし請求書に関しては1社につき当月の納品分がまとまって記載されるため、枚数は納品書より少なくなります。また領収書が届くのは相殺の場合と、手形を回した場合に限られています。手形は2026年度末に廃止される見込みなので、領収書は今後減っていくはずです。

「fiシリーズ」の標準添付ソフトウェア「PaperStream Capture」とは別に、有償の「PaperStream Capture Pro」を導入された狙いを教えてください。

井田さん スキャンして生成したイメージデータに、電帳法の検索要件である「取引年月日」「取引先」「取引金額」から成るファイル名を自動で付与(※)し、随意のフォルダーに自動で仕分けて保存できるようにするためです。

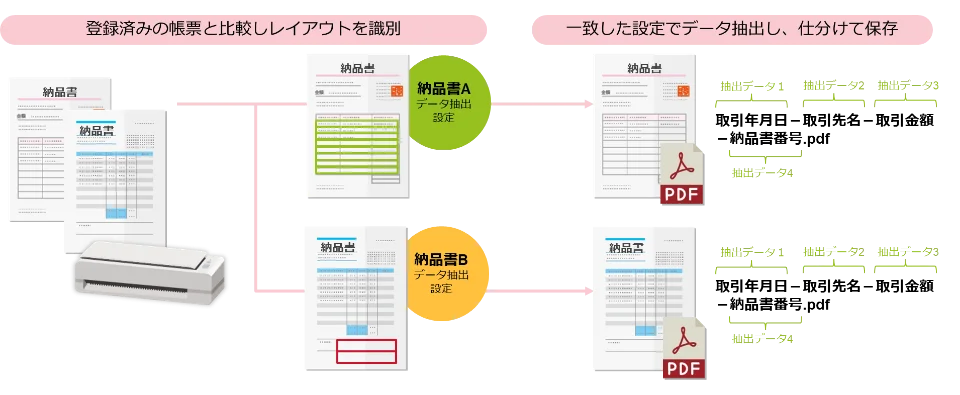

※「PaperStream Capture」と「PaperStream Capture Pro」は、いずれも帳票レイアウト識別機能を搭載しています。登録済みの帳票レイアウトに応じて、「PaperStream Capture」は1帳票あたり1項目、「PaperStream Capture Pro」は1帳票あたり100項目のデータ抽出が可能です。

現時点での稼働状況を教えてください。

井田さん 現在はスキャン作業を複合機から「fi-800R」に置き換え済みで、一方の「PaperStream Capture Pro」は本格運用に向けて書式の登録を進めている段階です。したがって現時点ではファイル名付与と仕分け保存を手作業で行っていますが、登録が完了してそれらが自動化されれば、手間が削減される上に入力ミスや保存先の誤りも基本的になくなります。

「PaperStream Capture Pro」は手書き文字・活字・バーコード・チェックマークなどを認識し、さまざまなデータ抽出に対応しています。データ抽出は1帳票あたり100項目まで指定できます。

多様な帳票の一括スキャンに対応する「帳票レイアウト識別」機能を備えています。レイアウトの異なる帳票をまとめてスキャンした場合でも、登録済みの帳票リストから該当する帳票種類を識別します。それぞれのレイアウトに応じたデータ抽出を行い、認識結果をフォルダー名やファイル名に活用できます。

「fiシリーズ」は以前からご存じだったのでしょうか。

井田さん いえ、ある展示会で初めて知りました。リコージャパンとPFUの共同ブースに「fiシリーズ」と標準添付の「PaperStream Capture」が展示されていたので見せてもらったところ、スキャンした帳票を読み取ってファイル名やフォルダー名にでき、自動でフォルダーに仕分けて保存できるとのことでした。それまでは帳票を複合機でスキャンしていましたが、手動でリネームして保存する手間をどうにかして解消したいと思っていた矢先だったので、「これはよい」と直感しました。特に「PaperStream Capture」の機能には大きく心を動かされました。

実際の導入にあたっては、何を決め手にして「fi-800R」と有償版の「PaperStream Capture Pro」を選ばれたのでしょうか。

井田さん 「fi-800R」は狭いオフィスにも置けるコンパクトさが気に入り、デモ機貸し出しサービスの利用を経て導入を決定しました。

ソフトウェアはデモ機とともに「PaperStream Capture」を試用していましたが、新製品の「PaperStream Capture Pro」ではさらにこういうこともできるという説明をPFUから受け、評価版をしばらく使ってみて「こちらにしよう」と決めました。決め手は、やはり帳票ごとに100項目までのデータ抽出が可能な、有償版ならではの充実したOCR機能です。

2. 「帳票レイアウト識別」機能により、検索要件を満たすファイル名付与と仕分け保存を自動化

書類をスキャンして保存する、現在のフローをうかがいます。毎日何枚の書類をスキャンするのでしょうか。

四方さん 少なくとも20枚から30枚にはなります。

スキャン対象となる書類のサイズや書式は当然、取引先によって異なるわけですね。

井田さん 完全にバラバラです。会社によって大きいものもあれば小さいものもあり、縦型もあれば横型もあります。

書類が届いたら、事務処理はスキャンから始めるのでしょうか。

四方さん 納品書の場合、システムに仕入処理のための入力をしてからスキャンします。この入力は手で行っています。

井田さん 将来的にはここにも「PaperStream Capture Pro」のOCR機能を活用し、イメージデータから抽出したテキストを自動で入力できるようにしたいと思っています。

スキャン対象となる納品書の一例。紙が薄く、封筒に入っていたため折り目が付いています。

納品書の記載内容をシステムに手入力します。スキャンは一日の終わりに、ほかの書類と一緒に行います。

スキャンは一日の書類が揃った段階で行うのでしょうか。

四方さん そうですね、終業の少し前にまとめてスキャンしています。

スキャン担当者は決まっていますか。

四方さん いえ、社長と私を含む6人の営業チームがあり、6人それぞれにお客様がいるので、そのお客様のために仕入れた商品の仕入処理とスキャンを各自が行います。「fi-800R」は全員が使いやすいよう、オフィス内の共有スペースに置いています。

「fi-800R」をPCとセットで共有スペースに設置。コンパクトなので通常はデッドスペースになる場所にも置けます。

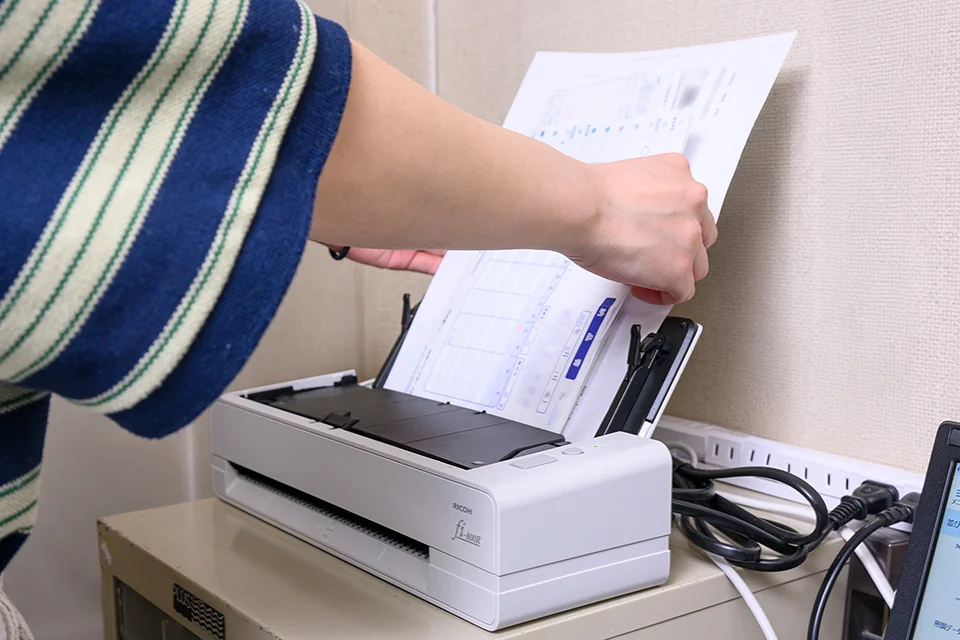

書類を重ねて「fi-800R」にセットし、PCに表示された「PaperStream Capture Pro」画面上のスキャンボタンを押すとスキャンが始まります。

「fi-800R」は排紙スペース不要の「Uターンスキャン」(写真)によって1分間にA4書類40枚・80面をスキャンします。手前下部からプラスチックカードなどを1枚ずつ挿入・排出する「リターンスキャン」も可能です。

担当者が異なる商品が同一の納品書に記載されている場合、最初にスキャンした人が「スキャンしました」の印を書き込みます。絵柄は「親切な誰かの笑顔」です。

イメージデータのファイル名はどのようなルールで付けていますか。

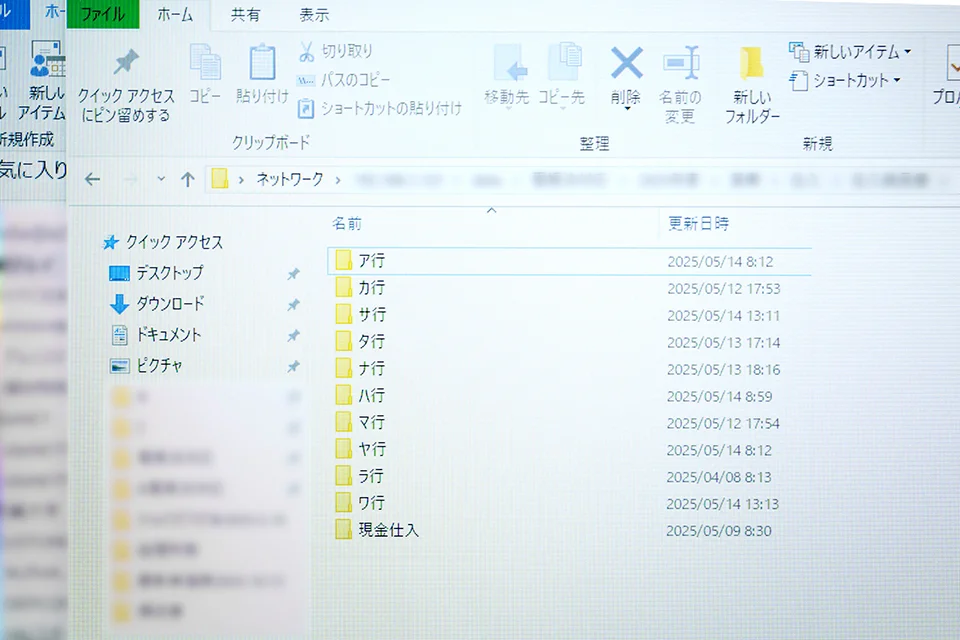

井田さん 検索要件の「取引年月日」「取引先名(法人格を略)」「取引金額」に続けて、社内処理のために納品書の番号を加え、各項目の間を「-」でつなぎます。現時点では各担当者がスキャンしたデータを各自のフォルダーにいったん保存し、手作業でリネームして保存先フォルダーにドラッグ&ドロップしています。

イメージデータはどこに保存していますか。

井田さん 自社のサーバーに納品書・請求書・領収書など書類別のフォルダーを作ってあり、その中に入れています。

保存したイメージデータをあとから検索して閲覧することはありますか。

井田さん ありますね。紙の書類をスキャンしてデータで保存し始めたのは電帳法対応がきっかけですが、もともとペーパーレス化によって書類を振り返るときの検索性を向上させたいと思っていたからでもあります。

具体的にはどのようなケースで閲覧するのでしょうか。

四方さん システムへの手入力でミスも発生するので、支払処理のときに請求書の金額とシステムに入力した金額に齟齬があれば請求書のイメージデータを閲覧して確認します。あとは商品の入力情報に不備があると思ったら、納品書のフォルダーを検索して確認し、入力し直すこともあります。たとえば単価の単位が1kgあたりのところ、誤って1本あたりで入力してあるといったケースですね。

井田さん そういうとき、もし人為ミスでイメージデータが別のフォルダーに格納されていると、探して保存し直す手間が増えてしまいます。なおのこと早く「PaperStream Capture Pro」で納品書や請求書の保存を自動化したいところです。

サーバー内の納品書フォルダー内部。取引先名によってさらに細かく仕分けられています。

3. 複合機から「fi-800R」への移行で早くも時短が実現。今後はミルシートもスキャン対象の候補に

「fi-800R」を導入する前は複合機でスキャンされていたとのこと。当時の状況と、「fi-800R」導入後にそれがどう変化したかを教えてください。

四方さん スキャンは毎日、終業の30分前くらいから始めます。複合機でスキャンしていた頃は、ADFに流せる書類と、1枚ずつガラス面に置いてスキャンしたほうがよさそうな書類を分別していたので、量が多いと手間取って就業時間を過ぎてしまいそうになることもありました。でも「fi-800R」はサイズやフォーマットがバラバラの書類を重ねてスキャンできるので分別の必要がなくなり、短時間で保存までを済ませられるようになりました。書類を逆さまにセットしてもデータを補正してくれる機能もすごいと思います。「fi-800R」にしてから本当に楽になったと、営業チームの全員が感じています。

井田さん 小さなストレスは業務の効率を落としますから、それがなくなっただけでも導入した甲斐があるというものです。

「スキャンがめっちゃ楽になったよねとみんな言っています」と四方さん、「導入した甲斐がありました」と井田さん。

「fi-800R」と「PaperStream Capture Pro」の設定は井田さんがなさったのでしょうか。

井田さん 私が設定しました。「fi-800R」と標準添付の「PaperStream Capture」はすぐにできましたが、「PaperStream Capture Pro」はできることが多い分、設定も難しいところがあるので、PFUのサポートを受けながら進めています。ただ、目標である効率的なデータ保存が実現することは確実ですから、難しい部分があっても苦になることはありません。

今後、電帳法対応以外で「fi-800R」と「PaperStream Capture Pro」のコンビネーションによってデータを保存したいと思われる紙の書類はありますか。

井田さん 我々の業界に特有の書類「ミルシート」を手作業で保存しているので、今後は自動化したいと思っています。

ミルシートは金属の品質証明書で、多くは納品時に紙で付いてきます。紙のサイズはA4に統一されていますが、フォーマットはメーカーによって異なります。当社ではこのミルシートに商品ごとのオリジナル番号を付け、イメージデータを基幹システムに保存して管理しています。

同じ金属の同じ商品でも証明書の数値が変わることがあるのでしょうか。

井田さん あります。金属の場合、一口にアルミと言ってもアルミ以外の成分がいろいろ入っています。その比率はメーカーがコントロールしていますが、良品の範囲でも微小な誤差がどうしても出ますから、メーカーは検査した数値を逐一ミルシートに記載して出荷します。ミルシートを保存しておくことで、たとえば販売先のお客様が作った部品に万一の不良が出たとき、材料に原因がありそうだということになれば、同一ミルシート、つまり同一ロットの材料で作った部品を破棄するといった対応が可能になります。

ミルシートの文字は活字でしょうか。

井田さん 記載内容は活字ですが、当社のオリジナル番号はミルシートに直接手書きしています。今後、番号を書き込む位置を統一した上で、手書き文字にも対応している「PaperStream Capture Pro」に読み取ってもらえば、保存と管理が非常に楽になると見込んでいます。

手書きといえば、切断指示書もスキャン対象になるかもしれません。当社ではご注文に応じて、マイクロカットを含むさまざまな方法で金属を切断します。その指示を現場に伝えるために紙ベースで切断指示書を出し、現場で必要な項目を書き加えたら営業チームに返すという運用をしています。一度はデジタル化しようとしましたが、現場では紙に書き込むほうが効率がよいため、紙のまま続けています。これをスキャンして手書き文字を読み取ることができれば、工程管理の向上に役立つと思います。

井田商店には本社1階の工場と少し離れたところにある第2工場、2か所の現場があります。営業チームと両現場との間でやり取りされる切断指示書も、ミルシートと並ぶ今後のスキャン候補書類です。

現場ではさまざまな方法で切断を行います。軟らかい鉛の板を職人が手で切ることもあります。

「fiシリーズ」は、書類に印刷されている地紋や、作業現場で紙に付着した汚れなどを除去し、OCR処理に適したイメージデータを生成することも得意としています。そうした機能を活かして、ぜひ社内のいろいろな書類にご活用ください。

井田さん 大いに期待しています。まずは書式の登録を進め、早めに本格運用を開始します。