| 2023.12.12 |

はじめやすいペーパーレス化の方法とは?

~スキャナーとOCRで紙文書の電子化から始める取り組みと事例をご紹介~

オフィスに残る紙の書類を扱う業務。テレワークや業務効率化を推進するためにはペーパーレス化の必要があると認識していても、紙中心のオペレーションを変えるのは難しい、ITに強い人材がいない、そもそもどこから始めて良いのかがわからない・・・などの理由からうまく進んでいないことが多いのではないでしょうか。

ここでは、オフィスのペーパーレス化のメリット、確実に進めるための手順、電子化したデータをOCRで文字認識して活用する方法などについて解説します。ペーパーレス化の成功事例もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

CONTENTS

1. ペーパーレス化とは

ペーパーレス化とそのメリットについて簡単におさらいしましょう。

1-1. そもそもペーパーレス化ってなに?

紙媒体で運用されてきた書類・資料・帳票などの紙文書をスキャンして電子化したり、PCで作成したデータを電子データのまま活用・管理することを指しています。簡単にいうと「ビジネスで使用しているあらゆる紙文書をなくすこと」です。

1-2. ペーパーレス化のメリット

ペーパーレス化することで次の3つのメリットが期待できます。

■オフィス内の書類の保管場所が不要に

紙の書類を電子データ化して保存することで、いつでもPCで閲覧できるようになり、原本(原紙)を手元(オフィス内)に置いておく必要がなくなります。そのため、書類の保管場所を選びません。紙の書類を書庫や倉庫などにすぐに移動できるため、フロアスペースが確保できますし、レイアウト変更の際に毎回書類を移動する、などの付帯作業もなくなります。

■検索性の向上

ルール化して電子データにすることで、PCでキーワード検索ができるようになり必要な情報が探しやすくなります。問い合わせなどがあっても、PCから簡単に目的の書類や情報を見つけて対応できます。

■ワークライフバランスの実現

紙が無くても仕事ができるため、作業効率が上がるだけではなく、リモートワークも可能となります。書類を受け取るために出社したり、押印処理のために帰社したりする必要がありません。時間や場所の制約なく働くことができることで、プライベートの時間を確保しやすくなったり、育児や介護をする人が働き方を選択できるようになったりします。

このように、ペーパーレスを推進することが「働き方改革」や「ワークライフバランス」の実現にもつながっていきます。

近年、リモートワークや働き方改革が話題になっていますが、それらを実現するには、まず現場やオフィスで「ペーパーレス化」がどれだけ実現できているかがキーになります。

紙中心のワークフローを行っていると申請や稟議、過去情報の参照のために出社せざるを得なくなります。

また、いろいろな場所へ紙の書類を持ち歩くことで、紛失や情報漏洩のリスクもあります。

このように、ペーパーレス化には単に紙の使用量を減らし経費を削減するだけではなく、多くのメリットがあります。

2. オフィスのペーパーレス化の手順

ペーパーレス化の方法と確実に進めるための手順を紹介します。

2-1. オフィスのペーパーレス化の方法は大きく2つ

大きくわけると次の2つのアプローチがあります。

① 紙文書を電子化して保存・活用する

オフィスで発生する紙文書を電子化する取り組みです。スキャナーやスキャニングサービスを利用して紙を電子化します。この場合、電子化して保存するための環境整備や仕組みが必要です。

書類によっては、法定保存文書や個人情報にあたるため、法令要件への準拠やセキュリティに配慮した電子化および保存が必要になる場合があります。

② そもそも紙を使わないようにする

紙を使わずに業務を行えるようにする取り組みです。承認や会議、対外的な申し込みや契約など、オフィス文書を電子データのまま処理するシステムや仕組みを整備します。押印や承認フローの見直し、書類の保管ルールやセキュリティへの配慮など、必要な環境整備もあわせて検討します。

この取り組みでは、システムや仕組みだけでなくオペレーションや運用も新しくなるので、運用規定の整備や社内説明会などの準備も必要です。

では、どちらのアプローチで進めたら良いのでしょうか?

2-2. 確実に進めるための手順

ペーパーレス化は対象が広いため何から手を付けて良いかがわからず、検討が進みにくい取り組みでもあります。次の手順で進めると始めやすいでしょう。

1) 紙に関連する業務と課題を洗い出す

上述の「紙文書を電子化して保存・活用する」と「紙を使わないようにする」のどちらの取り組みが必要なのかを明確にするために、紙を使う業務と課題を洗い出して現状を把握します。

洗い出し後、以降の手順で検討を進めてください。

2) PCで作成した資料を電子データのまま利用・保存する

PC上で作成した会議資料などを紙に印刷して配布したりバインダーに綴じたりしている場合は、PDFファイルとして書き出してメールに添付したり、電子データのままフォルダーに保存したりする運用に変更できないかを検討します。印刷しない運用に変更することもペーパーレス化(紙を使わないようにする)の1つです。

3) 紙文書を電子化して保存・活用する

取引先との関係で紙媒体でのやり取りが発生する場合は、そのやり取りが完了したあとでスキャナーや複合機のスキャン機能を使って電子化します。

また、過去の大量の紙文書を保管する場合も同様にスキャン機能で電子化します。

詳細は、後述の「3. 紙文書をスキャナーで電子化する方法」を参照してください。

4) そもそも紙を使わないようにする

オフィスで発生する社内稟議や申請などの文書を電子データのまま処理する場合は、システムの導入や仕組みの変更が必要です。大きな効果が期待できますが、社内ルールやインフラの見直しが必須で、設備投資や導入・周知期間なども確保する必要があり、時間やコストがかかる取り組みといえます。会社全体の取り組みとして、計画的に段階を追って進めましょう。

確実にペーパーレス化を進め効果を出すためには、「3) 紙文書を電子化して保存・活用する」を中心に始めることをおすすめします。

3. 紙文書をスキャナーで電子化する方法

紙文書の電子化は、あらかじめ運用ルールを決めておいたり、最適なスキャナーを選ぶことでスムーズに進めることができます。順番にご説明します。

3-1. 紙文書を電子化する際の準備

スキャナーを利用して紙の書類を電子化するには、次の準備作業が必要です。

① スキャナーやファイルサーバなどの環境整備

スキャナーの設置(設定作業なども含む)、および電子化したデータの保存先(ファイルサーバやクラウドストレージなど)を準備します。

現在使っている環境が利用できるのであれば、それを利用することで簡単に整備できます。

② 紙文書を電子化するために必要な手続きやルールを決める

紙文書を電子化して保存するためのルールを検討し、それを明文化して周知しておきます。 例えば、以下のようなルールです。

- 電子化するデータの取り扱いに関するルール

参照ユーザーや頻度、セキュリティレベルなどを考慮し、電子化するタイミング、保存先(フォルダー名/ファイル名)、保存期間などのルールを決めておきます。 - 保存したデータのセキュリティレベルの設定ルール

書類の内容によって、必要があればアクセス制限を設定するルールを決めておきます。 - 作業フロー&承認フローなど、手続きや運用面のルール

ルールが煩雑で多くなると、実際の運用にはいって徹底されないことも起こります。ルールはできるだけ最低限とし、わかりやすく実際の業務がしやすいルールにするのが良いでしょう。

③ 運用テストの実施

本格運用の前にテストフェーズを設け、業務上の課題がないか、見直しなどを行う期間をとると良いです。必要があれば関係者に説明やレクチャーを行って、質疑応答などの機会をとるとスムーズに進められます。

3-2. 紙文書の電子化には業務用スキャナーがおすすめ

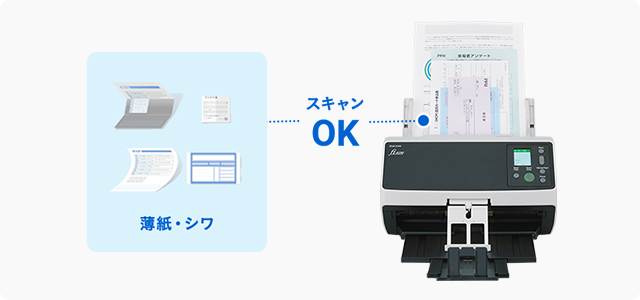

紙文書をスキャンする量や頻度が多い場合は自動給紙機構(ADF)を備えた業務用イメージスキャナーの利用がおすすめです。

書類専用スキャナーなので、読み取り品質や使い勝手など、作業を効率的に行い、手間を削減できるいろいろな機能や特徴を備えています。

例えば、次のようなものです。

異なるサイズの様々な種類の紙、薄紙やシワがついた紙をまとめて、高速、高品質に読み取り(両面を一度に読み取り)可能

異なる向きの紙でもOK。読み取った画像の向きを自動的に修正して読み取り可能

PFUの業務用スキャナー「fiシリーズ」は、この他にも業務改善につながる便利な機能を多く備えています。次の約2分の動画で全容をご確認いただけます!

3-3. 業務用スキャナーによるペーパーレス化の成功事例

PFUの業務用スキャナー「fiシリーズ」を利用したペーパーレス化の成功事例を2つご紹介します。

事例1:サッポロビール株式会社 経理部

- 課題

- 全国の営業拠点で発生する大量の伝票処理を紙で運用。書類の配送や保管にコストが発生し、起票や承認にも工数を要していた。

- 解決策

- fiシリーズを各営業拠点に配置し、「電子帳簿保存法 スキャナ保存制度」対応を進め、大きなコスト削減を実現。請求書のデジタル化・ワークフローシステムとの連携も実施。

- 効果

- 伝票の保管等の年間コスト415万円が削減されたほか、処理が迅速になり年間3,300時間の工数削減も実現。

事例の詳細は、以下のバナーからご覧いただけます。

事例2:伊藤忠商事株式会社

- 課題

- 改正電子帳簿保存法対応の一環として、スキャナ保存を活用してペーパーレスを実現し、かつ社員の負担にならない紙証憑電子化の仕組みを必要としていた。

- 解決策

- 「ユーザー認識機能」と「e-文書モード」を備えた「fi-7300NX」を国内拠点に配備。データをクラウドストレージサービス「Box」に保存する仕組みを構築。

- 効果

- 電帳法への対応を実現し、経費精算における紙保存文化からの脱却に成功。リモートでの承認も可能になったほか、書類保管の手間とコスト削減も実現。

事例の詳細は、以下のバナーからご覧いただけます。

4. OCRで紙文書の文字情報も活用する方法

紙文書を電子化したのであれば、保存以外にも他システムに登録したり、分析や二次加工用の元データとして有効に利用したいですよね。

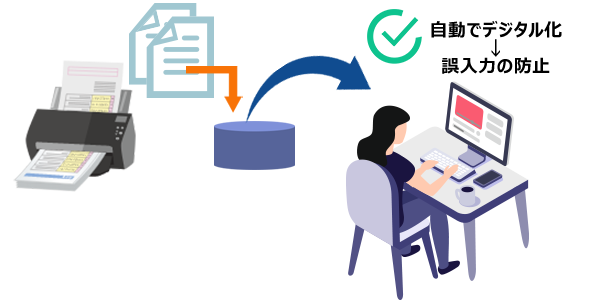

スキャナーで読み取った紙文書は、電子化(PDFや画像データ化)して保存されますが、OCR(*)ソフトウェアを使えば、その電子化したデータから文字情報を抽出し、テキストデータなどの形で保存できます。

OCRを利用することで紙の情報を自動でデジタル化

OCRの認識率は100%ではないので内容確認は必要ですが、システムへの入力作業が効率的にできるようになり、認識結果のチェック作業中心になるため、作業負荷が大きく軽減できます。

*:OCR(Optical Character Recognitionの略称)。光学的文字認識

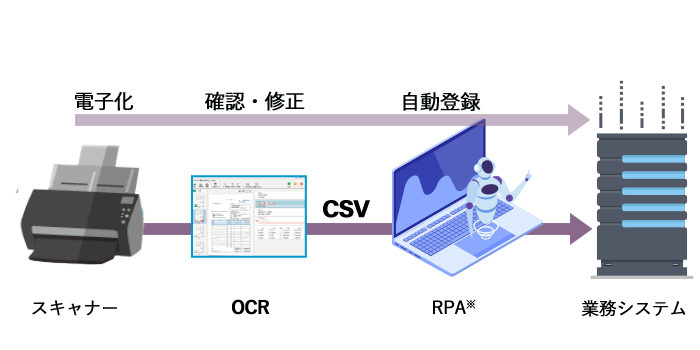

4-1. 外部システムや外部クラウドサービス、RPAツールとの連携

OCRで認識した文字情報はテキストデータ(CSV形式など)で出力できるので、業務システムやRPA(*)との連携が可能になります。

スキャナーで取り込んだ紙文書をOCRで文字認識し、他システムなどに連携

*:RPA(Robotic Process Automationの略称)。ロボットやツールによる業務自動化

RPAについては「用語集」の「RPA」でも解説しておりますので、あわせてご参照ください。

RPAを利用し業務システムへの登録を自動化する場合は、OCRで文字認識し、紙情報のデジタル化が必要です。外部クラウドサービスなどの利用を行う場合も、情報がデジタル化されていることが前提になります。

OCRについて詳しく知りたい方は、次の記事をお読みください。

4-2. オンプレミス環境で使えるAI-OCRがおすすめ

PFUでは「fiシリーズ」と親和性が高いAI-OCRソフトウェア「DynaEye」を提供しています。

認識が困難な手書き文字も高精度に認識でき、外部ネットワークに接続しなくても利用できるオンプレミス型なので、セキュリティ面でも安心です。

DynaEyeが3分でわかる動画をご用意していますのでご覧ください。

4-3. AI-OCRソフトウェアを利用した成功事例

AI-OCRソフトウェア「DynaEye」を利用した効率化の成功事例を2つご紹介します。

事例3:横浜環境保全株式会社 経営企画室 情報システム課

- 課題

- 産廃マニフェストに事務所のスペースが圧迫され、社内伝票と契約書のシステムへの入力に多大な時間を要し、連日の時間外勤務が発生。

- 解決策

- PFUのスキャナーと「DynaEye」を導入し、産廃マニフェスト・社内伝票・契約書の電子化やOCRを開始。

- 効果

- 産廃マニフェストの記録・閲覧が楽になり、一時保管スペースが1/3に縮小。書類の電子化とOCRによって手間のかかる事務作業が大幅に効率化し、社内伝票で年間2,700時間、契約書で年間1,700時間の削減につながっている。

事例の詳細は、以下のバナーからご覧いただけます。

事例4:石川県かほく市 企画振興課・健康福祉課

- 課題

- 乳幼児健診の問診票、任意予防接種の申請書の情報を手入力でデータ化し、入力結果を複数人で目視確認。手間と時間がかかっていた。

- 解決策

- fiシリーズと「DynaEye」を導入し、入力業務を自動化。

- 効果

- 乳幼児健診のデータ入力時間を60%カット。任意予防接種の支払依頼の作業時間を46%カット。また、改善によって時間と心の余裕が生まれ、次のステップの改善を考えるなど職員の意識に変化が生まれた。

事例の詳細は、以下のバナーからご覧いただけます。

5. まとめ

オフィスのペーパーレス化は、紙の使用量が減ることによる経費削減やSDGsへの取り組みが直接的な効果ですが、ペーパーレス化によって、自身のPCからすぐに検索・参照、二次活用できるため、事務処理が効率化され、どこにいても作業ができるようになるという大きな効果もあります。オフィスのペーパーレス化を進めることは、紙に縛られない働き方であり、「ワークライフバランス」の実現や「働き方改革」にもつながっているのです。

ペーパーレス化を行うには、社内ルールの改訂やインフラ整備などの準備や投資も必要ですから、現状の業務を分析し、計画を立てて段階的に進めていくのが良いでしょう。

今回は、ペーパーレス化に向けた最初の取り組みとしておすすめの「紙文書の電子化」を中心に解説しました。

オフィスをペーパーレス化するための道のりは長いと感じるかもしれません。

でも、いきなり100%を目指す必要はありません。まずは、できることから少しずつ取り組みを進めていけば良いのです。

働き方改革や業務改善は一日にしてならず。

まずは気軽に「紙文書の電子化」からペーパーレス化への取り組みを始めてみませんか?

「紙文書の電子化」以外にもペーパーレス化を実現する様々な方法があります。

以下の資料では、課題別にペーパーレスを進めるための解決策・具体的なツールについて取り上げています。ぜひご覧ください。