| 2025.3.11 |

BCP対策(事業継続計画)とは?中小企業が始めやすい情報資産の対策

近年、最大震度6を超えるような地震や豪雨といった自然災害が頻繁に発生しています。自然災害だけでなく新型コロナウイルスのような感染症が流行するなど、社会には多種多様なリスクが存在します。このような背景から、今、BCP対策の重要性や関心が高まっています。

しかし、「BCP対策をどのように始めればいいのかがわからない」「手を付けられていない」という企業も多いと思います。この記事では、BCP策定に役立つサイト情報の紹介や、情報資産の対策について解説します。

1. BCP対策とは

1-1. BCPとBCP対策の違い

BCP(Business Continuity Planning)」とは、企業が自然災害などの緊急事態に備えて準備する事業継続計画です。事業資産の損害を最小限に抑えつつ、中核となる事業を継続または早期復旧するための平常時に行うべき活動や事業継続のための方法・手段を取り決めます。

そのBCPを実行するための具体的な準備や対応策が「BCP対策」です。BCPを策定することもBCP対策の1つといえます。

1-2. BCPの策定

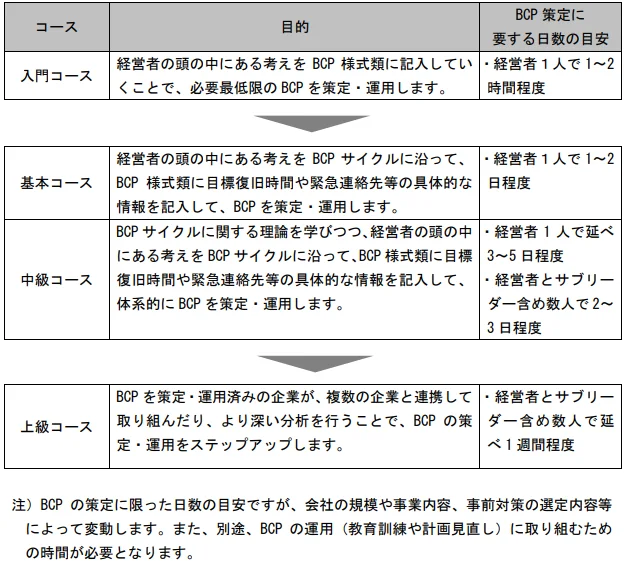

BCPの策定については、始め方や進め方がわからない方も多いと思います。中小企業庁が公開している「中小企業BCP策定運用指針 第2版 -どんな緊急事態に遭っても企業が生き抜くための準備-」を参考にするとよいです。これは企業自らBCPを策定し運用できるようにわかりやすく解説した指針で、投入できる時間と労力に応じた4通りのコースが準備されています。初めての方でも指針にしたがって進めることでBCPを策定できます。

BCP策定の参考になる情報

-

事業継続力強化計画認定制度(中小企業庁)

「事業継続力強化計画」は自然災害などに対する中小企業の事前対策をまとめた計画でBCPの簡易版といわれることもあり、人員の少ない中小企業や小規模事業者向けの計画です。その計画を経済産業大臣が認定するのが「事業継続力強化計画認定制度」です。認定を受けると税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。 -

事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-(令和5年3月)(内閣府)

「事業継続ガイドライン」は、国内企業の事業継続能力向上を目的に内閣府が策定した、BCPの策定やBCPを実行し管理・維持するためのプロセスやマネジメントについてまとめたガイドラインです。

1-3. BCP策定の観点

BCPの策定ではさまざまな有事を想定し、次の5つの観点ごとに取るべき行動や早期に事業を再開するための施策を検討します。

-

人的リソース(従業員)

従業員の被災状況の把握や出社できない従業員がいる場合の対応など -

施設・設備

施設や設備が破損した場合の代替手段の検討など -

資金

キャッシュフローの確保や保険による損害補償や公的融資制度の把握など -

情報資産(バイタルレコード)

業務に必要な情報やデータのバックアップ、システムが使用できない場合の代替方法など -

体制

会社の事業活動が継続できる体制の検討など

どの観点も重要ですが、最初からすべての観点を網羅した施策を策定するのは困難です。いつ起こるかわからない災害に備え、できることから始めることも大切です。

ここからは5つの観点のうち、「情報資産(バイタルレコード)」のBCP対策について紹介します。日頃の運用を変えることで災害に備えることができるとともに、業務のDX化にもつながります。

2. 情報資産(バイタルレコード)のBCP対策は大丈夫?

情報資産、特にバイタルレコードは事業を継続する上でとても重要です。バイタルレコードとは「企業の存続に関わる文書」や「代替情報のない文書」ですが、これらを紛失すると事業が存続できなくなり収益に影響が出るなどのリスクがあります。

BCP対策としてこれらの紙文書が災害時に紛失しないように備えることが重要です。紙での保管が必要な法令関係の書類もありますが、それらを含めて電子化することをおすすめします。

また、重要な情報資産は、データのバックアップや保管先を2拠点で管理することも必要です。1拠点で災害が発生しても別の場所にデータが保管されていれば、事業を継続することができます。

紙で保管している重要書類や情報資産はスキャンして電子化し、電子化したデータをクラウド上や複数拠点のサーバーに保管したり、紙を別の場所の倉庫などで保管したりするなど、2拠点以上で管理することも検討しましょう。

3. 紙の資料を電子化するメリット

企業に存在する情報の中にはバイタルレコード以外にも注文書や請求書のような日々の業務で使用する紙書類も多く存在します。これらも含めて電子化することでBCP対策とあわせて業務の効率化につなげることができます。

-

事業継続・早期再開が可能

紙書類だけを保管している場合は、火災や水害などで紙書類が閲覧できなくなるといった情報紛失のリスクが高くなります。紙書類が閲覧できないと進まない業務もあるでしょう。

紙書類を電子化することで複数拠点間での共有や閲覧がしやすくなり、このようなリスクを回避でき災害発生後の業務継続・業務の早期再開が可能になります。 -

共有性が向上

紙書類を電子化してサーバーに保存すると複数人で共有できるようになり、時間や場所を問わずにPCやタブレットから利用できるようになります。また、キーワードを入力するだけで情報を簡単に検索・閲覧でき、必要な内容をまとめやすくなるため、情報共有もスムーズになります。 -

テレワークが可能

紙書類を電子化してサーバーやクラウド環境に保存することで、書類の受け取りや押印処理のために出社する必要がなくなりテレワークが可能になります。ウイルス感染対策で出社できない場合でも事業を継続できるだけでなく、社員の働き方改革にもつながります。 -

コスト削減

紙書類を保管するには、ファイリングする作業が必要です。大量にある場合は書庫や倉庫といった保管場所も必要になります。電子化すると紙文書をファイリングする手間が不要になり、保管場所のコストも削減できます。空いたスペースを有効活用することも可能です。

また、紙資料の電子化、すなわちペーパーレスは環境配慮にもつながります。紙の使用量を削減することで環境保護に貢献し、持続可能な社会を実現します。これにより、ESG投資家からの評価向上にもつながります。

4. 紙書類を電子化する方法

紙書類を電子化するには、主に次の3つの方法があります。

- スキャン代行サービスを利用する

- 複合機のスキャン機能で電子化する

- スキャン専用機を利用して電子化する

スキャン代行サービスは、紙のスキャニングだけにとどまらず、データ入力やスキャン後の紙の保管など、各社によってサービス内容が異なります。電子化に求める要件を整理し、自社にあったサービスを選びましょう。

多くの複合機にはコピーやFAX機能だけでなく紙を電子化するスキャン機能が備わってます。この機能を利用して紙書類をPDFで保存することができます。しかし、複合機は設置台数が限られている場合が多く、複数人で共有して利用しなければならなかったり、スキャンの度に複合機まで移動したりする必要があります。複合機をスキャンのために専有できず、大量の紙書類をスキャンするのが難しいという課題があります。

スキャンする頻度が多い場合やスキャンする紙書類の枚数が多い場合は、スキャン専用機の利用が有効です。スキャン専用機は作業者のデスクに設置することができ、大量の紙書類を高速に読み取るだけでなく、サイズや向きが異なる原稿も事前に仕分けることなくスキャンできます。また、バーコード認識機能やOCR機能を利用してファイル名の自動付与、フォルダーの自動仕分けが可能な機種もあります。

次の記事では「複合機とスキャン専用機の違い」や「どちらの利用が適しているか」について詳しく説明しています。検討されている方はぜひご一読ください。

PFUでは、業務用スキャナー「fiシリーズ」を販売していますので、ご興味がある方は、こちらをご覧ください。

5. まとめ

バイタルレコードだけでなく、日々の業務で使用している紙の資料が紛失すると業務の継続が難しくなります。災害はいつ起こるか予測できません。大切な情報を損失するリスクを避けるため、BCP対策の1つとして紙書類の電子化からはじめることを考えてみませんか。

この記事が、BCP対策に取り組むきっかけになると幸いです。