| 2025.11.11 |

AI-OCRは使えない?諦める前に見直したい8つのポイント

AI-OCRとは、AIの学習機能を活用し、画像データから文字を抽出・認識してテキストデータに変換する技術です。従来のOCRに比べ、手書き文字や複雑な帳票にも対応できるのが大きな魅力です。

一方で、「導入したものの思うような成果が出なかった」というケースも少なくありません。ただし、見落としているポイントやまだ試していない方法が残っている可能性もあります。AI-OCRは日々進化しており、再トライしてみると、以前は読み取りが難しかった文字が高精度に認識できることもあります。

本記事では、「なぜAI-OCRは使えないと感じるのか」という理由と、導入を諦める前に確認してほしい見直しポイント・検討手順、AI-OCR導入の成功事例をご紹介します。

CONTENTS

- 1-1. 文字の認識精度が100%ではない

- 1-2. 文字認識結果の確認・修正作業が必要

- 1-3. ツールの操作に慣れるのに時間がかかる

- 1-4. レイアウトが固定の帳票しか読み取れない

- 1-5. 帳票が低品質だと読み取れない

- 1-6. セキュリティ面が心配

- 1-7. 処理に時間がかかる

- 1-8. 導入費用が高い

- 2-1. 文字認識精度が80%あれば導入効果あり!精度を上げる方法も試そう!

- 2-2. 確認作業まで効率化できるAI-OCRもある

- 2-3. 導入支援サービスを利用すればスムーズに自社で運用できる

- 2-4. レイアウトが定まっていない帳票に対応しているAI-OCRを利用する

- 2-5. 「使えない」は過去の話?AI-OCRは日々進化している

- 2-6. セキュリティを重視するならオンプレミスを選ぶ

- 2-7. オンプレミス型なら処理が速い

- 2-8. 費用対効果をシミュレーションしてみよう

1. AI-OCRが使えないと言われる8つの理由

始めに「AI-OCRは使えない」と言われる理由を8つあげます。あなたが感じている理由も含まれていますか?

1-1. 文字の認識精度が100%ではない

AI-OCRは万能に見えますが、文字の認識精度が100%ではないため諦めてしまった方も少なくありません。この先、技術が進歩しても、癖が強すぎる手書き文字や複雑なレイアウトに対応し、100%正確に文字認識することは困難だと言われています。

1-2. 文字認識結果の確認・修正作業が必要

AI-OCRの文字認識精度が100%ではないため、認識結果を人の目で確認する作業は欠かせません。誤りがあれば修正する必要があり、トータルで見ると作業時間がそれほど減っていないと感じることもあります。

1-3. ツールの操作に慣れるのに時間がかかる

AI-OCRは操作が難しいとの印象を持たれることが多く、導入をためらうケースも見受けられます。さらに、読み取る前の初期設定が必要なため、その段階でつまずき、挫折してしまうケースも少なくありません。

1-4. レイアウトが固定の帳票しか読み取れない

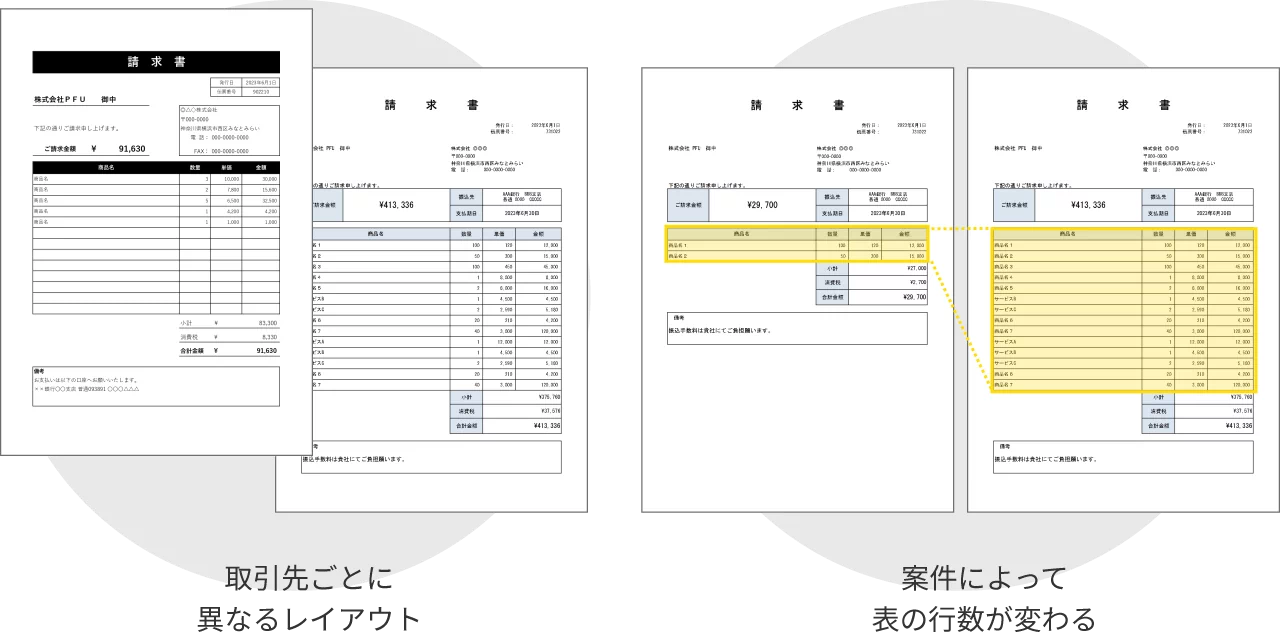

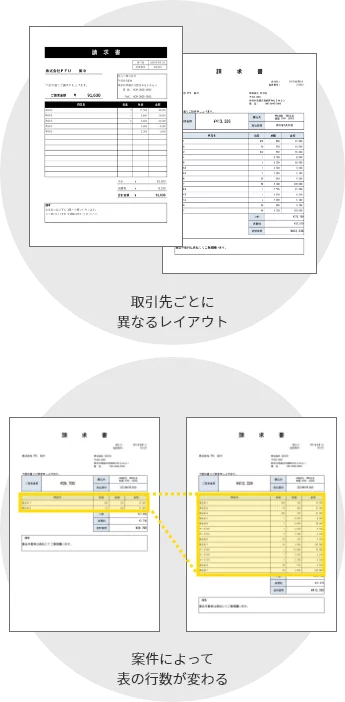

請求書や申込書などは、取引先によって項目名の配置やレイアウトが異なることが多く、AI-OCRではうまく認識できないことがあります。その結果、「やはりレイアウトが固定の帳票しか認識できないのでは」という印象を持たれることがあります。

1-5. 帳票が低品質だと読み取れない

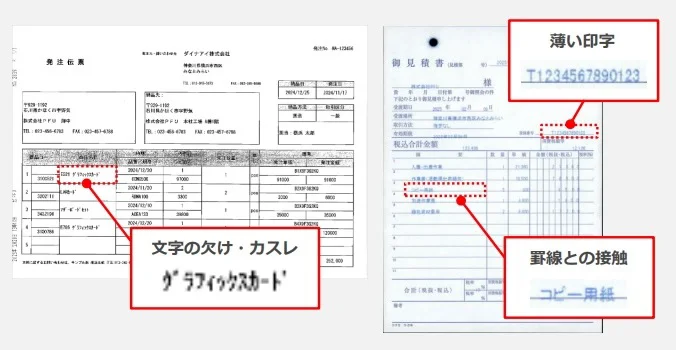

FAXで送られた注文書やドットプリンターで印字された伝票などにOCRを試したものの、うまく認識できなかったという経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。印字状態が良くない書類はOCRの認識率が低くなる可能性があります。

1-6. セキュリティ面が心配

AI-OCRはクラウドサービスとして提供されることが多く、利用時にはデータをクラウドサーバー上にアップロードするため、情報漏えいや個人情報の流出などのリスクが懸念されます。セキュリティ対策はクラウドサービスの仕様に依存するため、不安を感じる要因となります。

1-7. 処理に時間がかかる

クラウドサービスのAI-OCRの場合、データのアップロードやダウンロードに時間がかかり、繁忙期など、多くのユーザーが利用したい時期に重なると効率に大きく影響が出ることがあります。

1-8. 導入費用が高い

AI-OCRの導入には初期費用とランニングコストが伴います。導入にかかる高額な費用に見合った効果が得られるのか不安を感じる人も多いです。

2. AI-OCRが使えないと判断する前に見直したい8つのポイント

AI-OCRが「使えない」と感じるのは、気が付いていないポイントや試していない方法があることが多いです。使えないと判断する前に、次のポイントを確認してみましょう。

2-1. 文字認識精度が80%あれば導入効果あり!精度を上げる方法も試そう!

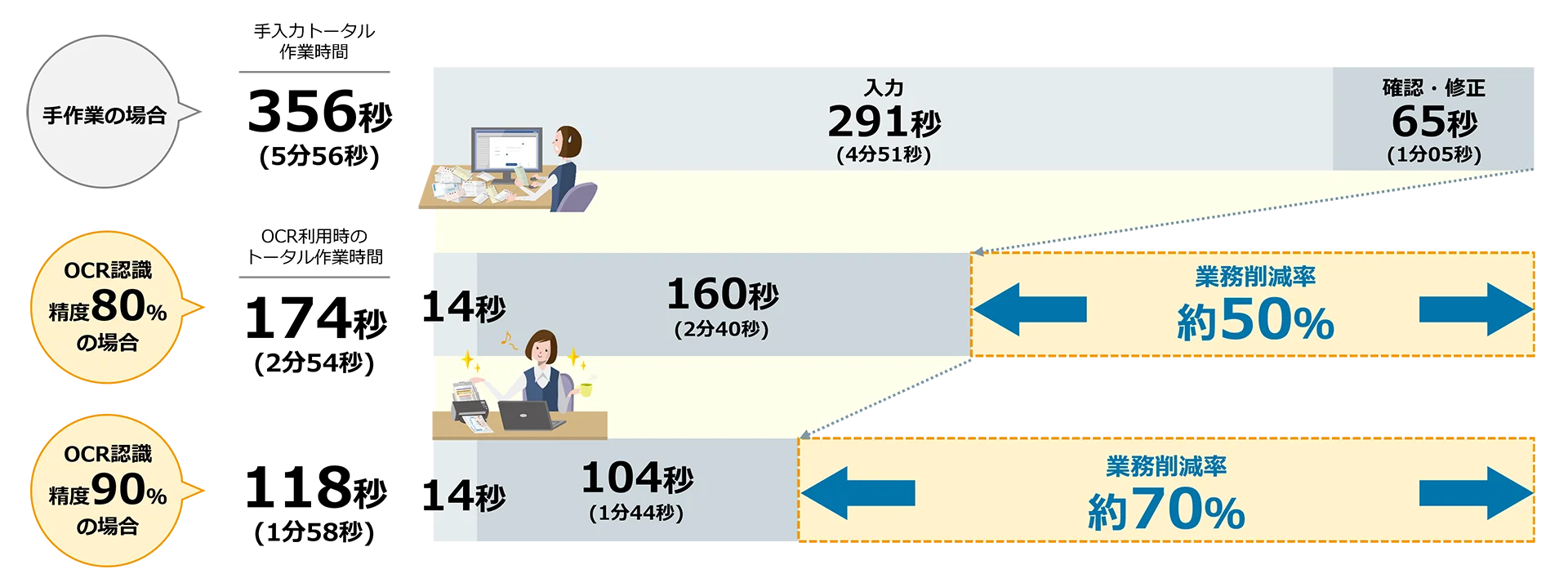

認識精度が100%でなくても、AI-OCRの導入によって十分効果を得ることができます。

実際、手入力で5分56秒かかっていたデータ入力業務が、OCR認識精度が80%の場合で2分54秒に、OCR認識精度が90%の場合で1分58秒に短縮されています(*)。このように、認識精度が80〜90%であれば日常業務で十分に活用でき、5〜7割の業務削減につながります。

認識精度の改善方法や、運用の工夫で業務改善できる方法を紹介した資料、「AI-OCR導入はどうやって決める?認識精度だけでは計れない導入効果」もぜひダウンロードしてご覧ください。

*:本結果は、弊社環境にて弊社所有の「介護保険申請書」を使用して、帳票1枚当たりの作業時間を測定した結果です。

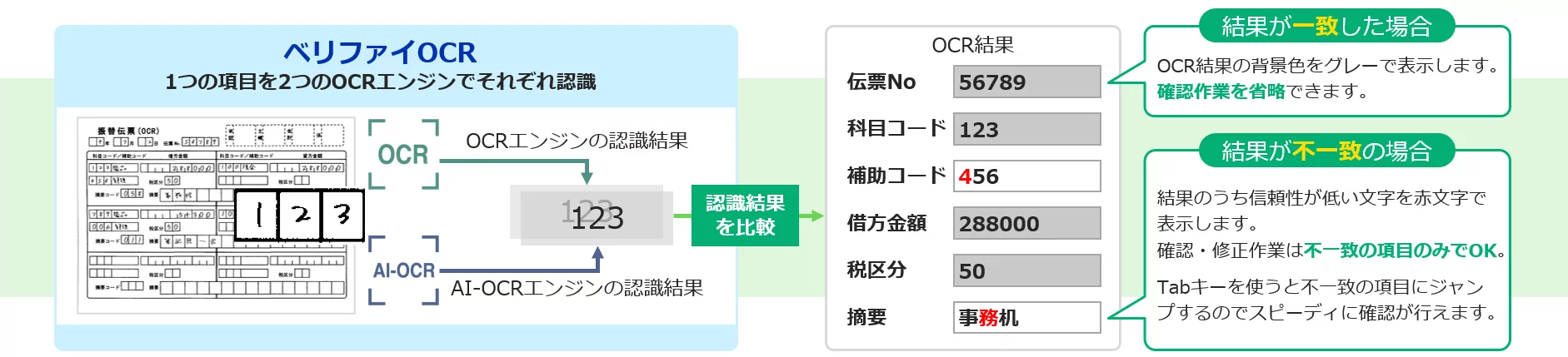

2-2. 確認作業まで効率化できるAI-OCRもある

一般的なAI-OCR製品の場合、OCR処理を行った後は、文字が正しく認識されているかを人が確認する必要があります。この確認作業を削減できる製品もあります。

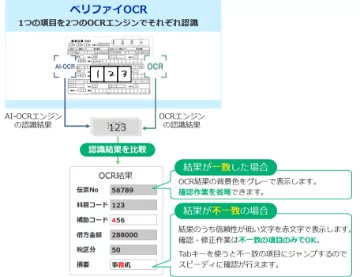

例えば「DynaEye 11」のベリファイOCR機能は、従来OCRとAI-OCRの2つの異なるOCRエンジンの認識結果を突合し、突合結果が不一致の項目のみ確認・修正を行うことで確認作業にかかる時間を削減できます。

2-3. 導入支援サービスを利用すればスムーズに自社で運用できる

導入検討時、「導入までの事前準備が大変そう」、「導入後の運用が心配」と感じる方もいらっしゃると思います。製品の導入支援サービスがある場合は利用し、自社で運用できるようにサポートしてもらうのも1つの方法です。

たとえば、「DynaEye スタートアップサービス」の場合、書式定義や運用環境構築などを経験豊富な専門技術者が代行・サポートします。多彩なメニューをそろえていますので、興味をお持ちの方はぜひ専用ページをご覧ください。

2-4. レイアウトが定まっていない帳票に対応しているAI-OCRを利用する

近年のAI-OCRは、請求書や発注書のような取引先によってレイアウトが異なる帳票に対応している製品も多くあります。帳票内の項目名を検索し、項目名付近の値を読み取って文字情報を抽出します。定型帳票だけでなく多様な帳票を扱う業務には、レイアウトが定まっていない帳票に対応したAI-OCRの利用が適しています。

2-5. 「使えない」は過去の話?AI-OCRは日々進化している

以前のAI-OCRでは不鮮明な文字の認識は難しく、「使えない」と感じた方も多かったと思います。しかし、その状況も変わってきており、かすれやにじみ、背景のノイズなどにも強くなっています。過去に試して精度が不十分だと感じた経験があっても、AI-OCRをもう一度試してみると、その認識結果の違いに驚くかもしれません。

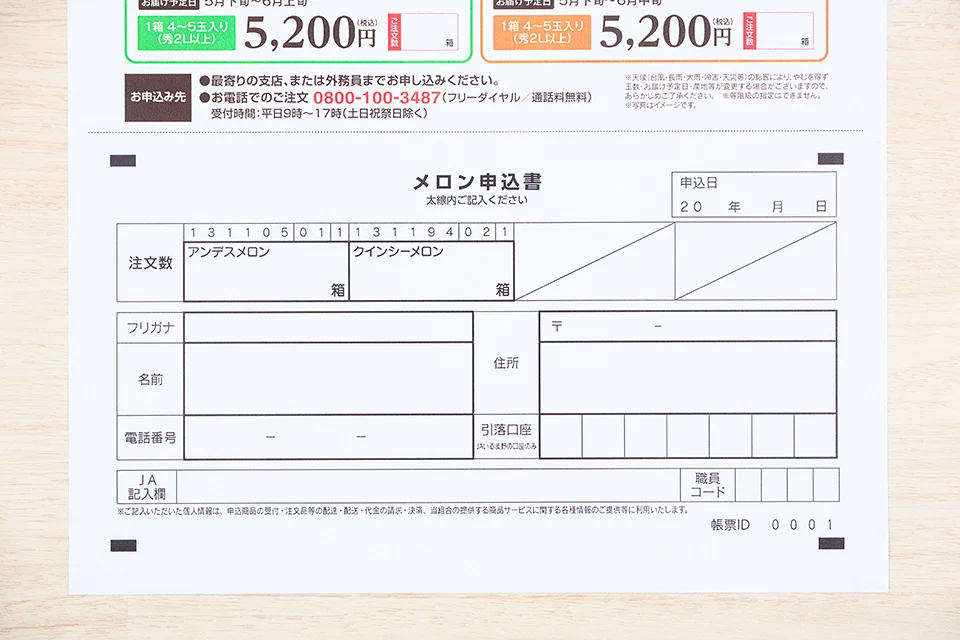

なお、「DynaEye 11」では、次の図のようなFAX注文書やドットプリンターで印字された伝票、罫線との接触や特殊フォントを含む帳票など、以前のAI-OCRでは読み取りが難しかった帳票も正確にデータ化することができます。

2-6. セキュリティを重視するならオンプレミス型を選ぶ

強固なセキュリティが求められる個人情報を扱う業務では、オンプレミス型AI-OCRの利用が適しています。

自社サーバーやPCにインストールして処理するため、認識したデータは社内環境にのみ保存され、外部に出ることがありません。

2-7. オンプレミス型なら処理が速い

オンプレミス型AI-OCRはセキュリティ面に強いだけでなく、処理もスピーディー。インストールしたPCや自社サーバー内で処理が完結するので、クラウド型と比べて認識するデータをアップロードしたり認識結果をダウンロードしたりする待ち時間が不要なため、効率よく作業できます。また、外部のネットワークを介さないのでインターネット回線の混雑や遅延の影響も受けにくいです。

クラウド型とオンプレミス型の違いについては次の記事に詳しく説明しているので、ご参照ください。

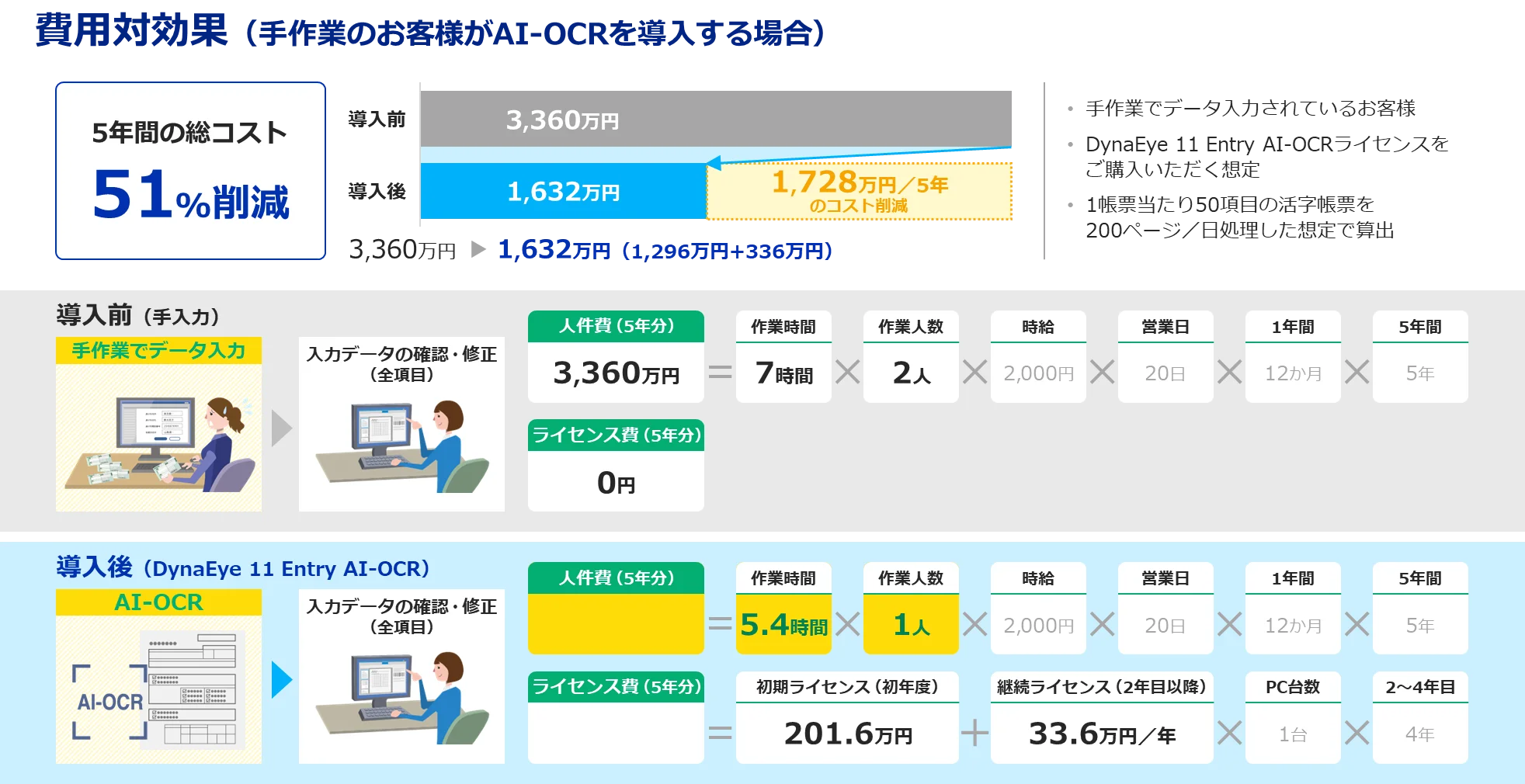

2-8. 費用対効果をシミュレーションしてみよう

AI-OCRは初期費用やランニングコストがかかりますが、長い目で見ると費用対効果が大きい場合もあります。

次の費用対効果は、株式会社PFUがシミュレーションしたものです。手作業でデータ入力している会社が、AI-OCRの導入によるコストを5年間で考えた場合、次のように51%削減(*)できると試算されます。

シミュレーションすることで定量的な情報を示すことができるため、社内の関係各所の理解・承認が得やすくなります。

*:データ入力時間にかかる作業時間は、活字帳票を利用した弊社でのデータの入力/確認/修正の時間

ライセンス費はすべて税抜き価格

3. AI-OCRを有効活用している導入事例

次に、実際にAI-OCRを導入し、成果を得ている事例をご紹介します。

3-1. 手入力をAI-OCRに切り換えて「38人→4人」の省人化を実現、人件費を大幅に圧縮[いるま野農業協同組合様]

いるま野農業協同組合様では、マンパワーに頼りがちな経済事業のあり方を改革するため、これまで各支店で手入力していた購買の受注処理業務を本店に集約し、購買品の申込書をスキャナー(RICOH fi Series)でスキャンしてAI-OCRソフトウェア「DynaEye」で読み取る運用を開始されました。

申込書の記入ミスを防止し認識率を向上させるため、次のような工夫をされています。

- 申込日欄の「年」は西暦で記載することがわかるように、頭に「20」を印字

- 申込日欄の外側を枠線で囲み、大きくずれた場所に記載されないように工夫

- 書き方の揺れを防ぐため、郵便番号と電話番号の欄は、あらかじめハイフンを印字

この取り組みにより、「38人→4人」の省人化を実現しています。導入事例の詳細は、以下をご参照ください。

3-2. 毎月8万5000枚の申請書類のデータ化にAI-OCRを利用[サンニチ印刷様]

サンニチ印刷様のBPO業務で導入されている事例です。療養費支給申請書のデータ化を手入力からAI-OCRソフトウェア「DynaEye」の利用に変更されました。これにより、すべて手入力したときと比べて所要時間が半分以下になりました。

サンニチ印刷様では、導入支援サービス「DynaEye スタートアップサービス」を利用されており、本番環境セットアップ、導入トレーニング、帳票定義トレーニングをオンサイトで行うことで、使い方の詳しいレクチャーを受けて知識や技術が向上し、DynaEyeに対する理解が深まったことを実感されたと評価いただいております。導入事例の詳細は、以下をご参照ください。

3-3. 応募用紙の手書き文字を読み取ってテキスト化。手入力が不要になり業務効率がアップ[豊見城市役所様]

豊見城市役所様では、市で募集するキャッチフレーズの応募用紙約400枚のデータ化を、手入力から「PaperStream Capture Pro Premium」に変更し、職員の負担を軽減しました。

これまではコストの問題でAI-OCRを導入できませんでしたが、有償のイメージキャプチャリングソフトウェア「PaperStream Capture Pro Premium」のAI-OCR機能を活用することでAI-OCR運用のスモールスタートに成功されました。

今後、手入力しているさまざまな書類への活用が見込まれており、さらなるAI-OCRの活用が注目されています。導入事例の詳細は、以下をご参照ください。

4. AI-OCR導入後に「使えない」と後悔しないための検討手順

3章の導入事例のように、AI-OCRの導入を成功させるための手順をご紹介します。

4-1. 読み取りたい帳票や自社の環境に適した製品を選ぶ

AI-OCRといっても様々な製品があります。以下の比較ポイントで自社の環境や扱う帳票にあったAI-OCR製品を選ぶことが大切です。

- 使用している帳票フォーマットに対応しているか

- 認識させたい文字が認識できるか

- 事前定義が簡単にできるか

- セキュリティ要件をクリアしているか

- 読み取る項目数・読み取り枚数はどれくらいか

- RPAや外部システムに連携可能なデータで出力できるか

- サポートが充実しているか

比較ポイントの詳細は、次の記事で詳しく説明しています。ぜひご参照ください。

4-2. トライアル版で試してみる

最近は、無料のトライアル版を提供している製品も多いので、導入を検討する際は必ず確認しましょう。確認時のポイントは2点です。

● 実際の業務で使っている帳票で認識精度を確認する

実際の業務で使っている帳票で認識精度を確認することはとても重要です。自社の帳票をどの程度正確に読み取れるかを確認しましょう。

● 操作性を確認する

認識精度が高くても、操作が難しいと導入後に運用が定着しません。トライアル版で設定や操作のしやすさも確認しましょう。

AI-OCRの導入には、自社での利用目的を整理し、目的に合った製品を選ぶことが必要です。

「DynaEye 11」は無償評価版を準備しており、無料で約2か月間、機能制限なくお試しいただけます。実際に使っている帳票で認識精度や効果を十分に検証できます。

4-3. サポート窓口に問い合わせる

機能や操作方法に関する疑問が生じた場合、サポート窓口に問い合わせましょう。迅速に的確な対応をしてくれるサポート窓口であれば、導入後も安心です。

5. まとめ

本記事では、AI-OCRが「使えない」と感じる原因と、諦める前に見直すべき8つのポイントを解説しました。

AI-OCRの導入に際し、期待した成果が得られるのかという不安を感じることがあると思いますが、ご紹介した手順を参考に導入をご検討していただけると幸いです。