【自宅でできる!】本を裁断せずにスキャン・PDF化する方法

18世紀から19世紀にかけて活動したイングランドのリチャード・ヒーバーは、こう言ったとされています。

紳士たる者、書籍は3部所持するものだ。1部を見せ、1部を使い、1部を貸し出すのである。

現代では、好きでたまらないジャンルの本を「閲覧用、保存用、布教用」に3部購入するという人たちもいます。

3部購入するかどうかはともかく、大切にしている書籍を読むときに、細心の注意を払っているという人は多いはず。保管場所の環境にも気をつけていることでしょう。

そのような書籍に対してこそ"自炊"による電子化を行ってみてはいかがでしょうか。自炊とは、電子書籍として購入するのではなく、紙で販売されている書籍をスキャンしてPDFにするなどして電子化することを意味しています。

「でも、大切な書籍を裁断するのはなぁ......それこそ本末転倒では?」――そう考えるのも分かります。しかし、必ずしも裁断しなければならないというわけではないのです。

今回は、自宅で自炊をするメリットと、裁断せずにスキャンする方法について紹介していきます。

目次

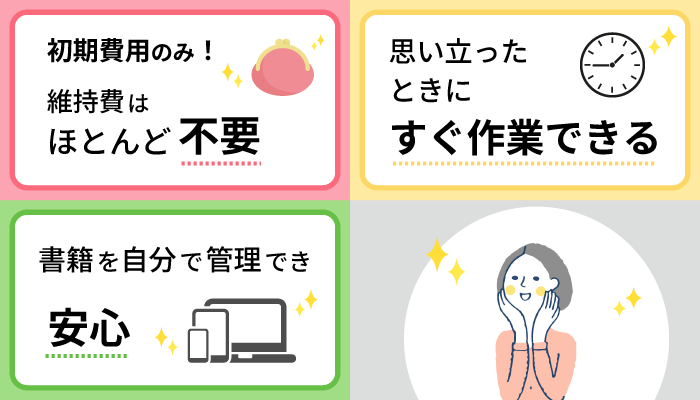

"自宅で"自炊するメリットとは?

所有している書籍を電子化する方法は、大きく分けて次の2種類があります。

- 自炊代行業者に依頼する

- 自分で環境を整えて自炊する

著作権法上の問題を脇に置いておいても、自炊代行業者に依頼する方法では、蔵書が多ければ多いほど料金がかさみます。いってみれば"従量制"というわけです。

スキャンしたい書籍の数が少ない、あるいはこれ以上、蔵書が増えることはない、というのであれば、1つ目の方法で問題ないかもしれませんが、蔵書が多くて作業が長期間に及ぶ、あるいは今後も増える可能性が高いというのであれば、2つ目の方法に分があるといえます。

そのメリットには以下のものが考えられます。

- コスパが良い

- 作業効率が上がる

- トラブルを回避できる

1.コスパが良い

コンシューマー向けスキャナーは、5~6万円程度で購入できます。初期費用はかかるものの、一度購入すれば月額料金や追加の維持費はほとんどかかりません。

長期にわたって何度も使えて、自宅に置いてあってもこれ以上の費用がかからないことを考えると、コスパが良いといえるでしょう。

2.作業効率が上がる

自宅に環境が整っていれば、「自炊するぞ!」と思い立った直後に作業を始められます。身なりを整える必要もありません。重たい書籍を自宅のドアの外へ出す必要ももちろんありません。1冊から作業できますし、時間が限られている場合は分散して行うことも可能です。

自炊したい人にとって、自宅が最強の環境といえるのではないでしょうか。

3.トラブルを回避できる

残念なことに、人間は完全ではありません。自炊代行業者も同様です。大切な書籍を託したのに、戻ってこないというトラブルがないわけではありません。

しかし、自宅で自炊すればそのようなトラブルが起きることはないでしょう。裁断したページの数枚がどこかへ紛れ込むことはあるかもしれませんが......。

非破壊スキャナーのススメ

"保存用"としてもう1冊買っておきたいほど大切な書籍を裁断するなど、考えられないことでしょう。できれば、本としての体裁を保ったまま電子化したいものです。

そこでオーバーヘッドスキャナーの出番です。

PFUには非破壊スキャナーとして「SV600」というオーバーヘッドスキャナーがあります。

ScanSnap SV600

67,100円(税込)

オーバーヘッドスキャナーというのは、原稿を上からスキャンするタイプの非接触型スキャナーで、書籍を裁断せずにスキャンできることから"非破壊スキャナー"と呼ばれることもあります。

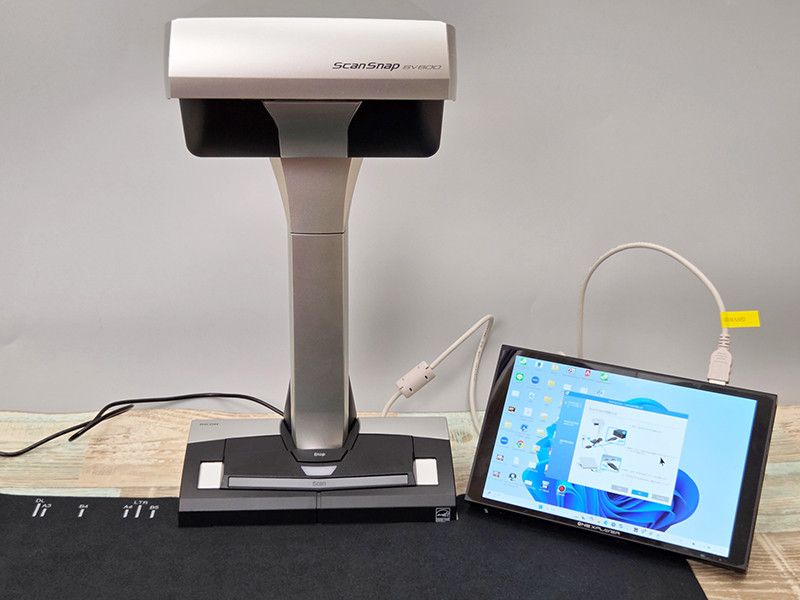

SV600は、幅210mm×奥行156mm×高さ383mmというコンパクトさでありながら、A3サイズまでであれば折ったり切ったりすることなくスキャンできるオーバーヘッドスキャナーです。A3サイズ原稿の読み取りにかかる時間はわずか3秒。効率よく書籍を電子化できます。

"非破壊スキャナー"SV600

SV600を横から見たところ。ヘッド部が大きい

原稿を付属の黒い「背景マット」の上に置き、スキャンボタンを押すだけでスキャンが始まります。

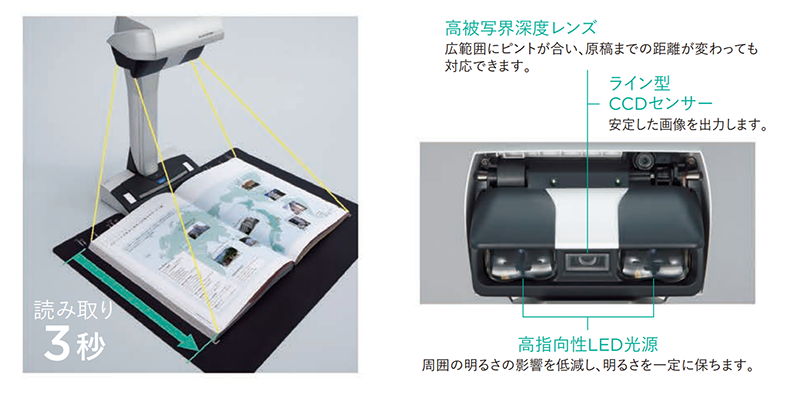

大きなページでも、手前から奥まで均一で読みやすい出力ができるのは、(1)高被写界深度レンズ、(2)高指向性LED光源、(3)ライン型CCDセンサーを組み合わせたVIテクノロジーによるもの。

一般的に、オーバーヘッドスキャナーでは読み取り部がカメラ型となっており、同心円状に中心から少し離れた周辺部分の読み取りを苦手とします。

しかし、SV600ではこれら3つのパーツを組み合わせた技術により、画質のバラツキを抑え、均一で読みやすい、まさに"ドキュメント画質"を実現しているのです。

高被写界深度レンズなど3つのパーツを高度な技術で組み合わせてスキャンし、読みやすいドキュメント画質を出力する

その他、スキャンボタンを長押しして連続スキャンモードにしておけば、ページをめくるだけで次のスキャンを開始する「ページめくり検出」、厚みのある書籍で生じがちなスキャン時の歪みを除去する「ブック補正機能」、書籍を押さえる指など不要なものを除去する「ポイントレタッチ機能」なども備えています。

数十ページスキャンしても、修正に時間がかかるようでは、自炊のテンションがダダ下がってしまいますが、これならサッとスキャンして、いっぺんに補正をかけ、サクッと保存できるので、自炊が楽しくなりそうです。

大切な書籍を裁断せずに自炊したい!

手持ちの大切な書籍、裁断することなく自炊したいですよね?

必要なものは以下のものです。

- SV600

- 自炊する書籍

一般的なシートフィードスキャナーは、スキャンスピードが高速なものの、書籍を裁断する手間がかかります。もちろん、裁断したものは元に戻りません。しかも、裁断機も必要です。

でも、非破壊スキャナーを使った自炊では、裁断機を必要としません。そのため、自炊したい書籍以外に必要な道具はSV600だけ、というわけです。

実際にはどうやってスキャンするの?

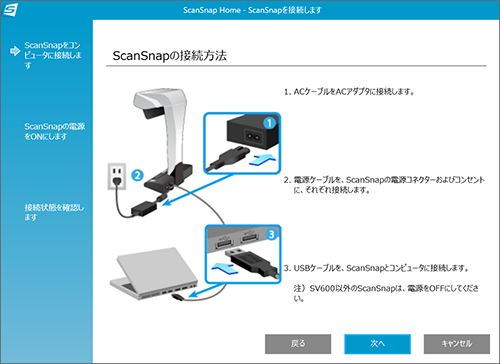

SV600が家にやってきたら、まずPCにScanSnap Homeをインストールします。

インストール後、ScanSnap Homeを起動して、使いたい機種を選んで「セットアップ開始」ボタンをクリックします。

SV600を選択してから「セットアップ開始」ボタンをクリックします

次に、画面の指示通りにSV600を電源に接続してから、SV600と当該PCを、付属のUSBケーブルで接続します。

SV600とPCをUSBケーブルで接続しました

画面に従ってセットアップを進めます

ケーブルがそれぞれにしっかり挿入されていることを確認したら、SV600のScanボタンまたはStopボタンを押してSV600に電源を入れます。

ボタンを押して電源オンに。電源が入ると、Scanボタンの青いLEDが光ります

しばらくするとScanSnap HomeがSV600を認識し、接続が完了します。

接続が完了しました

さっそくスキャンしてみましょう。

Scanボタンを押すだけ楽ちん

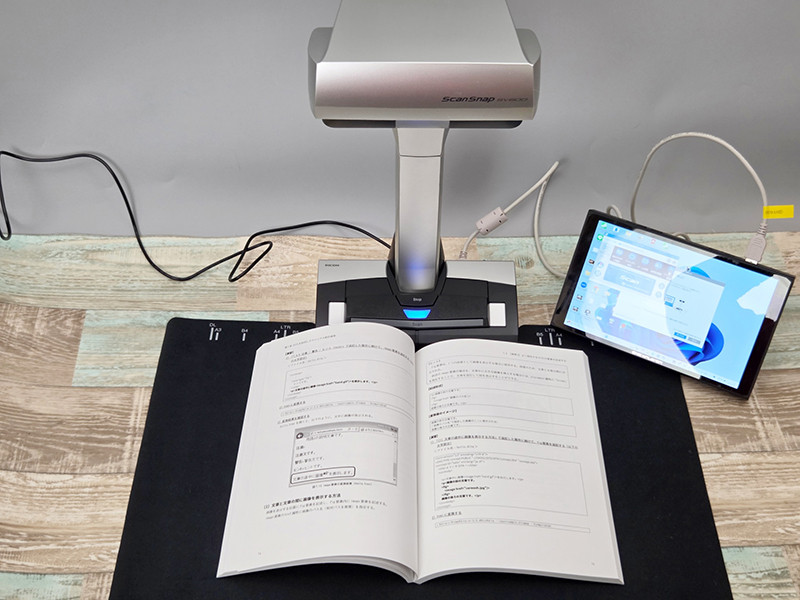

SV600の前面に背景マットを設置したら、その上に電子化したい書籍を置いてスキャンを始めましょう。

背景シートを敷いてその上に書籍を設置

PC側で開いているScanSnap Homeの「Scan」ボタンをクリック、あるいはSV600のScanボタンを押してスキャンが始まります。

高指向性LED光源が、ライン状CCDがスキャンする原稿を明るく照らしています

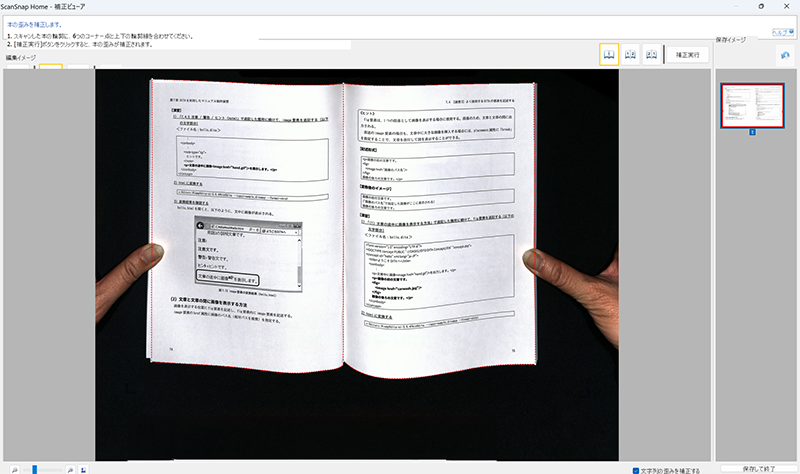

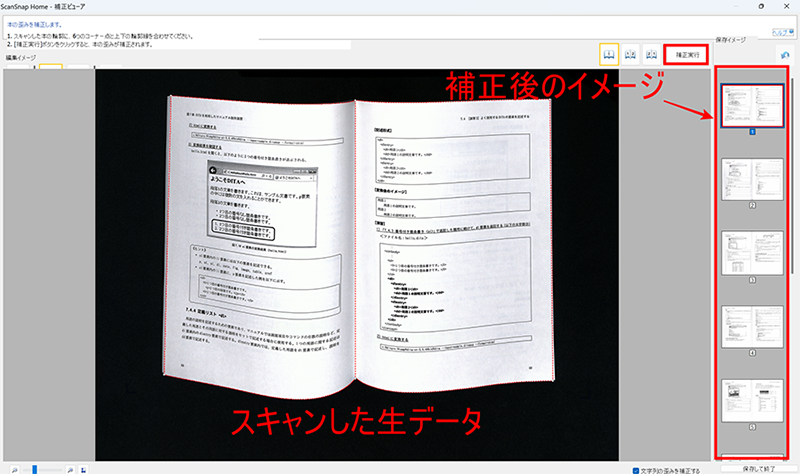

厚みがあるため、読み取りイメージは歪みがあります。「本や雑誌などの見開き原稿を、歪みの補正をして保存します」を選ぶと、右側に保存されるイメージが表示されるので「このイメージで保存する」をクリックしましょう。

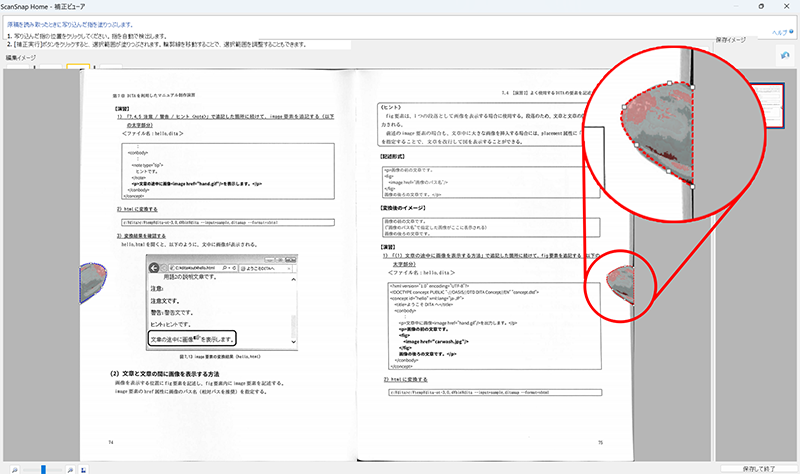

微調整をしたい場合は「イメージを確認/修正する」をクリックします。例えば、以下の写真では書籍の両端を押さえた指が写り込んでいます。

指や背景が写り込んでいます

ポイントレタッチ機能を開いて、消したい指をクリックしましょう。ハンドルをつかんで微調整することもできますよ。

指を選択したら「補正実行」をクリックします

指が消えました

書籍を丸ごと自炊したいのであれば、ページめくり検出機能を使ったスキャンが便利です。SV600のScanボタンを2秒長押しするだけで、ページめくり検出機能がオンになります。推奨されているページめくりの速度は1~2秒。スキャンにかかる時間が3秒なので、検知するまでの時間を合わせても片面で7秒程度しかかかりません。

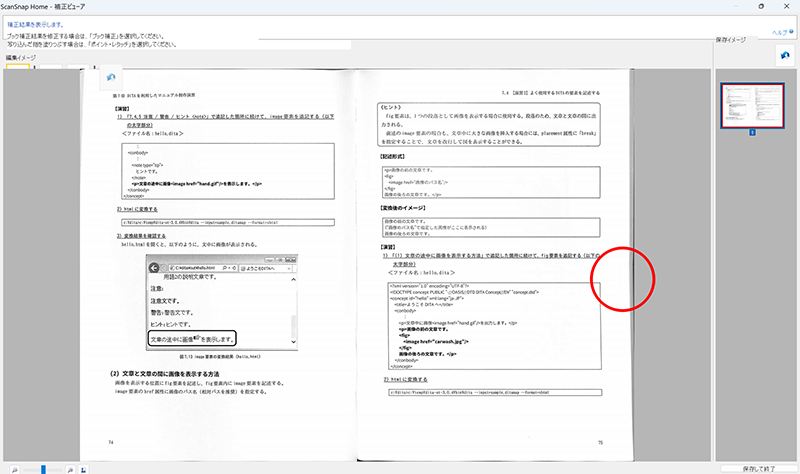

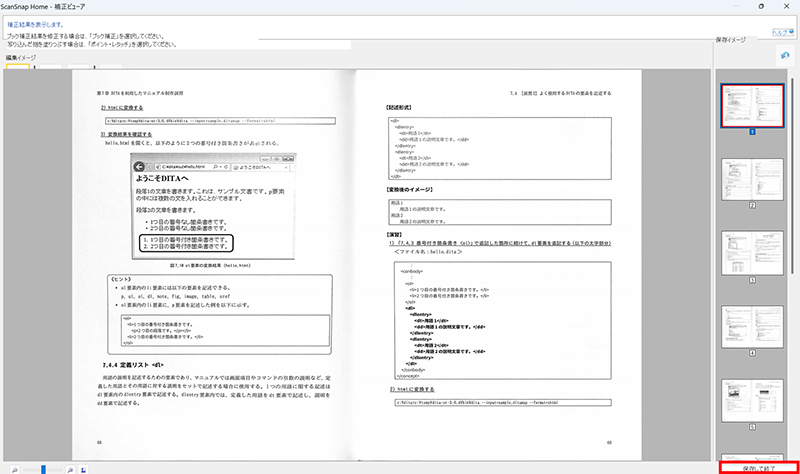

「補正実行」を行えば、左のようにスキャンしたものが、全ページにわたり右のようなイメージに補正されます

補正されました。「保存して終了」ボタンを押し、スキャンしたものを保存します

便利だと思ったのは、スキャンした見開きをページごと、つまり右と左のページに分けて保存する「見開きページの分割」機能があることです。PCの横長ディスプレイで表示するなら見開きのほうが見やすいかもしれませんが、スキマ時間にスマートフォンやタブレットで閲覧したいというのであれば、単ページの方が断然読みやすくなります。

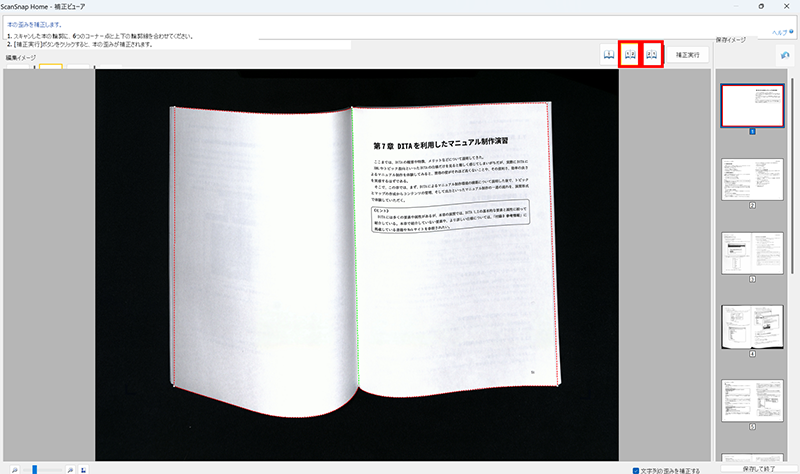

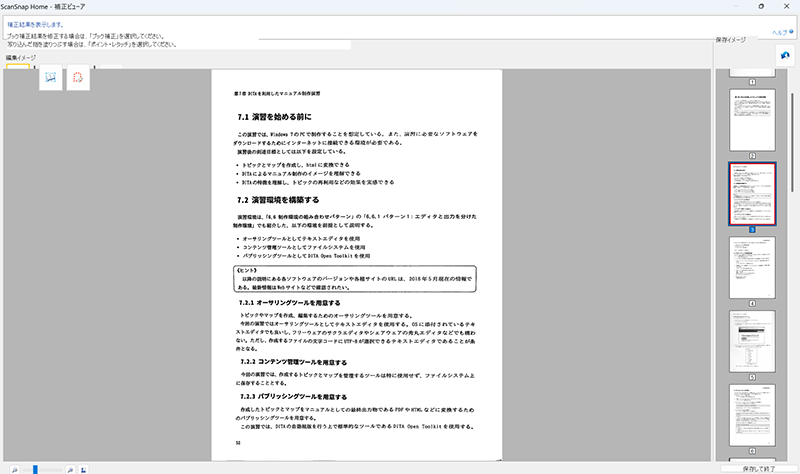

見開きページの分割は簡単です。原稿をスキャンした後の補正ビューアで「1 2」あるいは「2 1」と表示されているボタンを選んで「補正実行」をクリックするだけです。

画像のボタンのいずれかを選ぶと見開きページが各ページに文化されます

ページが分割されました!

これで、どこでも閲覧できる電子文書を自分で作ることができました。

写真集やアートブック、作品集など、画像を多用した書籍は見開き全体を1ページとして、テキスト主体のものは単ページで保存することができますね。

分割するかしないかは左のウィンドウに表示されているページのみへの操作なのか、それともスキャンしたページ全体に対するものなのかを選べるので、コミックのほとんどのページは単ページで保存しつつ、見開きを使った表現のあるページのみ、見開きで保存するといった応用もできそうです。

まとめ

できれば3部同じ書籍を購入したいと思っても、生活にかかるその他の費用が高騰していることや保管場所が足りない昨今、なかなか実現できません。

しかし、裁断せずに自炊する環境を自宅に整えていれば、1部、あるいは2部で事足ります。閲覧用は電子化したものを使えるからです。電子化したものであれば、何度読んでも擦り切れることはありません。雨の日でも雪の日でも、風の強い日でも安心して持ち出せます。

SV600は厚み3cmのものまで読み取れるので、薄い本だけでなく厚い本にも対応します。

保管する紙の書籍の量が3分の1、あるいは3分の2になった分、より多くの書籍を購入できるのもうれしいですね。

裁断しない、非破壊スキャナーによる自炊という方法もあるということを覚えていていただければ幸いです。

この記事を書いた人

ScanSnapアンバサダー。ガジェットをこよなく愛するフリーランスライター。 約10年、福島県郡山のビジネス専門学校でMS-Accessなどの講師を務める。実際に見て聞いて使って書くのが好きな、“notコタツ”ライター。二級小型船舶操縦士免許、乗馬5級、普通二輪免許など多様な資格を取得。

おすすめ記事

だすまんちゃん直伝!本や教科書を裁断・自炊してPDF化する方法

教科書を自炊(電子化)してiPadを活用したデジタル勉強を行い、見事CBT試験・医師国家試験に合格された、ScanSnap プレミアムアンバサダーのだすまんちゃん(以下、だすまんさん)。 そのだすまん

【自宅でサクサク】本の自炊・電子化におすすめのスキャナー4選

本棚に収まりきらなくなった本や漫画。スッキリ片付けたいけれど捨てるには忍びない...。断裁したくないけれど、電子化したい本がたくさんある...。「本の電子化」(=「自炊」といいます)を始めたいけれど、

教材のデジタル化が効率的な勉強のカギ!~北大生が教えるScanSnap活用術~

「ScanSnapデジタル学習支援プロジェクト」でScanSnap SV600のモニターに応募した林コブシさんは北海道大学の法学部で学ぶ大学生です。分厚い書籍を裁断せずにスキャンできるSV600を活用