カレー沢薫のなりゆきデジタル化ぐらし〜Vol. 10〜

目次

思い出のデジタル化として写真やチェキをスキャンしてデジタル化してみたが、物理記録媒体は劣化するし突発的に失われることがあるので、今の内にスキャンできるタイプの思い出のものはデジタル化しておくとよいだろう。

ただ、デジタルデータはアナログデータと違って半永久的というのは無限にコピーすることで永久性が保てるというだけであり、HDなどデータを保存する媒体自体の寿命はむしろアナログより短いらしい。

よってせっかくデジタル化しても、己のPC内のみに保存という、オンリーワンな世界に一つだけのデータにしておくと「何もしてないのに起動しなくなった」などの怪現象により、アナログよりもあっけなく消失することになりかねない。

なんでもコンパクトかつスマートにするのがクールとは限らない。データ化したら、パソコン内だけでなくクラウドにも保存、重要なものであればスキャン後のアナログ書類もすぐには捨てない方がいいだろう。例え「書類(16)~のコピー~」という普通では発生しない激ダサタイトルデータでも残った方が勝ちである。

ちなみに最も耐用年数が長い媒体は「石板」と言われているらしいが、耐用年数、そして紛失リスクを考えるなら「体に彫る」がファイナルアンサーだろう。これなら自分が生きている間に紛失することはほぼない。

ともかくデータはかさばらないのだから、必要かはわからないが、捨てるに忍びないものはとりあえずデータ化しておくとよいだろう。

しかし、いかにPR記事といえど「思い出の卒業文集やアルバムをデータ化しておこう!」とは言えない。少なくとも今の原稿料では言えないので、二親等以内の親族を3人以上人質にとった上で再度見積もりを提出してほしい。

ただ世の中には、一片の曇りもない学生生活を送った人もいるだろうし、むしろ学生時代で絶頂を終えてしまったという人もいるだろう。そういう人はScanSnapで二度と戻らない日々のバックアップをしておくべきだ。

ただ私にとっては実家から突然発掘される中学時代の卒業文集は「不発弾」であり、発見の報があれば「触るな!死ぬぞ!」と、親に半径1メートル以内に入るなと警告し、即刻現場に向かい、スキャナーではなくシュレッダーに通すのが正しい卒業文集の処理方法だ。

ちなみに、学校から膨大に発行されるプリント類をさばくのにScanSnapはかなり重宝するらしいので、子育て家庭は購入検討といったところだ。

子どもにスキャンの習慣をつけさせてもいいが、子どもが私のようなタイプだと、机の奥につづら折りになったプリントを大量に保管する習性があり、まず家に持って帰らないので、ここは子ども次第だ。

機械は最高のパフォーマンスをする。それをぶち壊すのはいつも人間なのだ。

子どもにもいろんなタイプがいる。そして子どもがどんなタイプか示すものの一つが「通知表」である。

強引な導入だが、今回スキャンしてみろと送られてきたサンプルが「通知表」なのだ。一体メーカーは何種類スキャンサンプルを持っているのだろう。

通知表は文集に比べれば等級が落ちる呪物かもしれないが、備考欄に明らかに担任の怒りがにじんだコメントが書かれている場合は一気に特級と化す。

通知表データなんて取っておく必要あるか、とも思うが「必要なさそうだが捨てるのも何だか」な物の代表ともいえるので、こういうもののデータだけとって原本は思い切って捨てれば家が片付きそうである。

また個人的体験を述べるなら、通知表が必要になるシーンは皆無ではない。

詳細は伏せるが大人になってから、病院である検査を受ける時に「母子手帳と通知表があれば持ってきてくれ」と言われることがあるからだ。

これを提出することでより検査の精度が上がるそうなのだが、これらのデータを提出できる患者はそんなにいないのではないかと思う。

しかしScanSnapでデータをとっておけば「こんなこともあろうかと」とすぐに提出することができる。ついでに母子手帳のデータも同フォルダに入れておけば怖いものなしだが、そこまで将来何らかの検査を受ける予感がしているなら、今行った方がいい。早すぎるということはない。

ちなみに、将来通知表はデータ化され、企業の採用担当者が閲覧可能になるという恐ろしい話を聞いたこともある。

そんなことをされたら通知表に「協調性がない」と書かれた時点で人生が詰んでしまう。これ以上日本の労働力を減らすべきではない。

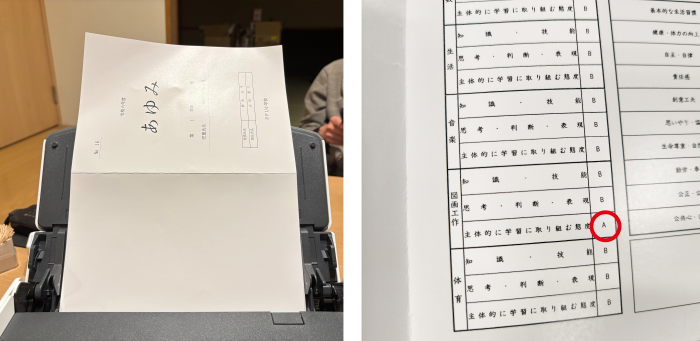

そんなわけで担当から「通信簿(あゆみ)を送ります」と言われていたので、あゆみさんの通信簿が送られてくるのだと思っていたし、いきなり苗字なし名前呼び捨てとは馴れ馴れしすぎる、お前はあゆみのなんなんだと思っていたが、通信簿のタイトルが「あゆみ」だった。

確かに小学校ぐらいまで通知表や文集には「あゆみ」や「めばえ」「すだち」「たいだ」「ふんぬ」など謎のタイトルがついていたような気がする。

通信簿の持ち主は「田中いちろう」君、小学一年生である。令和6年の小1にしては質実剛健すぎる名前だ。担任の「山田晋六」や校長の「鈴木礼子」の方がまだ考えられた名前をしている。

何故通信簿がサンプルになっているかというとScanSnapなら「二つ折り」のA3やB4の原稿でも「手差しスキャン」モードで1枚のデータとして保存できるという機能を試すためだ。

確かに通信簿はおいそれ中身が見えてはいけないので大体二つ折りになっている。同じ形式だと履歴書などをスキャンするのに便利である。

実際スキャンしてみると、両面スキャンにより1回で1学期分の通信簿のデータ化が完了した。連続スキャンも可能なので、1年分の通信簿を一つのデータにすることも可能だ。

だが、それよりも気になっているのは「田中いちろう」の通信簿の内容だろう。

サンプルと言って、残高が一千万越えの通帳を送って来たぐらいだ。オールAで「将来の日本を背負う存在」と備考に書かれた通信簿を送ってきても不思議ではない。

そう思って、恐る恐る開いていたが、そこには全ての教科がほぼ「B」という逆になるのが難しい世紀の凡人の姿があった。

さらに、生活行動面は「空欄」である。これは省略なのか「教室で空気すぎて行動や生活が肉眼で見えなかった」のか判断に迷うところだ。

特に感想が出てこない内容、と言いたいところだが、私は「図画工作」の「自主的に学習に取り組む態度」だけが「A」であることを見逃さなかった。

だから何だと思うかもしれないが、全てにおいて凡、教室でも全く存在感がないが、図工でだけはちょっと目立つタイプというのは危険である。

しかも図工が技術的に「得意」というわけではなく「図工でだけやる気がある」という点がポイントだ。

何が危険かというと、私がそのタイプだったからだ。

残念だがいちろう君は、将来会社員にはなれないかもしれない。

何故、こんなある種の人間を絶妙に嫌な気分にさせるサンプルを作るのか、サンプル製作者のその手のセンスが「SS」であることだけは確かである。

この記事を書いた人

おすすめ記事

学校プリントの賢い整理・収納術をご紹介!管理にはデジタルの活用もおすすめ

子どもが小学校へ上がり、ほっと一息ついたのも束の間。待ち受けていたのは、学校やPTA、放課後児童クラブから配布されるプリントの山・山・山...。 毎日のように持ち帰ってくるプリントの中には、大切な連絡

子どもの作品、どうしてる?小さくまとめて贈ろう お片づけのプロ・青山順子が教える、毎日の書類管理を楽にするアイデアその5

家庭内にもさまざまな書類があり、「いつか使うかも・・・」と思って後回しにしていると溜まる一方。そこで、デジタル機器を活用した片づけアイデアをシリーズ6回でお届けしています。