成果を出すための目標の立て方を解説!具体的なコツと続けるための秘訣

目標を立てることは、仕事や自己成長の原動力となります。しかし、多くの方が目標設定に悩み、「目標達成に向けた行動や努力が続かない」「目標を達成できない」と感じているのではないでしょうか。

本記事では、仕事の目標の立て方を中心に、実行力を高める具体的な設定方法やコツを解説します。今年こそ目標を達成したい方はぜひ参考にしてください。

目次

1.今年こそ達成したい!目標の立て方と気を付けるべきこと

「今年こそ目標を達成したい!」と思っている方や、「どんな目標を立てるべきか...」と迷っている方に向けて、目標設定の際に気を付けるべきポイントを5つのステップに分けて紹介します。

具体的な目標の立て方を理解することで、モチベーションを維持しやすくなり、結果的に目標達成の確率が高まります。ぜひここでご紹介する手法を意識するようにしてみてください。

ステップ1:発生型目標と設定型目標を切り分けて考える

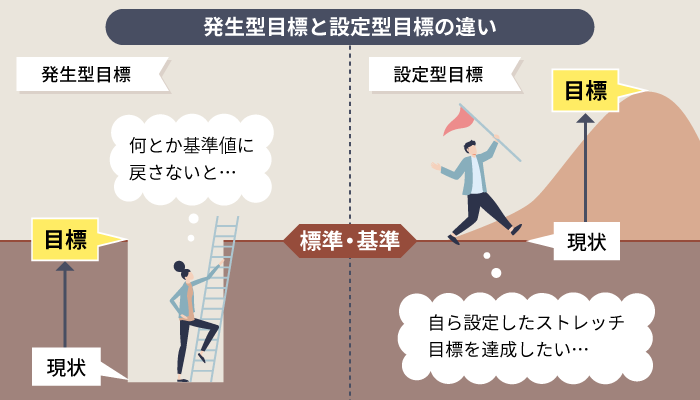

目標には大きく分けて2つの種類があり、それぞれ「発生型目標」「設定型目標」と呼ばれています。

発生型目標は自分の意思とは関係なく自然に発生するもので、基本的には現在起きている問題や課題を解決するための目標です。足りないものやマイナスになっているものを元に戻すようなイメージで、たとえば会社でプロジェクトが遅延していたことで生じる「プロジェクトのスケジュールを正常化する」という目標がこれにあたります。

それに対し、設定型目標は個人が意識的に設定する目標のことを指します。上記でご紹介した発生型目標がマイナスを補うためのものだとすると、これは現状からさらにプラスを生み出すための目標ということになります。「売上を前年比〇%増する」という目標は、設定型目標だといえます。

目標を設定し達成するためには、まず2つの目標を意識的に切り分けて考え、アプローチの仕方を検討するのがおすすめです。2つの目標を分けて考えることで、仕事における目標が明確になるでしょう。

また、それぞれの目標を組織のビジョンや戦略と照らし合わせながら立てることで、会社の方向性を自分事として捉えられるようになります。ひいては、会社と大きな方向性のズレを生じさせず、個人目標に落とし込むことができるようにもなるでしょう。

このように2種類の目標を切り分けて考えることは、チームやグループで目標を立てる場合、個人目標を立てる場合どちらにも役立ちます。

ステップ2:「なぜ」「どうやって」を明確にする

続いて取り組むのは「なぜその目標を達成したいのか」「どうやって達成するのか」を明確にすることです。

目標達成へと進む中、予期せぬ障壁にぶつかることもあるでしょう。そうした場合に「なぜその目標を達成したいのか」という問いに対する答えが明確であれば、それが原動力となり、諦めずに挑戦を続けることができます。

また目標が漠然としていると、どのように行動すればいいのかが見えにくく、結果として行動を起こすのが遅くなったり、挫折したりするリスクが高まります。目標達成に向かってあゆみを止めないために「どうやって」目標を達成するのか具体的なアプローチをイメージしておくようにしましょう。

ステップ3:具体的なアクションを盛り込む

ステップ2で定めた目標を元に、より具体的なアクションプランを立てていきます。

目標を具体化する際には、小さなステップに分けて考えることが非常に重要です。これは、大きな目標を一気に達成しようとすると途中で気持ちが折れやすくなるのに対し、タスクを細分化しておけばモチベーションを維持しやすくなることが関わってきます。

「10名のチームメンバーを選定する」という目標を立てた場合には、「各部署の上長に相談」「メンバー候補とミーティングを行う」など、細分化されたアクションプランを設けておくことで、日々何に取り組むべきかを明確にすることができます。

最終的なゴールに向けたステップを明確にし、進捗や方向性を確認しながら達成へと歩みを進めるようにしましょう。

ステップ4:定量的な指標を設ける

目標を達成するためには、進捗状況を数値で把握できるように、定量的な指標を設けることが重要です。これにより、目標に向けた取り組みがどれだけ進んでいるのかを明確に把握でき、必要に応じて軌道修正も行いやすくなります。

たとえば、「プロジェクトを成功させる」という目標がある場合、単に「成功」を目指すだけでは曖昧すぎて、進捗を測るのが難しくなります。しかし、これを「製品Aの顧客満足度を前年比10%向上させる」といった数値で表現することで、具体的なゴールを設定できます。

定量的な指標があれば、プロジェクトが進行している最中や終了のタイミングで、どれだけ目標に近づけたか、どのような成果を上げたかを客観的に評価することも容易になります。また、その指標は次のプロジェクトでの目標立案にも活かすことができるでしょう。

後ほどご紹介する「SMARTの法則」でも、目標が測定可能であることが重視されます。進捗の可視化と適切な行動管理のため、できるだけ定量的な指標で目標を表現するようにしましょう。

ステップ5:明確な期限を設定する

期限がない目標は、漠然としたまま放置されがちで、結果として目標達成に向けたアクションが後回しにされたり、計画が遅れてしまったりすることが多くなります。明確なデッドラインを設けておけば、「いつまでに何をすべきか」を意識して行動できるようになることから、目標達成に向けた意識が高まります。

たとえば、「いつか顧客満足度を向上させる」という目標では、その「いつか」が曖昧なため、日々の行動に結びつけるのが難しくなります。しかし、「6ヶ月後の顧客アンケートで、前年比を10%上回る顧客満足度を達成する」というように具体的な期限を設定すると、その期限に向けてのスケジュールを逆算し、効率的に取り組みを進めることができるようになります。

この際、大きな目標に対する期限のみならず、各アクションに対する期限をマイルストーンとして設定しておくことで、アクションを起こしやすくなります。

2.目標設定の際に使いたいフレームワーク

目標設定をより効果的に行うためのフレームワークを紹介します。これらのフレームワークを活用することで、目標の具体性や達成可能性を高めることができます。

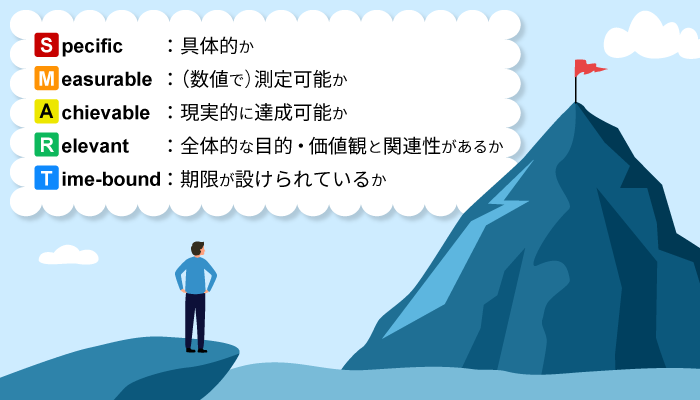

2-1. SMARTの法則

SMARTの法則は、目標を具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性のある(Relevant)、期限を定めた(Time-bound)ものにするフレームワークです。明確な基準を持つことで、進捗を追いやすくなります。それぞれの内容と目標例をご紹介します。

Specific(具体的):目標をできるだけ具体的に設定します。

たとえば「顧客満足度を上げる」ではなく「顧客アンケートの平均評価を5段階中4以上にする」という具合に、行動の内容を明確にします。目標に具体性が盛り込まれることで、複数人で同じ目標を追いかける場合にも認識の違いが生まれにくくなります。

Measurable(測定可能):目標が達成されたかどうかを数値で測定できるように設定します。進捗状況を把握しやすくなり、達成度合いを評価する際にも役立ちます。

満足度に関する目標であれば「前年比で10%増加させる」、勉強の目標であれば「1週間で20時間勉強する」といったように、測定可能な数値を設定します。

Achievable(達成可能):目標は現実的なものであることが重要です。自分のスキルやリソースを考慮し、手の届く範囲で設定します。

たとえば「3ヶ月で英語をペラペラに話せるようになる」という目標は現実的ではありませんが、「3ヶ月で英会話フレーズ100個を覚える」といった目標であれば達成への道筋がイメージできるのではないでしょうか。

自分自身や自社の状況、リソースを把握した上で達成可能な目標を立てるようにしましょう。

Relevant(関連性がある):目標が全体的な目的や価値観に沿っているかを確認しておくようにしましょう。

「リピート顧客を増やすため、顧客満足度を向上させる」のように長期的な目標と関連付けることで目標が意味のあるものになります。

また、困難な状況に陥った際、モチベーションを保ちながら目標に取り組むためにも、「良いサービスを提供することで顧客を笑顔にする」など、目標の先で達成できる未来をイメージした目標を立てておくことはとても大切です。

Time-bound(期限を定めた):目標には期限を設けましょう。

具体的な締め切りがあることで各ステップのスケジュールを立てやすく、行動に緊張感をもたらすこともできます。「6ヶ月以内にプロジェクトを完了させる」「3ヶ月以内に3件の成約を目指す」「1ヶ月の間に営業電話を300件行う」といったように、それぞれの目標で期限を設けて進捗を管理することをおすすめします。

2-2. マンダラチャート

マンダラチャートは、中心に目標を置き、その周囲に関連するタスクやアイデアを書き出すことで、目標達成に必要な行動を視覚的に整理できるフレームワークです。全体像を把握しやすくなり、取り組むべきことが明確になります。

マンダラチャートを作成する際には、中心に達成したい目標を置き、そこから広がる形で関連する8つの要素やタスクを書き出します。さらにその8つのタスクそれぞれに対しても関連するアクションやアイデアを追加していくことで、具体的な行動計画を立てられます。

なお、マンダラチャートは可能であれば紙に書き出すことをおすすめします。視覚的に整理され、一覧性にも優れており、自分やチームとしてやるべきことが明確に見えるようになります。大きめの紙にマンダラチャートを作成してチームで話し合いを行うと、ひとりひとりがアイデアを出しやすくする効果も見込めます。

2-3. GROWモデル

GROWモデルは、主にコーチングや改善活動のために使われるフレームワークで、目標(Goal)、現状(Reality)、選択肢(Options)、意志(Will)の4つのステップに分けて質問を繰り返し、組織や個人を目標達成へと導きます。

GROWモデルでは、目標に取り組む人に向けて質問を投げかける、もしくはチーム内で質問を投げかけ合うのが一般的です。ご自身の目標を立てる場合には、自分自身に問いかけてみてもよいでしょう。

これは現状分析と行動計画の立案を行い、目標達成に向けた最適なプロセスを見つけ出すことを目的にしたフレームワークです。各ステップと質問例は以下の通りです。

Goal(目標):最初のステップでは、何を達成したいのかを明確にします。具体的で現実的な目標を引き出すことが重要です。「今取り組んでいるプロジェクトで、最終的に達成したいゴールは何ですか?」という投げかけはこれにあたります。

Reality(現状):現在の状況を分析し、目標達成までにどのような障壁やリソースがあるかを把握します。「現在直面している課題は何ですか?」「目標達成までに必要なリソースは何ですか?」といった質問をすると良いでしょう。

Options(選択肢): 目標達成のために取り得る選択肢を洗い出します。複数の選択肢を検討することで、柔軟なアプローチが可能になります。「目標達成のために考えられる方法は何ですか?」「別のアプローチがあるとすれば、それはどのようなものですか?」といった質問は、選択肢を引き出すためのものです。

Will(意志):最終ステップでは具体的な行動計画を決定し、その意志を固めます。実行可能なステップを明確にすることで、行動に移しやすくなります。「具体的にどのアクションをいつまでに行いますか?」「そのアクションを実行するための最初のステップは何ですか?」といった質問をして、目標に取り組む人自身に優先順位や期限、具体的なアクションプランを定めていきます。

3.立てた目標を達成するための秘訣

目標を立てることは第一歩ですが、実際に達成するためには継続的な行動と見直しが必要です。ここでは、目標達成に向けて行動するためのアプローチについて解説します。

3-1. 段階的に取り組む

大きな目標は一度に達成するのが難しいことが多いため、小さなステップに分けて取り組むことが大切です。ステップに分けてマイルストーンを明確にしておくことで、何をいつまでにすべきかがすぐに分かり、目標達成に向けた取り組みが進めやすくなります。

また、既に完了したステップを可視化できるようにしておくことで、モチベーション維持にもつながります。モチベーションを高く保つための方法は、次の項目でより詳しくご説明します。

3-2. モチベーション維持の心構え

目標を達成するには、モチベーションの維持が必要不可欠です。そのためには、目標までの道のりにマイルストーンを設け、モチベーションになるような報酬や休息を設定するのが有効です。たとえば「目標の進捗が50%に達したら好きな映画を見る」といった小さなご褒美を設けることで、楽しみながら目標に取り組むことができます。

また、達成度を測ることもモチベーション維持に非常に有効です。目標が目に見える形で進捗していると、次のステップに進む糧にもなります。特に自己成長を目指す目標の場合、定期的に進捗を確認し、その成長を実感するよう心がけると良いでしょう。

3-3. こまめに振り返りを行う

目標を達成するためには、定期的な振り返りも欠かせません。進捗状況や日々の行動を確認し、必要に応じて計画を見直すことで、目標達成に向けた軌道修正が可能になります。

たとえば、毎週末に1週間の進捗をチェックし、問題点があれば解決策を考える習慣を作ることで、計画がうまくいかない時にも柔軟に対応できます。

また、振り返りの際に役立つのが、資料のデジタル化です。プロジェクトやタスクに関する資料を紙で管理していると、後から見返すのが面倒になることが多いですが、デジタル化しておけばスムーズに振り返りができるようになるほか、共有も簡単になります。

スキャン時におすすめなのは、スキャナー「ScanSnap iX1300」です。書類や資料を手軽にデジタル化でき、必要なときにすぐアクセスできる環境を作れることから、業務や勉強の効率向上も図れます。

ScanSnap iX1300

37,400円

振り返りは単なる確認作業ではなく、目標達成に向けた成長と改善の機会です。こまめなチェックとツールの活用で、計画を最適化しながら目標へと進みましょう。

4.目標の立て方とモチベーション維持を意識してみましょう

目標設定が適切であれば、達成の可能性は飛躍的に高まるでしょう。目標を立てられたら、モチベーションを保ちながらこまめに振り返りを行うのも大切です。この記事でご紹介したポイントを実践し、ご自身やチームにとって最適な目標達成への道筋を見極め、第一歩を踏み出してみてください。

この記事を書いた人

ライター ハテシマサツキ

アトリア合同会社代表。IT企業に勤務するかたわらライター活動を行い、独立後はフリーランスとしてクライアントのWEBコンテンツの制作やPR活動に携わる。 2024年には「はなれじま広報部」を立ち上げ、全国の離島を取材している。

おすすめ記事

チームで使える!Googleスプレッドシートでタスクを管理する方法

ビジネスシーンの中で、Excelのような表計算ツールとして使用される機会の多いGoogleスプレッドシートは、無料でも利用できるのが大きな魅力です。 表計算だけでなく、フィルタやコメント、チャットなど

iPadの王道手書きノートアプリ!Goodnotesの基本的な使い方

数あるiPadの手書きアプリの中でも、王道の手書きノートアプリ「Goodnotes」。 バージョンアップを重ね、現在は「Goodnotes」として基本無料で利用できます。「Goodnotes」には、手

だすまんちゃん直伝!本や教科書を裁断・自炊してPDF化する方法

教科書を自炊(電子化)してiPadを活用したデジタル勉強を行い、見事CBT試験・医師国家試験に合格された、ScanSnap プレミアムアンバサダーのだすまんちゃん(以下、だすまんさん)。 そのだすまん