電子書籍と紙の本はどう使い分ける?記憶の定着に有利なのはどちら?

読書が習慣化し、通勤・通学の途中や就寝前などに本を読んでいる人も多いのではないでしょうか。最近では電子書籍も普及し、スマートフォンやタブレット端末、電子書籍リーダーなどを利用して読書を楽しむ人も増えています。

しかし、同じタイトルで紙の本と電子書籍があった場合、どちらを購入すれば良いのか迷ってしまうことはないでしょうか。

そこで今回は、紙の本と電子書籍のメリット・デメリットを紹介するとともに、紙の本のデメリットを克服する方法も含めて詳しく解説します。

目次

本を購入する場合、従来のような紙でできた本はもちろんのこと、電子書籍も選択肢のひとつとして挙げられます。一見すると、電子書籍のほうが書店へ出向いたり商品の到着を待ったりする必要もなく、メリットばかりのように思われがちです。

しかし、じつは紙の本にもメリットはあります。電子書籍と紙の本のメリットとデメリットをそれぞれ整理しながら解説しましょう。

メリットとデメリットをまとめた比較表はこちら

電子書籍のメリット・デメリット

はじめに、電子書籍のメリットとデメリットを紹介します。

メリット

電子書籍の最大のメリットは、わざわざ店舗へ出向く必要がなく、スマートフォンやタブレット、電子書籍リーダーなどの端末からすぐにダウンロードし読めることです。交通費や移動時間の節約にもなり、読みたい本をその場ですぐに読めるのが最大のメリットといえるでしょう。

また、電子書籍はコンパクトなデバイスのなかに数百冊、数千冊もの本を保存できます。本の量が増えたとしても保管スペースを確保する必要もありません。

さらに、毎月定額の料金を支払えば電子書籍が読み放題で利用できるサービスもあります。

デメリット

電子書籍はスマートフォンやタブレット端末などがなければ読むことができないほか、万が一外出先などで端末の充電が切れてしまうと続きを読めません。スマートフォンの場合は画面が小さく、読みづらさを感じることもあり、新たにタブレットや電子書籍リーダーなどの端末を買い揃えるとなるとコストもかかるでしょう。

また、紙の本であれば家族や友人などと本の貸し借りが簡単にできますが、電子書籍の場合はそれができません。さらに、不要になった本を売却できないことも電子書籍のデメリットといえるでしょう。

紙の本のメリット・デメリット

つぎに、紙の本のメリットとデメリットを紹介します。

メリット

紙の本の最大のメリットは、スマートフォンやタブレット端末がなくても読めることです。充電の残量を気にする必要がなく、いつでもどこでも手軽に読み進められるのは魅力といえるでしょう。

また、スマートフォンやタブレット端末の場合はバックライトが目にダメージを与えやすいですが、紙の本は目に優しく視力低下のリスクが低いです。

さらに、電子書籍では難しい本の貸し借りや売却も、紙の本であれば簡単にできるのも大きなメリットといえるでしょう。

デメリット

紙の本を手に入れるためには、書店やコンビニ、ECサイトから商品を購入する必要があり、手間と時間がかかります。また、人気の本は店頭で売り切れていることも考えられ、電子書籍のように確実に入手できるとは限りません。

さらに、本の量が増えれば増えるほど物理的な保管スペースも確保しなければならず、管理にも手間がかかります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 電子書籍 | ・読みたい本をその場で購入できる ・物理的な保管スペースが不要 ・定額で読み放題のサービスも ・品切れのリスクがない |

・端末がなければ読めない ・充電が切れのリスク ・本の貸し借り・売却が難しい ・電子書籍化されていないタイトルもある |

| 紙の本 | ・端末がなくても読める ・充電切れの心配がない ・目に優しい ・本の貸し借り・売却が簡単 ・電子書籍よりもタイトル数が豊富 |

・商品を購入する手間と時間がかかる ・品切れのリスクがある ・物理的な保管スペースが必要 |

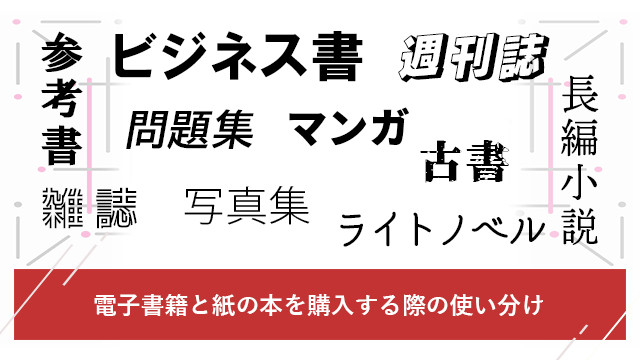

2. 電子書籍と紙の本を購入する際の使い分け

電子書籍と紙の本にはそれぞれメリット・デメリットがあることが分かりましたが、これらを踏まえてどのように使い分ければ良いのでしょうか。

今回は、電子書籍に適したジャンル、および紙の本に適したジャンルの本をそれぞれ紹介しましょう。

おすすめのジャンルをまとめた比較表はこちら

電子書籍がおすすめのジャンル

はじめに、電子書籍がおすすめのジャンルとその理由を3つ紹介しましょう。

①週刊誌・雑誌

毎週、毎月発刊されている週刊誌や雑誌を購入している方も多いのではないでしょうか。しかし、発売日に合わせて店頭へ出向き、本を抱えて自宅に持ち帰ってくるのは手間がかかるもの。

また、週刊誌や雑誌は一般的な文庫本よりも紙面が大きく厚みもあるため、読み終わったものは定期的に処分しなければなりません。

電子書籍であれば、週刊誌や雑誌を定期的に購入する必要もなく、処分の手間も省けます。さらに、毎月定額料金で読み放題のサービスに加入していれば、毎週雑誌を購入するよりもコストが抑えられるメリットもあります。

②マンガ・ライトノベル

マンガやライトノベルは複数巻で構成されることが多く、数十巻にものぼる本を揃えるとなると保管スペースを確保しなければなりません。さらに、複数のタイトルを揃えると保管スペースが足りない、または読みたいときにすぐに取り出せないといった問題が起こることも。

電子書籍であれば、巻数やタイトル数が増えても保管スペースに困ることなく、読みたいマンガやライトノベルを瞬時に選択して読み進められます。

③長編小説

通勤電車やバスの中で長編小説を読むのが習慣化している方も多いのではないでしょうか。しかし、混雑している電車やバスのなかで紙の本を開くと、ページをめくりづらかったり、本にシワができたりすることもあります。

電子書籍であれば、スマートフォンを開き片手でページをめくれるほか、本にシワがついたり汚れたりする心配もありません。

紙の本がおすすめのジャンル

電子書籍とは反対に、紙の本が適しているジャンルにはどのようなものがあるのでしょうか。4つの例とその理由についても紹介しましょう。

① ビジネス書

ビジネスパーソンとして身につけておきたい教養やスキルなどがまとめられたビジネス書は、名著といえる本も多数存在します。

時代が変わっても重要な内容が取り入れられていることも多く、読み終わった後で重要な内容は振り返るケースも少なくありません。また、仕事に必要な実践的なスキルや知識を学ぶために、部署やチーム単位で本を管理しておきたいといったケースもあるでしょう。

紙の本の場合、重要なページに付箋を貼っておけば後で簡単に内容を振り返ることもできるほか、部署やチーム内で1冊の本を共有することも可能です。

② 参考書・問題集

大学受験や専門的な資格取得などを目指すうえで、参考書・問題集を活用した学習は欠かせないものです。

出題範囲が広範にわたる場合、得意分野とウィークポイント(弱点)が見えてくることもあり、受験に向けては特にウィークポイントを重点的に繰り返し学習する必要があるでしょう。

参考書や問題集のなかに重要なポイントをメモとして書き残したり、マーカーなどで印を付けておいたりすることもあります。このような使い方をする場合、電子書籍よりも紙の本のほうが自由度が高く、学習効率の向上が期待されるでしょう。

③ 写真集

スマートフォンやタブレット端末は年を追うごとに高性能化が進んでいますが、紙に印字された写真のほうが鮮明で魅力がダイレクトに伝わりやすいものです。

また、写真集は週刊誌や雑誌などとは異なり、単に情報を得るためのものではなく、趣味のコレクションのように物理的に所有することに価値を見いだす人も少なくありません。 そのため、写真集は電子書籍よりも紙の本が適しているといえるでしょう。

④ 古書

近年出版される本は、紙の本と同時に電子書籍としても同時に発刊されるケースが少なくありません。しかし、過去に出版された本の多くは電子書籍化されておらず、タイトル数だけで比較すると圧倒的に紙の本が多数を占めていることは明らかです。

たとえば、すでに絶版となっている古書はそもそも電子書籍が存在せず、紙の本として手に入れるほか手段がない場合もあるでしょう。

| おすすめのジャンル | |

|---|---|

| 電子書籍 | ・週刊誌・雑誌 ・マンガ・ライトノベル ・長編小説 |

| 紙の本 | ・ビジネス書 ・参考書・問題集 ・写真集 ・古書 |

3. 記憶の定着に有利なのは「紙の本」

本を読むということは、何らかの情報を自分自身のなかに取り入れ、記憶に定着させる行為と考えることもできます。

情報を収集する手段は多様化しており、本や新聞以外にもテレビやラジオ、そしてPCやスマートフォン、タブレットといった情報端末も存在します。

では、本を読んで情報を記憶に定着させるという本来の目的を考えたとき、紙の媒体と電子媒体とで違いはあるのでしょうか。

たとえば、ノルウェーのスタヴァンゲル大学においてアン・マンゲン氏が実施した実験(※1)では、興味深い結果が得られています。

50人の被験者に対して28ページの短編小説を読んでもらうという内容ですが、25人にはAmazonの電子書籍リーダー「Kindle」を使用してもらい、残りの25人は紙の本で読んでもらいました。

全員が読了した後、物語の設定や登場人物に関するテストを実施したところ、両グループに大きな差は見られませんでしたが、物語のなかで発生した14個の出来事を正しい順序に並び替えるテストでは紙の本を読んだグループのほうが好成績を残したのです。

※1 出典:Flood, "Readers absorb less on Kindles than on paper, study finds"(2014), The Guardian https://www.theguardian.com/books/2014/aug/19/readers-absorb-less-kindles-paper-study-plot-ereader-digitisation(確認 2022年3月15日)

また、2012年に情報処理学会で報告された論文(※2)では、Appleのタブレット端末「iPad」とA5版の紙を使用し、説明的文章と文学的文章を各媒体で読み進めた場合のテストを実施。その結果、文字の鮮明さやページめくりのしやすさではiPadに軍配が上がったものの、文章の内容に集中できる、目や体が疲れないといった項目では紙媒体を支持する被験者が多い結果が得られました。

さらに、文章の理解度を測るテストではiPadよりも紙媒体のほうが優位性が認められる結果となったのです。

※2 出典:小林・池内, 表示媒体が文章理解と記憶に及ぼす影響―電子書籍端末と紙媒体の比較― (2012), 情報処理学会 https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=81257&item_no=1&page_id=13&block_id=8(確認 2022年3月15日)

電子媒体と紙媒体を比較したとき、なぜこのような違いが起こるのでしょうか。アン・マンゲン氏は以下のように推論を述べています。

「読者は視覚的なものに加えて、触覚的な感覚を持つ。紙媒体を指でめくりながら、視覚の助けを得て読み進めることは、読者に文章に対する理解や定着を気づかせるのに役立つのかもしれない。おそらくこれが読者の助けになり、読者の物語の展開や進行の感覚に、より強い固定性と堅実性を与えることになるだろう。」(※1)

紙の本を読み進めていくなかで、ページをめくる動作は欠かせません。その際、視覚だけでなく触覚にも刺激が伝わることで、より記憶の定着につながるというのです。

ただし、これらの実験が行われた当時、多くの被験者は電子媒体よりも紙媒体に触れてきた経験が多いことも事実です。iPadやKindleなどの電子書籍リーダーは近年になって登場したものであり、操作に慣れていないことが実験結果を左右したとも十分考えられるでしょう。

これまで紙の本に慣れてきた人にとっては、電子書籍よりも紙の本が記憶の定着につながりやすいのは事実といえます。しかし、今後電子書籍がさらに広く普及していくことで、幼少期からタブレット端末や電子書籍リーダーに触れる機会が増えることも考えられます。その結果、記憶の定着という観点において必ずしも紙の本に優位性があるとはいえない時代になる可能性もあるでしょう。

4. 保管方法を工夫することで紙の本の弱点を克服

上記で紹介した客観的な研究データからも、紙の本にはさまざまなメリットがあることは事実です。しかし、紙の本の最大の弱点ともいえるのが保管スペースの問題です。本が増え続けた結果、部屋のなかに保管スペースが確保できなくなり、やむを得ず処分しなければならないこともあるでしょう。

そこで、このような問題を解消するためにおすすめしたいのが、「本の自炊」です。

本の自炊とは

本の自炊とは、現在所有している本をスキャナーで読み取り、デジタルデータとして保管・管理する方法です。

スキャナーで読み取った本の内容はPDFやJPGといったデータへ変換されるため、それをスマートフォンやタブレット端末、電子書籍リーダーなどに取り込んでおけば手軽に読み返すことができるのです。

ただし、本はそのままの状態ではスキャナーで読み取ることが難しいため、1ページずつ裁断してから取り込む必要があります。

自炊したほうが良い本とは

自炊に適している本はさまざまなものがありますが、特におすすめしたいのが雑誌やマンガ・ライトノベルなどです。

たとえば、毎週・毎月購読している雑誌であっても、重要な内容が記載されているページは限られていることが多いものです。重要なページだけを切り抜いて保管する方法もありますが、後になってから「あのページも取っておくべきだった」と後悔することも。しかし、自炊であれば雑誌を丸ごとデータ化できるため、そのような心配がありません。

また、マンガやライトノベルの場合、1タイトルごとに複数巻を揃える必要があり、保管スペースが少ないと処分に迫られることも。「今はほとんど読まなくなったものの、処分するのはもったいない」と感じる本も、自炊をしておけば安心です。

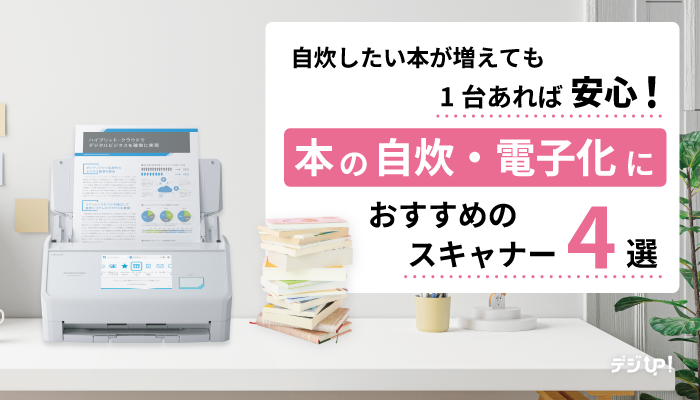

本の自炊に最適なスキャナー「ScanSnap」

本の自炊に欠かせないスキャナーですが、製品によって搭載されている機能や読み取り速度は異なり、自炊作業の効率性を大きく左右することがあります。

本の自炊という用途に着目したとき、特におすすめしたいのがドキュメントスキャナー「ScanSnap」です。面倒な設定不要でワンタッチで書類をスキャンでき、デスクの空いたスペースに設置できるコンパクトさが魅力の製品です。

今回は、そんな「ScanSnap」シリーズの中から、本の自炊に最適な製品を3機種紹介しましょう。

断裁する&大量に自炊したい方におすすめ/ScanSnap iX2500

ScanSnap iX2500

59,400円(税込)

たとえば、「ScanSnap」シリーズのフラッグシップモデル「iX2500」は、1分あたり45枚もの読み取りが可能で、一度に最大100枚をセットできます。断裁した本も一度に大量の読み取りができるため、自炊作業が効率化。

さらに「Google Drive」や「Dropbox」、「OneDrive」といったクラウドストレージサービスとも連携でき、PCを経由することなくデータを直接アップロード可能です。

「iX1300」は、「iX2500」よりもコンパクトで置き場所に困らないエントリーモデルです。1分あたり30枚もの高速スキャンが可能で、こちらも断裁した本の自炊作業を効率化できます。

コンパクトなサイズながら書類を一度に最大20枚セットでき、価格も手頃でコストパフォーマンスの高い製品です。

なお、「iX2500」と同様、クラウドストレージサービスとの連携機能も搭載されており、PCレスでデータアップロードが可能です。

断裁したくない、けど自炊したい方におすすめ/ScanSnap SV600

ScanSnap SV600

67,100円(税込)

「自炊はしたいものの、大切な本を断裁するのは気が引けてしまう」という方におすすめなのが「SV600」です。本を広げた状態で読み取り部にセットすれば、厚みのある本でも断裁することなく自炊が可能。さまざまな画像補正機能も搭載されているため、読み取り時の歪みも自然な形で修正できます。

5. まとめ

電子書籍はその場で本を購入でき、物理的な保管スペースも不要といったメリットがある一方で、記憶の定着という観点から見れば紙の本が有利であるというメリットもあります。

紙の本は保管スペースの確保が大きな課題としてありますが、今回紹介したように「ScanSnap」のようなドキュメントスキャナーを活用し自炊すれば課題の克服につながるでしょう。

ScanSnap iX2500

| 毎分45枚の両面高速スキャンで、驚くほどスピーディーに電子化。静電容量式タッチパネルによる直感操作で、誰でも簡単にスマートに使えます。原稿サイズ、色や両面・片面を自動的に判別。Wi-Fi対応で各種クラウドサービスへのデータ転送も簡単に行えます。 |

|---|

ScanSnap iX1300

| 毎分30枚(A4カラー/300dpi)の高速読み取りが可能な「Uターンスキャン」と、一般的な紙からA3までの大きな書類、厚手の原稿等の読み取りも可能な「リターンスキャン」2つの読み取り方法を備え、仕事環境や家庭に発生する多様な書類をすばやく電子化します。 |

|---|

この記事を書いた人

おすすめ記事

【自宅でサクサク】本の自炊・電子化におすすめのスキャナー4選

本棚に収まりきらなくなった本や漫画。スッキリ片付けたいけれど捨てるには忍びない...。断裁したくないけれど、電子化したい本がたくさんある...。「本の電子化」(=「自炊」といいます)を始めたいけれど、

夫は技術書の「自炊」に、妻はテレワークの編集作業に。ソフトウェアエンジニア・白山文彦さん夫妻のScanSnap活用法

IT技術の世界で若くして頭角を現し、現在はアメリカの大手テック企業の社員としてソフトウェア開発に携わる白山文彦さんが、ScanSnapのヘビーユーザーでもあるという情報を耳にしました。Twitterの

主婦(ママ)的自炊のススメ〜整理収納アドバイザー・竹部礼子のデジタル整理ライフVol.4

たくさん趣味の本を持っている方や、学校のテキストを日々こなしている学生さんにオススメ。本の保管に使っていたスペースが空き、省スペースになる「自炊」。今日は主婦・ママとしての自炊の活用についてお伝えした

仕事用と自宅用、スキャナーの使い分けで紙のデータ化はスムーズに進む

スキャナーには最適な使い方がある。外出先と自宅のデスクそれぞれに合ったモデル、そして使い方をすれば、紙のデータ化は、びっくりするほどスムーズに進む。